集客でも、ブランド力の向上でも、個人のキャリアにおいても、「一貫性が大事!」とよく言われます。

ただ、意図的に一貫性を崩したくて崩している人は、ほとんどいないと思います。

日々の業務に追われる中で、気づいたら軸がぶれていたり、「何がしたいのかよくわからない」と言われてしまったりすることがあります。

(もちろん、戦略的に曖昧さを演出している場合は別です)

個人でも企業でも、「一貫している」と認識されることには大きな”意味”があります。

なので、この記事では、一貫性とはそもそも何なのかを整理しながら、どう一貫性を保てば良いのかについて紹介します。

・・・

その前に、少しだけこの記事を書こうと思った背景を共有させてください。

その方が内容が入ってきやすいと思いますので。

私はふだん、中小企業の経営者の方々と並走しながら、ブランディングやマーケティングの支援をしています。

その中で他の何よりも重視しているのが、今回のテーマである「一貫性」です。

なぜそこまで重視するのかというと、以下のような課題の多くは、一貫性の欠如に起因しているからです。

- 集客が安定しない

- 魅力がうまく伝わらない

- 価格で比較され、競争に巻き込まれる

- リピーターが定着しない

- 採用において、求める人材からの応募が少ない

- 広告や販促の効率が上がらない

もちろん、認知度など、他の要素も関係していますが、根本的な原因は「一貫性がない」もしくは「一貫性が伝わっていない」ことにあります。

どれだけ優秀なスタッフが社内にいても、どれだけ技術や実績があっても、外から見たときに一貫性がないと直感的に判断されてしまえば、選ばれづらくなります。

しかも、一貫性を崩してしまう原因は、日々の何気ない判断や取り組みに潜んでいることが多いのです。

「そもそも一貫性とはどう作ればいいのか」を知らないがゆえに、善意で行っていることが、かえって一貫性を削いでしまっている状況を、実際に現場で何度も見てきました。

そうした背景から、「この話はもっと伝えておくべきだ」と感じ、本記事を書くに至りました。

かなり本質的な話で、「今すぐSNSでバズるにはどうすれば良いのか!」みたいなインパクトのある内容ではありませんが、一貫性はブランディングやマーケティングの基盤になる要素です。

現場で役立つ視点をお届けできればと思っていますので、最後まで読んでいただけたら嬉しいです。

そもそも一貫性とは

そもそもの「一貫性」の定義について一般的な意味を整理すると、「最初から最後まで、考えや行動にブレがないこと」です。

たとえば、言っていることややっていることが途中で変わらず、芯の通った姿勢を保ち続けている状態。(言行一致の状態)

言葉・態度・方針などに矛盾がなく、ずっと同じ方向を向いている、そんな様子を指します。

こうしたよく聞く一般的な定義とは別に、私がブランディングやマーケティングの現場でよくお伝えしている「一貫性の正体」は「生き様と約束」です。

企業活動においては、

- 自社は、あらゆるステークホルダーに対して何を約束するのか?

- 顧客に、どんな価値を届けるのか?

- どんな姿勢で、日々の選択や判断に向き合うのか?

これらの問いに対する明確で揺るがない答えこそが、その企業の一貫性です。

今は何が起きるかわからない時代です。

ウイルスの流行、物価の高騰、急なメディア露出や予期せぬヒット——

日常は、予想外の連続です。

そんな時に頼りになるのが、「生き様と約束」。

感情が先走りそうな局面ほど、立ち戻る場所があるかどうかが大きな分かれ目になります。

そして、一貫性を保つ・強めることは決して簡単なことではありません。

そもそも、先ほどの問いに「自分たちの都合」ではなく「相手の視点」で答えられていなければ、その姿勢は伝わらず、空回りしてしまいます。

ちなみに、市場で結果を出しているヒット商品には、例外なく一貫性があります。

伝えている価値が、人の本能にまっすぐ届いている。

「これは私のためのものだ」と直感的に思わせる力があり、なおかつ、その存在自体がわかりやすい。つまり、迷わせない!

だからこそ、売れ続けているんです。

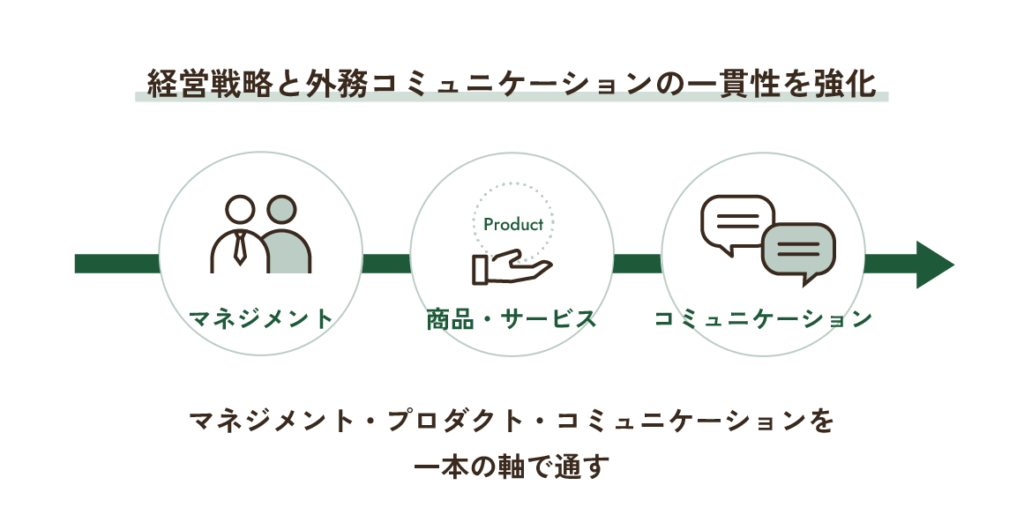

なので、「一貫性」を伝えるうえで欠かせないのは、経営と外部へのコミュニケーションをきちんと繋ぐことだとです。

一貫性が大事な理由をさらに深掘り

企業活動において、一貫性が社内外に伝わることの重要性は計り知れません。

なぜなら、それが伝わるかどうかで、あらゆる意思決定や施策の整合性、ひいては顧客からの信頼に直結するからです。

もちろん、一貫性は一朝一夕で築けるものではありません。

しかし裏を返せば、今この瞬間からその伝達に注力しなければ、いざというときにブランドとしての筋が通らず、信用を失うリスクが高まります。

この状態は、ブランディングの言葉で言えば「ブランドエクイティ(=ブランドの資産)が蓄積されていない」状態を意味します。

ブランドエクイティとは、端的に言えば「顧客の中に蓄積されたポジティブなブランドイメージ」です。

それがあるかどうかで、顧客の購買意思決定プロセスは大きく変わります。

マーケティングの現場では、「第一想起」を取れるかどうかが勝負です。

たとえば、

「お腹すいた」→「ガッツリ食べたい」→「マクドナルドに行こう!」

この連想連結は、マクドナルドというブランドが、日々の積み重ねで「ガッツリ食べたい時の選択肢」としてのポジショニングを確立し、一貫した発信と商品提供を続けてきたからこそ。

この状態を作り出すには、企業としての「約束」が明確であり、それが顧客に対してブレなく届いている必要があります。

逆に、一貫性が伝わっていないブランドは、何をしても“刺さらない”。

広告を打っても、SNSでバズっても、肝心のブランドエクイティがなければ、最終的に選ばれる確率は低いままです。

人の本能はよくわからないものを嫌う性質がある

少し余談ですが、私たち人間には、本能的に「未知のもの」を避ける傾向があります。

これは単なる気分や好みの問題ではなく、進化の過程で身につけたごく自然な反応です。

その一つが「不確実性回避(Uncertainty Avoidance)」という心理です。

人は不確実な状況をストレスと感じ、それを回避しようとします。

「正体がよくわからない」「どんな結果になるかわからない」という不透明な状態は、脳にとって大きな負荷なんです。

また、脳の働きそのものに由来する「ネガティビティ・バイアス」も関係しています。

私たちの脳は、ポジティブな情報よりもネガティブな情報に強く反応します。

なぜなら、生存のためには「危険を察知して避ける」ことが何より優先されるから。

曖昧で未知なものは、ポジティブかネガティブかが判断できないため、とりあえず「危険かもしれない」として構えてしまうんです。

つまり、「よくわからないもの」に抵抗感を抱くのは、生き延びるために刷り込まれた本能的な反応。

ブランドでも商品でも、最初のハードルが「わかりにくい」というだけで選ばれにくくなるのは、こうしたメカニズムに根ざしています。

「一貫性がない」状態とは何を指すのか?

そもそも「一貫性がない」と評価するのは、自分自身ではなく自分以外の誰かです。

どれだけ自分の中で筋を通していたとしても、相手の目にはそう映っていなければ、それは「一貫性がない人」として記憶される。

人は相手や企業を理解する際、脳内に“認知の枠組み”を作り、その中に情報を分類していきます。

これは心理学でいう「スキーマ(schema)」と呼ばれるもので、効率的に情報処理をするために人間が本能的に使っているフィルターのようなものです。

相手はあなたやあなたのブランドを、そのスキーマという“箱”に収めながら判断しています。

そして一度形成されたスキーマは、そう簡単には上書きされません。

この箱からはみ出したとき、つまり、相手の想定外の行動や発言をしたときに、「一貫性がない」と感じられる。

その瞬間、スキーマとのズレが生まれる。

脳科学的にいえば、人は予測が裏切られたとき、不快感や違和感を覚えるようにできている(予測誤差)。

これは脳の“報酬系”が正しく反応しないからであり、だからこそ「なんか違う」「信じられない」といった直感的な拒否反応が起こってしまうんです。

ここで重要なのは、ズレを引き起こしているのは、「相手の頭の中にあるイメージ」と「実際の言動」との乖離であるという点。

そしてこの乖離は、たいてい以下のいずれかによって引き起こされています。

ひとつは、発信者側に“確固たる指針”がなく、無意識に言動がぶれてしまっているパターン。

もうひとつは、“打ち出している指針”と“実態”が噛み合っていないパターンです。

前者は、そもそもコンセプト(指針)が曖昧なために、相手の中でスキーマが固まらず、その都度印象がリセットされてしまうケース。

後者は、言っていることとやっていることが一致していないため、違和感として強く記憶に残るケースです。

つまり、「一貫性がない」とは、自己完結の問題ではなく、常に“他者の認知の中”で起きているズレの現象です。

このズレを埋める唯一の手段は、自分の独自性を認め、それをコンセプトとしてを明確に定め、そして裏切らないこと。

この当たり前ができていない限り、どれだけ誠実にやっているつもりでも、その誠実さは伝わらないんです。

簡単にまとめると、コンセプトは、日々の意思決定を支える“判断基準”であり、行動を束ねる起点。

そして一貫性がないと判断されてしまう大きな要因は、「優れたコンセプトがない状態」のこと。

一貫性を強化するための発想の順序として、「これをやるべきか」ではなく、「このコンセプトに沿っているか?」から考えること。

この順番を徹底できるかどうかで、一貫性の伝わり方は大きく変わります。

このコンセプトについて話し始めるとかなり長くなってしまうので詳しくは以下の記事をご覧ください。

▼以下、コンセプトに関する詳細記事

ブランドコンセプトの価値とは?一貫性も、選ばれる理由も、すべてコンセプトから始まる。

ちなみに、先ほど書いた、「生き様、約束」もコンセプトに含ませる必要があります。

まとめ

一貫性は、コンセプトを基点としながら、継続的に、あらゆる切り口から伝えていくことで、顧客の頭の中につくられていくものです。

これはブランディングにおいてもの鉄則です。

見せ方、言葉、行動、商品、接客、SNS…

あらゆる接点で、何度でも「そのらしさ」を伝えていくこと。

これこそが、無意識レベルで“選ばれるブランド”になるための本質的なアプローチ。

私たち自身も、自社の取り組みにおいてそれを実践し続けていますし、クライアントと共に走るプロジェクトでも、同じ信念のもと、一貫性を軸に据えながら、施策を高速で回していくことを徹底しています。

この記事を書いた人

クリエイティブディレクター

萩原 雅貴

これまで100を超えるブランドのWEB・デザイン・クリエイティブディレクションを担当。固有の価値を伝える現場において、ビジョン・コンセプト開発、事業戦略設計、制作クリエイティブディレクション、執筆まで。ものづくりに情熱を注ぐ人や組織と手を組み、情報ではなく情緒でつなぐことを指針に活動。ブランドマネージャー1級