Index

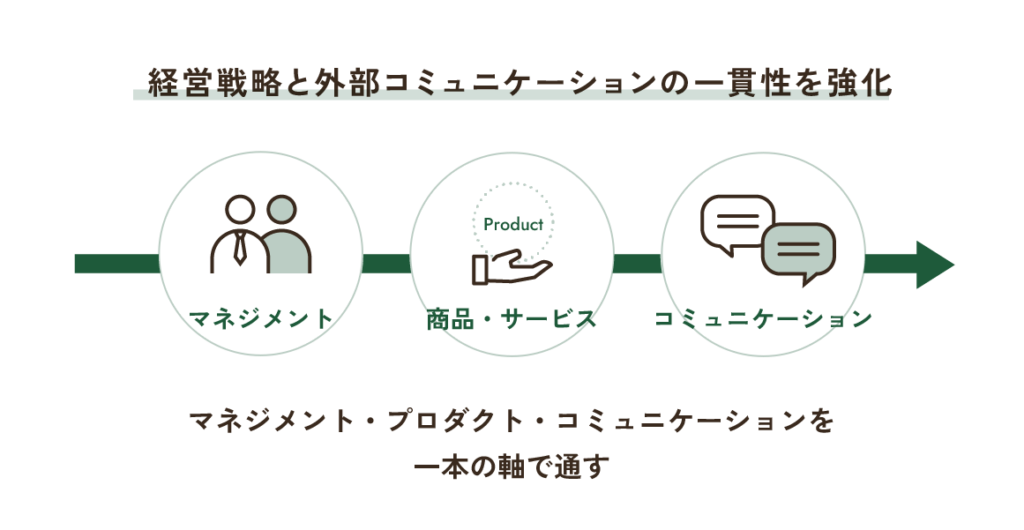

私はこれまで100を超えるブランドのクリエイティブディレクションを行ってきましたが、ご相談時に多くの企業から課題として挙げられるのが、戦略と外部へのコミュニケーションの一貫性がない問題です。

例えば、自社の商品・サービスの提供価値とフォーカスする市場にはズレがないものの、プロモーションやPRの内容に一貫性がなく、認知のされ方がずれてしまうケース。

また、ブランドが選ばれる理由とコンセプトは合っているのに、発信しているメディア媒体が適切でなく、関心のない層に情報が届いてしまうケース。

さらには、目指しているビジョンと商品・サービスのコンセプトが乖離しているケースも見受けられます。

企業の情報発信がスタッフの日記のようになってしまっていることも少なくありません。

こうした問題に気づいている経営者は多く、何度も改善を試みたものの、思うような結果が出なかったという声を多く聞きます。

そのため、今回の記事では、戦略とコミュニケーションの「ズレ」を引き起こす原因を深掘りし、打開策や実践内容を紹介します。

本記事の内容は基本的にブランドマネジメント(ブランド経営)に関する話になりますので、その点も頭の片隅に置きながら、ぜひ読み進めていただければと思います。

ブランドマネジメント(ブランド経営)の定義

ブランドマネジメントとは、企業や製品、サービスを単に市場に出すだけでなく、そのブランドが持つ価値やイメージをしっかりと育て、長く支持されるように作り上げていくことです。

「マネジメント」=「管理」というイメージが強いかもしれませんが、実際にはそれだけではありません。管理という側面よりも、企業全体で「付加価値をつくる」「顧客と共に価値を育てていく」ことこそが、本質的な意味です。

そのためには、戦略、商品やサービス、コミュニケーション、体験すべてにおいて一貫性を保ちながら、ブランドの存在感を市場に強く印象づけていく必要があります。

そもそも一貫性はなぜ必要なのか?

具体的な話に入る前に、前提としていくつかお話ししたいことがあります。

よく「一貫性が大事だ!」と耳にしますが、そもそも一貫性とは何か? なぜ一貫性が重要なのか?を考えたことはありますか?

一貫性を理解することで、本題でお伝えしたいこともスムーズに入ってくると思いますので、まずは一貫性について紐解いていきたいと思います。

「一貫性」と「一辺倒」を混同させてはならない

ブランドにとって「一貫性」とは、ビジネスモデルや提供する商品・サービスの価値、発信するメッセージ、ビジュアルのトーン&マナーなどが統一され、顧客に対してブレない印象を与えることを指します。

注意すべき点は、「一貫性」と「一辺倒」は全く異なるということ。

これはブランディングを進める中で、意外と勘違いしがちな部分でもあります。

おそらく「統一感」に意識が行き過ぎて、こうした誤解を招くことが多いのだと思います。

一方で一辺倒とは、同じ表現や手法を繰り返しすぎてマンネリ化してしまう状態です。

ブランドの一貫性とは単なる繰り返しではなく、「変わるべきでない軸」を明確にした上で、状況に応じた柔軟な表現をしていくことが重要。

例えば、Appleはデザインや使いやすさというブランドの核を一貫して維持しつつ、時代に合わせた新しい技術やデザインを取り入れています。

一方で、極端な例ですが、もしAppleが30年前のデザインやUIを頑なに変えなかったとしたら、時代遅れになり、顧客の支持を失っていたはず。

私はプロジェクト内で「ブランドはいくつもの表情があっても良い。けれど人格は一つです」とお伝えしています。

人だってずっと同じ表情でいることはまずありませんし、特技も一つのまま変わらないことはありません。ただ、根本的な部分は変わらないはず。

その”変わらない”ポイントと、”変えるべき”ポイントを明確にすることで、一貫性を持たせつつ、一辺倒を避けることができます。

一貫性の正体は「生き様と約束」である

ブランドを強く育てるために、一貫性が重要な理由は「期待値が明確だから」です。

顧客は「このブランドなら、こういう体験ができる」と信頼したうえで、安心して商品やサービスを利用できます。

逆に、一貫性のないブランドは、その時々の発信によって顧客の期待が変わり、最終的に「何を提供するブランドなのか分からない」となり、選ばれにくくなるんです。

顧客は基本的に分からないものには手を出しません。誰だって損はしたくないですよね。

それに人間の心理として、「わからない」と「嫌い」はほぼイコールなんです。

また、一貫性のあるブランドは顧客の記憶に残りやすくなる。

マーケティング的な観点におけるブランディングの目的の一つに「特定カテゴリーにおける第一想起を狙う」があります。

たとえば、「ゆっくりできるカフェといえばスタバ」「週末に飲むリッチな生ビールといえばプレミアムモルツ」というように。

この第一想起を獲得できれば、長期的なファンを獲得しやすくなります。

総じて、なぜ一貫性が大事なのかというと、「体験価値が圧倒的にわかりやすくなり、選ばれる理由になるから」です。

個人的に「一貫性とは」を一言でまとめるなら、私は「生き様と約束」と考えています。

一貫性の定義やその重要性についてはご理解いただけたかと思います。

ここからは、本題に入っていきたいと思います。

なぜ経営と外部コミュニケーションはズレるのか?

経営戦略と外部コミュニケーションが乖離する要因は多岐にわたりますが、根本的な要因として以下の4つに集約されます。

1. ビジネスモデルの問題

2. パートナー選定の問題

3. コンセプトが曖昧問題

4. チーム体制の問題

どの問題においても「マネジメント」が鍵を握っています。

一つずつ紐解いていきたいと思います。

1. ビジネスモデルの問題と打開策

そもそも、ビジネスモデル的に一貫性を保ちづらいケースは少なくありません。

よくあるのが、事業の多角化。

新しい商品やサービスを展開するうちに、いつの間にかブランドの中で異なる市場やターゲットを抱え、気づけばメッセージやデザインの一貫性が揺らいでしまう。

良い事例として、たとえば、ライザップとチョコザップ。

本格派と気軽派でターゲットが明確に分かれているからこそ、それぞれのブランドとして成立しています。

ブランディング・マーケティング戦略はもちろん、ブランドコミュニケーションもきちんと分けられており、発信のトーンにもそれぞれで尖りがある。

もしこれを「同じジムブランドだから」とひとつにまとめていたら、中途半端なブランドになっていたはずです。

そもそも、「誰のための(どんなニーズのための)サービスなのか?」が変わるということは、サービスを届ける対象や提供する価値が変わるということ。

この点はめちゃくちゃ大事なポイントなので押さえておいて損はないと思います。

ビジネスモデルの問題の打開策を簡単にまとめると以下です。

▼打開策

- 「誰のための(どんな顧客課題のための)サービスなのか?」を整理する

- ブランドアーキテクチャ(ブランドの階層)を見直し、事業ごとにブランドを分けることを検討する

- 必要に応じて分社化を行うのもあり

2. パートナー選定の問題と打開策

外部のクリエイティブパートナーや広告代理店、PR会社の選定を誤ると、経営戦略の意図が正しく伝わらず、一貫性が崩れる原因になります。

たとえば、売上拡大を目的に短期的なプロモーション施策を得意とする代理店と、ブランド価値の向上やファンづくりを重視する企業が組んだ場合。

目指す方向とパートナーの強みが噛み合わず、結果的に顧客に伝わるメッセージがブレてしまうことが多々あるんです。

もうひとつ、一貫性が崩れがちなケースとして、「施策ごとにパートナーを変えている場合」。

これは一概に悪いことではなく、むしろ各社の強みを活かせるので、状況に応じたパートナーアサインは理にかなっています。

ただ、問題なのは、それらを一貫してマネジメントする存在がいないまま、バラバラに依頼してしまうこと。

もし、自社の一貫しているポイントや戦略の本質を見極め、適切にコーディネートできるディレクターやマネージャーが不在なら、むしろマルチに対応できるパートナーにタスクを集約した方が、まだマシかもしれません。

(持続性のリスクはあるが、それでも一貫性が崩壊するよりは良い。)

パートナー選定について色々と書いてきましたが、最終的には「人として波長が合うか」「事業のターゲットとそのパートナーのクリエイティビティが合うか」の2点に尽きると思っています。

そして、この章の最後に声を大にして言いたい。

「頼みやすい人に頼むのは絶対にやめた方がいい」。

あくまで、一貫性の強化と課題解決を最優先に。

パートナー選定は、その視点で考えてほしいと思います。

パートナー選定の問題の打開策を簡単にまとめると以下です。

▼打開策

- 依頼の目的や背景、現状の課題を細かく整理し、今必要なリソースを明確にする

- 経営戦略やブランドコンセプトに対して深い理解を示すパートナーと協業する

- 一貫性の強化や課題解決ファーストでパートナーを選定する

- パートナーとの間で、ブランドの指針やトーン&マナーを明確に共有する

- 契約前に一度は仕事の現場以外で対話してみる

3. コンセプトが曖昧問題と打開策

ブランドのコンセプトが曖昧だと、発信するメッセージやセールストーク、提供する商品・サービスの価値、各プロモーション施策までブレてしまい、一貫性が失われます。

コンセプトとは「目的に応じてリソースをどう配分し、どう使うかを選択する指針」のこと。

つまり、「コンセプト=戦略を言語化・メッセージ化」したものです。

イメージとしては、コンセプトはブランドの羅針盤。

これが曖昧では、一気通貫のブランディングなんて実現できるわけがないんです。

わかりやすいのが、誰もが知るディズニーランド。

「夢と魔法の王国」というブランドコンセプトがあるからこそ、あれだけ独自性があり、一貫した世界観が作られています。

もし、これが「思い切り遊べる楽しいテーマパーク」だったら、もっと汎用的で、ありふれたものになっていたかもしれません。

だからこそ、まずはコンセプトを徹底的に磨くこと。

これは、戦略の解像度を上げることとイコール。

もしコンセプトに少しでも違和感があるなら、今すぐ見直すべきだと思います。

コンセプトが曖昧問題の打開策を簡単にまとめると以下です。

▼打開策

- ブランドのミッション・ビジョン・バリューを言語化し、全社で共有する

- コンセプトに沿った行動とは?をスタッフ聞いてみる。(スタッフの回答が曖昧であればコンセプトも曖昧な証)

- 「誰のための(どんな顧客課題のための)サービスなのか?」を再定義する。

4. 組織・チーム体制の問題と打開策

どんなに優れたコンセプトが存在していても、社内のマーケティング、広報PR、営業などのチームの価値基準が揃っていないと発信するメッセージが統一されず、一貫性が崩れます。

たとえば、マーケティングチームがブランディングを重視する一方で、営業チームが価格訴求を前面に押し出していると、顧客に伝わるメッセージが矛盾し、選ばれにくくなります。

先ほどパートナー問題のところで、「一貫しているポイントや戦略の本質を見極め、適切にコーディネートできるディレクターやマネージャー」の必要性を書きました。

察しの良い方はすでに結論が見えているかもしれませんが、チーム体制における最もありがちであり、かつ根本的な問題として挙げられるのは、「コンセプト起点で外部コミュニケーションを設計・マネジメントできる存在が不在であること」です。

近頃、この問題に気付く経営者が増えており、この役割を担う専門家のプロジェクト参画が進んでいます。実際、私たちもこの役割を担うことが多く、相談件数も以前に比べて確実に増えています。

▼この件は以前の記事でも詳しく書きましたので以下の記事もご覧ください。

いま、多くの中小企業でクリエイティブディレクターの参画が進む理由

施策がうまくいかない原因や独自性が理解されない原因は、実はほとんどがチーム体制の問題に起因しています。

ですので、行き詰まった際には、まずこの前提を疑ってみていただきたいと思います。

組織・チーム体制の問題の打開策を簡単にまとめると以下です。

▼打開策

- CMOやクリエイティブディレクターを経営層の近くに配置し、企業のアウトプットに対する責任を担ってもらう。

- 上記のような人材を社内でも育成し、内製化を進めてみる。

- 主要メンバーで定期的なミーティングやワークショップを行い、戦略の整合性をチェックする

- 部門を横断したブランドガイドラインを策定し、メンバーの認識を合わせる。

企業価値を高め、新しい挑戦につなげよう

ブランディングやマーケティングは、経営戦略そのもの。

そして、その経営戦略をしっかり理解して、それを外部へのコミュニケーションとして設計するのが、クリエイティブディレクションという技術なんです。

この二つをうまく掛け合わせることで、経営戦略と外部コミュニケーションの一貫性が強化され、結果として企業価値が上がります。

さらに、このプロセスの中でブランドの価値を詳細に言語化することで、最適なPR戦略、コミュニケーション設計が可能になり、成果の可視化もしやすくなります。

その結果、経営判断の精度が向上し、新しい挑戦にもスムーズに取り組めるようになる。

ぜひ、「ブランドマネジメント(ブランド経営)」に取り組んでいただきたいと思います。

▼以下の記事もブランドマネジメントと深く関係する記事になりますので、ぜひ併せてご覧いただきたいです。

- 「社長”だけ”の仕事」じゃない!ブランドマーケティングを組織で回すための要点。

- 一貫性がないとは何を指す?ブランド力強化に必要な根本的視点

- ブランドコンセプトの価値とは?一貫性も、選ばれる理由も、すべてコンセプトから始まる。

この記事を書いた人

クリエイティブディレクター

萩原 雅貴

これまで100を超えるブランドのWEB・デザイン・クリエイティブディレクションを担当。固有の価値を伝える現場において、ビジョン・コンセプト開発、事業戦略設計、制作クリエイティブディレクション、執筆まで。ものづくりに情熱を注ぐ人や組織と手を組み、情報ではなく情緒でつなぐことを指針に活動。ブランドマネージャー1級