Index

「コンセプトが重要」とはよく耳にするものの、具体的に何がどう大事なのか、意外と曖昧に感じる方も多いと思います。

しかし、ブランドや商品・サービスの開発において、コンセプトが成功の鍵を握っていることは間違いありません。(コンセプトの存在価値を甘く見たらそこで試合終了です。)

今回の記事では、企業活動やクリエイティブ制作において、なぜコンセプトが欠かせないのか、その理由について詳しく書いていきます。

ブランドコンセプトとは何なのか?

まず、コンセプトについてGoogleで調べてみると「概念」だとか「考え方」といった意味が出てきます。

ただ全く腑に落ちないので自分なりの定義を見つけることにしました。

私がいつも説明しているコンセプトの定義が、「目的に応じてリソースをどう配分するか、どう使うかを選択する指針」です。

あえて言い換えるならば、「戦略的な、思考の出発点」。

人で言えば「背骨」のようなものだと私は思っています。

つまりは対象ブランドにおける背骨のような存在がブランドコンセプトです。

「戦略とコンセプトの関係性」を深掘り

ここで最も大事なことを書いておきたいと思います。

コンセプトに戦略がなければ、それはコンセプトとは言えません。

戦略とは、つまり「選ぶこと(選択する)」です。

企業の事業戦略において考えると、「どの市場で戦うのかを選択する」「誰に向けて事業や商品をつくるのかを選択する。」「誰にどんな行動変化を起こしたいのかを選択する」こと。

たとえば、中小企業の住宅会社のコンセプトが、「快適な住まいを低価格で」というコンセプトを掲げていた場合、それはコンセプトでもなんでもありません。

理由はそこには独自性がなく、安さでは大企業には勝ち目がないからです。

つまりコンセプトは、戦略を言語化、メッセージ化したものとも言えます。

ちなみに「なぜ、戦略自体が大事なのか」については以前記事にしましたので、興味があればこちらの記事もご覧ください。

▼「戦略を大事にしている理由」に関する記事

https://recorc.com/media/strategy-importance/

「思考の出発点」とは何なのか?

価値を高め、人を惹きつけるには一貫性が欠かせません。

そして、一貫性を生み出すには、確固たる指針が必要で、常にその指針を基点に対象ブランドにまつわる全ての要素を設計する必要があります。

コンセプトとはまさにこの指針のことで、つまりは「思考の出発点」です。

このコンセプトがなかった場合、何が起こるのかというと、そもそも企画が作れません。

また、チームマネジメントもできなければ、もちろんブランディングもできず、デザインもできません。

なぜなら、何を大事にすべきで、何がそのブランドらしくて、何を顧客に伝えたいのかが全くわからず、思考の行き場を失うからです。

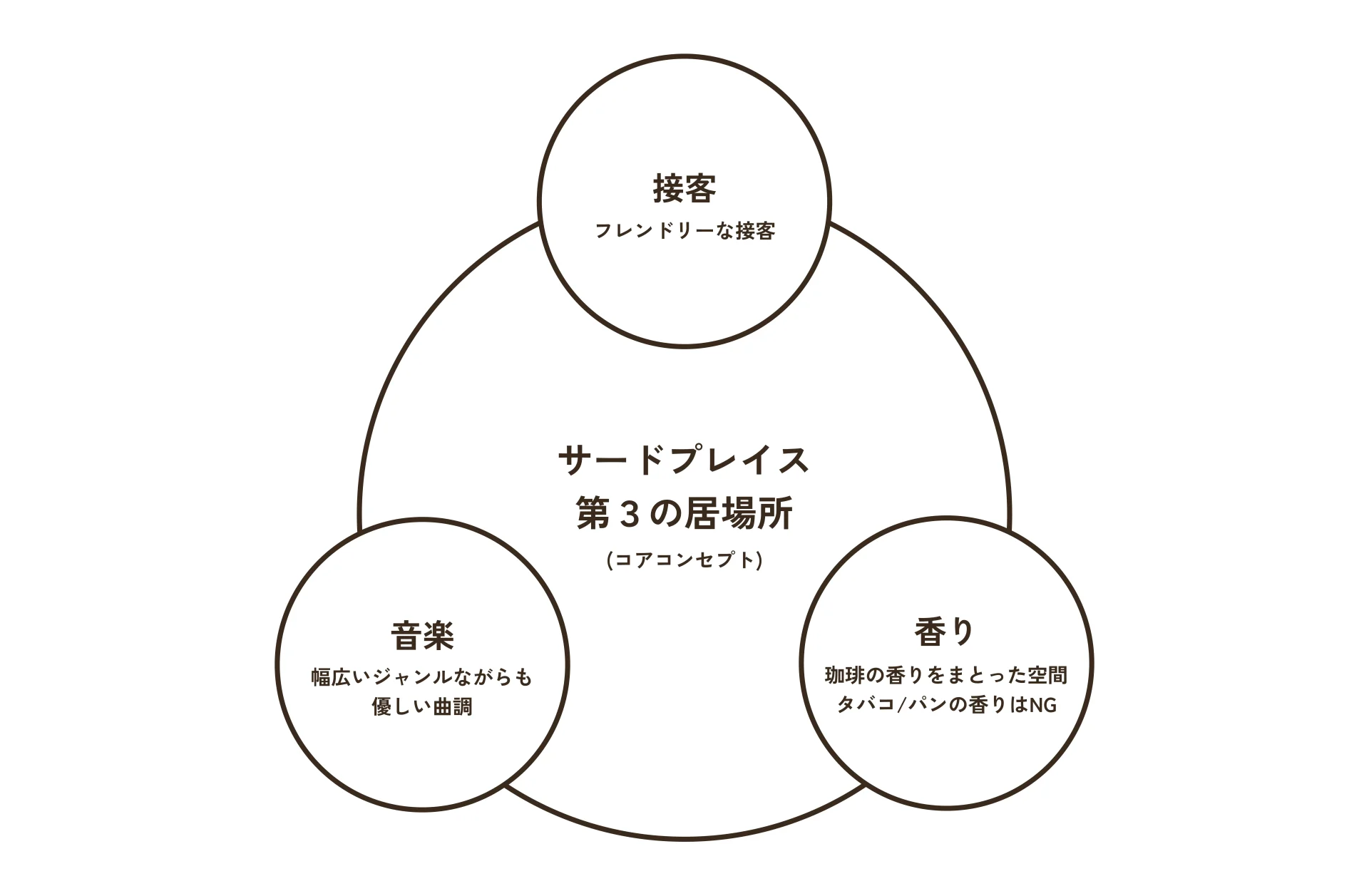

良いコンセプトの例としてわかりやすいのが、スターバックスの「サードプレイス」。

実際にスターバックスを訪れると、「サードプレイス」というコンセプトに納得せざるを得ないほど、体験とコンセプトが一致している。

この一貫した体験が実現できているのは、接客、香り、音楽などに至るまで、すべての体験要素を「サードプレイス」というブランドコンセプトを基点に、設計しているからです。

たとえば、接客においては、フレンドリーでありながら、決して馴れ馴れしくない対応。

音楽は、ジャンルを広く取り入れながらも、リラックスできるよう穏やかな曲調でまとめる。

香りは、タバコを排除し、コーヒーの香りが漂う空間を作り出すなど。

つまり、スターバックスはあらゆる要素を通じて意図的に「サードプレイス感」を伝えているわけなんです。

これは「サードプレイス」が「思考の出発点」として機能してないければ、まず実現できないことです。

コンセプトとキャッチコピーの違い

ちなみに、コンセプトが思考の出発点として機能するには、そのコンセプトを聞いた時に「その情景がイメージしやすいこと」ことがとにかく大事です。

よくコンセプトとキャッチコピーの違いについてご質問を頂きますが、その違いは、この点が特に大きいです。

- キャッチコピー→瞬間的に注意を引きつけ、価値を直感的に伝える言葉。

- コンセプト→思考の出発点であり、具体的なイメージを引き出す言葉。

稀にコンセプトがキャッチコピーとしても使えることがありますが、それはたまたまコンセプトを練り上げたらキャッチコピーとしても使えた。というだけです。

基本的には、コンセプトを先に考えて、その後のコミュニケーション設計の段階でキャッチコピーを考えます。

強いコンセプトを作ることによるメリット3選

コンセプトは、あらゆる活動に必ず必要な存在なので(何せ人にとっての背骨なので)メリットしかないのですが、ここでは主な3つのメリットを紹介します。

1.自社ブランドにとっての「無駄」をなくせる(コストの最適化)

ブランドの成長を妨げる大きな要因の一つは「無駄」です。

ここでいう無駄とは、単なるコストや時間の浪費ではなく、ブランドの本質にそぐわない施策、意図が不明瞭な打ち手などを指します。

強いコンセプトがあれば、こうした「なんとなくの施策」を削ぎ落とし、ブランドの本質に沿った選択をし続けることができます。

たとえば、マーケティングやクリエイティブの現場では、関係者それぞれの視点で「良さそう」「面白そう」と思うアイデアが乱立しがちですが、コンセプトがあることで「ブランドとして正しいかどうか」を判断する基準が生まれます。

もしそれでも施策が上手くはまらなかったとしても、それは必ず活きたデータになります。何となく施策からは何となくのデータしか得られません。

つまり、コンセプトはブランドのすべての活動を研ぎ澄ます「フィルター」として機能します。

無駄をなくし、ブランドの資源を最大限に活かすために、強いコンセプトを持つことが不可欠なのです。

2.価値が高まる、伝わる。

現代のようにモノやサービスが溢れる時代においては、あらゆる物事に「意味」を持たせ、その一つひとつを線で繋ぎ、「群」としての価値を生み出すことが求められています。

ここで重要なのが、心理学的なフレーミング効果です。

フレーミング効果とは、情報がどのように提示されるかによって、人々の認知や判断が変わる現象を指します。

コンセプトが明確でブランドの一貫性が強くなることで、顧客はそのフレームの中で商品やサービスを正しく受け取り、結果としてブランドの認知や価値が高まるんです。

ブランドコンセプトから、具体的なタッチポイントにおける要素の体験価値までを徹底的に言語化し、すべての要素をつなげていく。

そうして初めて、ブランドは独自の世界観が伝わり、それ自体が選ばれる理由になるのです。

3.チームの中で共通認識が生まれ生産性が高まる

コンセプトを言語化することは、ブランドや商品だけでなく、チームにも良い影響を与えます。

たとえば、チーム内で「もっとお客様に丁寧な対応を」と伝える際、その「丁寧」の解釈は人それぞれです。高級ホテルのようにスマートな対応を思い浮かべる人もいれば、親しい友人のように親しみを込めた対応を想像する人もいるでしょう。

ここで曖昧なイメージを排除し、共通の認識を持つためにコンセプトが重要になります。

「丁寧な対応」とは何かを、具体的にコンセプトとして言語化することで、判断基準が明確になり、チームの誰もが同じ方向を向いて行動できるようになります。

これまで「暗黙知」として共有されていたものを、「形式知」としてコンセプトに落とし込むことで、どんなイレギュラーな状況においても対応がスムーズになります。

人を惹きつけるブランドコンセプトの特徴

「夢と魔法の国」「サードプレイス」「会いに行けるアイドル」は、よくコンセプトの好事例として挙げられます。

そうした良いコンセプトの特徴は何なのか?

主に以下の問いを全て満たせていれば良いコンセプトになります。(一つでもチェックが外れてしまえばダメなコンセプトです)

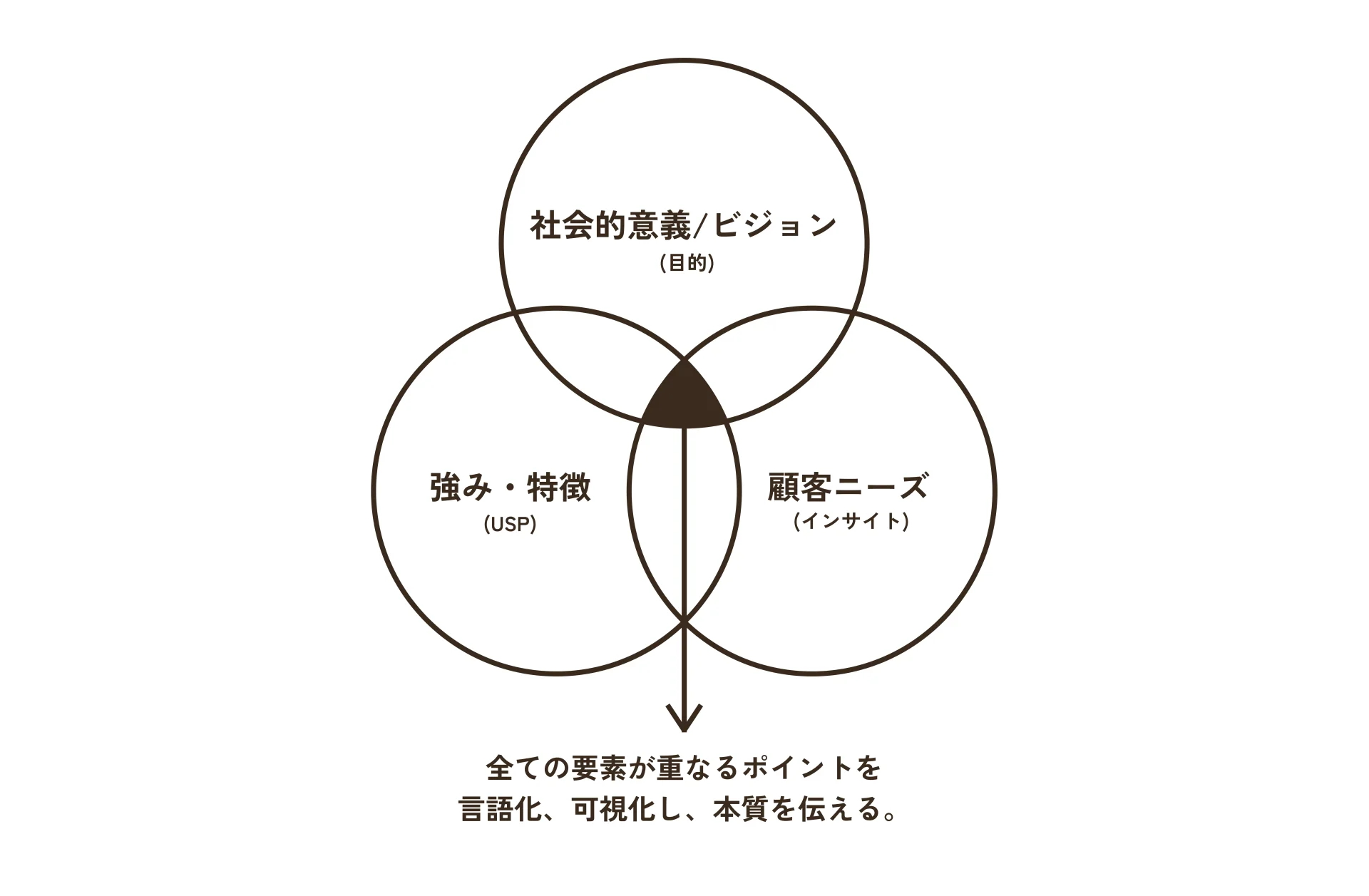

- 誰のどんなニーズに向けたものなのかが明確か?

- 強みを活かせて、自信を持って提供できるか?

- 社会的意義やビジョンに沿っているか?

- 独自性(ユニーク)があるか

- 誰が聞いても分かりやすいか、イメージしやすいか

自社の価値観や事業テーマ(お題)をそのままコンセプトにしているケースが多くのところで見られます。

ただ、それではブランドがなかなか強くなっていかなかいので、もし思い当たる方は、上記のポイントを活用していただき、いま掲げているコンセプトを見直してみていただきたいです。

すべてはコンセプト次第。だから手間暇かける。

最後に余談になりますが、私のようなマーケターやクリエイティブディレクターは、コンセプトをつくる、落とし込む、問い直す、磨き続ける。

これを日々繰り返しています。

コンセプト開発前は、暇さえあれば、街に出かけて情報収集しコンセプト開発のヒントにする。

課題の解決につながるか、ニーズや戦略に基づいているかを問い直す。

より想像しやすく見える言葉に磨いていく。

コンセプト開発後も、クライアントと商品やサービスの価値を深めるディスカッションを行う際には、まずコンセプトに立ち返ります。

デザイナーから提案されたデザインを確認する際も、最初にコンセプトに沿っているかを確認します。さらに、SNSやプレスリリースなどの情報発信を行う際も、コンセプトを基に進めていくのが基本です。

寝る前も、起きた直後も、時には夢の中までも、その時担当しているブランドのコンセプトと常に一緒に過ごしているようなイメージです。

全てのディテールはその後で入念に確認しています。

また、コンセプトを具現化する際は、先ほどあげたの良いコンセプトの特徴の本質部分が重なり合うポイント、接点(=コンセプト)を捉え、言語化、可視化、コンテンツ化しています。

それこそが「ブランドマーケティングディレクション」の核となる部分です。

結局のところ、商品サービスの価値を高めることや、伝わるコミュニケーションの法則は、「誰に・何を・どのように」を明確にすること。

この「誰に・何を・どのように」は、コンセプトを作る前からコンセプトをどう落とし込むかのプロセスそのものです。

あらゆるコミュニケーション、それぞれの価値の関係性を滑らかにし、価値を引き上げていくのがコンセプトの力なのです。

この記事を書いた人

クリエイティブディレクター

萩原 雅貴

これまで100を超えるブランドのWEB・デザイン・クリエイティブディレクションを担当。固有の価値を伝える現場において、ビジョン・コンセプト開発、事業戦略設計、制作クリエイティブディレクション、執筆まで。ものづくりに情熱を注ぐ人や組織と手を組み、情報ではなく情緒でつなぐことを指針に活動。ブランドマネージャー1級