Index

リコルクでは現在、複数の工務店様に対して長期的なブランドマーケティングの伴走支援を行っています。

プロジェクトの途中段階のため、具体的な事例はまだ公開できませんが、その過程で得られた学びは多くあります。

特に「工務店のブランディング」を進める中で、注意すべき点がいくつか浮き彫りになりました。

今回の記事では、その中でも特に重要だと感じたポイントについてお伝えしたいと思います。

これからブランディングやマーケティングを強化しようと考えている工務店の皆様にとって、役立つ情報をお届けできる内容となっていますので、ぜひ参考にしていただければ幸いです。

まずは住宅業界の外的境環の整理

ブランディングを強化する前に、まず立ち止まって確認しておきたいのが、住宅業界を取り巻く“前提”です。

どんなに魅力的なブランドをつくろうとしても、外部環境を見誤ってしまえば、的外れなメッセージや空回りした打ち手になりかねません。

現在、言わずもがな、住宅業界では少子高齢化や人口減少の影響を受け、新築住宅の需要は減少傾向にあります。

野村総合研究所の予測によると、新設住宅着工戸数は2022年度の約86万戸から、2030年度には約74万戸、2040年度には約55万戸へと減少する見込みです。

(※野村総合研究所『2040年度の新設住宅着工戸数は55万戸に減少、2023年6月22日』より引用|出典リンク)

また、住宅を支える人材の減少も深刻です。同じく野村総合研究所の調査では、住宅建設技能者数が2020年の約82万人から、2040年には約51万人へと約37%減少する見通しとされています。

(※Housing Tribune Online. “来たれ住宅業界に 待ったなし本気の人材確保・育成策.” 2025年4月22日|出典リンク)

このように、市場の需要は縮小し、供給体制も不安定な中で、工務店の経営環境は年々難易度を増しています。

一方で、生活者の意識も変わりつつあり、「家はあくまでも手段」という考え方が進んでいます。

NTTコム リサーチが2022年に実施した調査によると、「住まいを選ぶ理由」として最も多かったのは「自分が望むようなライフスタイルを実現したいから」で、全体の61.5%を占めています。

(※NTTコム リサーチ『住まいに関する調査』(2022年)より引用|出典リンク)

つまり、「家は建てて終わり」ではなく、「暮らし続ける中で、どれだけ心地よく、豊かに感じられるか」という視点が、消費者にとっては重要になってきている。

資材価格の高騰、環境基準の強化、職人の確保と育成の難しさ。

さらには、単に良いものをつくるだけでは選ばれない時代に入っていること。

この構造変化を前提に、以降から工務店のブランディング強化において気をつけたいことを書いていきます。

工務店のブランディング強化において気をつけたいこと

ではここからは先ほど書いた住宅業界の外的境環を踏まえた上で実際に気をつけていることを書いていきたいと思います。

実際に現在ブランドマーケティングの戦略構築、戦略運用を進めている段階なので、結構生々しい内容になっていますが、参考になれば幸いです。

哲学が感じられないと勝負には勝てない

この記事で最も重要な内容を、まずお伝えします。

工務店のブランディング支援に携わるようになってから、全国の住宅会社を日々リサーチしています。

その中で最初に感じたのは、どこの会社も「見た目の完成度が高い」ということ。

ホームページ一つとっても、極端に古かったり、使いづらかったりするWebサイトはほとんどなく、チラシやパンフレットなども洗練されています。

広告宣伝費にも十分な投資がされており、オンライン広告やSNS運用、紙媒体まで抜け目がない印象です

一昔前は、ホームページが綺麗というだけで「しっかりしている会社」と認識された時代もありました。

しかし今は、見た目の良さや情報発信の量だけで勝負がつく時代ではありません。

むしろ、みな同じように整っているからこそ、そこに明確な差異が見えにくくなっています。

では、何が差になるのか。

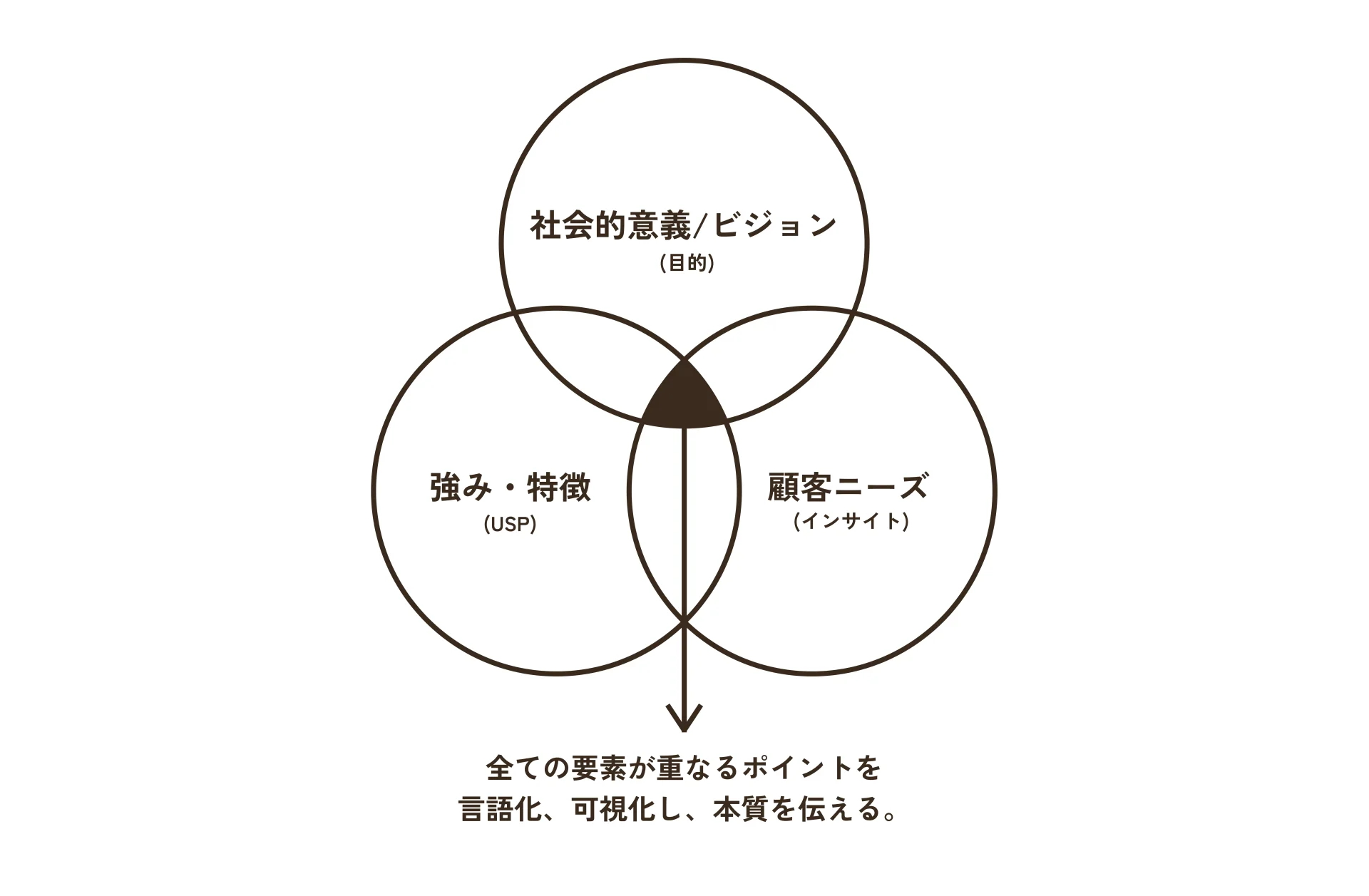

まず必要なのは、「自分たちが提供したい“暮らしのあり方”を、言語化して明確にすること。

その姿勢や考え方を言語化し、全社で共有しているかどうかです。

それは、住宅を通してどんな社会や日常をつくっていきたいのかというビジョンやミッション。

これは、「豊かな暮らしを届けたい」「心地良い住まいを届けたい」といった、どの住宅会社にも言えるような抽象的なビジョン・ミッションでは意味がありません。

ポエムのような美辞麗句ではなく、実現不可能な理想でもなく、誰にでも言えるものではない、自社独自の文脈に基づいた個性あふれるビジョンが求められます。

「そのビジョンから逆算して導き出される独自の価値観」が、ホームページや各種販促物、さらには営業の現場に至るまで、すべてのタッチポイントで一貫して伝わらない限り、競争が激化する中で生き残るのは難しくなります。

ブランディングは、ビジュアルやキャッチコピーだけでつくるものではありません。

まず最初に会社として向き合うべきは、「自分たちは何を信じて家をつくっているのか」という問い。

ここを掘り下げておかない限り、どんなにお金をかけて整えても、そのメッセージは届きません。

▼ビジョンやミッションについては、以下の記事で詳しくご紹介しています。ぜひあわせてお読みください。

MVV策定の意味とは?MVVはなぜ、中小企業のブランディングにも必要なのか

高性能住宅やデザイン性は最低限の価値

前章とも深くつながる内容になりますが、いまや「高性能」や「家のデザイン性の高さ」は、工務店にとって“前提条件”になりつつあります。

顧客からの「耐震等級はどうですか?」「断熱性能は?」といった性能面の質問。

「インスタで見たようなオシャレな家にしたい」というビジュアル面の希望。

これらは顧客からもよく聞かれるニーズですし、当然、無視できるものではありません。

しかし、住宅会社の多くがこれらのニーズに対応している現在、それだけで差別化を図ることはほぼ不可能と見ています。

実際、多くの会社が施工事例を通して「性能もデザインも優れている」ことを示しています。

だからこそ、そこを“他より強み”として打ち出しても、勝てる理由にはならない。

いま必要なのは、「その家を通して、どんな暮らしを叶えたいのか」という問いへの答えを、顧客以上に明確に持っていること。

言い換えれば、顧客が口にするニーズの“その奥”にある本音や理想に目を向け、そこに応える視点があるかどうかです。

高性能やデザイン性を保証した上で、なお「私たちの家づくりには、こういう意味がある」と語れること。それが、ブランドとしての“選ばれる理由”になります。

もし、自社のブランディングが「高性能です」「オシャレです」「コスパが良いです」という打ち出しに終始していたとしたら、それは、大手メーカーと同じ土俵に立ってしまっているサイン。

そうなれば、あとの判断基準は価格のみになります。

- 自社のビジョンを軸に、「まだ他社が満たしきれていないニーズ」は何か?。

- 顧客が口にするニーズの裏側にある、まだ潜在的になっているニーズは何か?

ブランディングとは、その問いに真正面から向き合うための営みであり、そこを外してしまえば、手段だけが先行する“飾り”に終わってしまいます。

二極化が進む前提で戦略やコミュニケーションを設計する

現代においては、住宅業界だけでなく、あらゆる市場の中で顧客の購買行動の二極化が進んでいます。

野村総合研究所が2024年に実施した「生活者1万人アンケート調査」によると、消費の軸が「プレミアム消費」と「利便性消費」の二極化傾向を強めています。

「多少高くても、本当に価値あるものを選びたい」と考える層(プレミアム消費志向)は、前年比+2ポイントの25%。一方で「時短・手間なく・効率的に済ませたい」という利便性消費も43%と高い水準を維持。逆に「とにかく安く」が正義だった“安さ納得消費”は22%に減少しました。

(※出典:野村総合研究所『生活者1万人アンケート調査』2024年版|出典元リンクはこちら)

この傾向の背景には、「失敗したくない」「損をしたくない」といった消費者心理が、これまで以上に強まっていることがあります。

コロナ禍や物価上昇、将来不安などを経た生活者は、もはや“平均点で安心”という消費行動には戻らなくなりました。

代わりに、「本当に信頼できるものに投資したい」という意識が高まっているのです。

そしてもう一方では、情報が飽和し、選択肢が多すぎる時代だからこそ、「すぐ決められる」「わかりやすい」が重要な価値として浮上してきました。

商品選びのプロセスそのものがストレスであり、手間であると感じる人も増えています。

実際に、私たち独自でさまざまな人にヒアリングを行ったところ、住宅業界では特にこの傾向が顕著に表れています。

「家を投資として捉え、価格よりもこだわり抜いた家から得られる価値に視点がある層」と、「あまり労力やコストをかけずにある程度整った家が欲しい」という層の二極化。

どちらにしても、顧客からしてみれば家づくりは決して安くはない買い物。

とはいえそれでもこのような二極化はますます進むのではないかと思います。

この傾向は、工務店の視点から見れば、どちらの志向性を重視するかどうかを選択する必要があり、それによってブランディングの方向性も変わってきます。

前者の層を狙っているのに、目先の利益を優先してコスパの良さや利便性を強く打ち出してしまえば、戦略とコミュニケーションにズレが生じます。

この点を踏まえて、経費の使い方やプロモーションの設計、さらには営業や人事といった戦略そのものも、いま一度立ち止まって見直す必要があると考えています。

ちなみに個人的には、地域の工務店がこれから生き残っていくためには、「誰にとっての工務店なのか」を明確にし、「多少高くても、本当に価値あるものを選びたい」と考える層(プレミアム消費志向)のニーズに応えていく必要があると考えています。

というのも、なぜならそれ以外の層は、資本力のある大手企業が強みを発揮できるフィールドだからです。

ヒアリングの強化と一貫性はマストになっている

ここまで述べてきたように、「誰に・どんな価値を・どう届けるか」を設計するうえで、最も大切なのは、顧客の言葉を表面だけで受け取らず、その奥にある“本質的なニーズ”に迫ることです。

だからこそ今、住宅会社にとってヒアリングの質と深さは、差別化・独自化の鍵。

単に「どんなデザインがいいか」「設備はどうするか」「予算はどれくらいか」といった情報を拾うだけでは、プランニングの段階で競合他社と同じ土俵に立ってしまい、最終的な満足度にも直結しにくい。

既存のお客様からの紹介で知り合った見込み顧客の場合は、すでにある程度信頼関係が築けているので、上記のような対応でもある程度の優位性を保てますが、完全に新規の顧客に対してこのような対応では、選ばれにくくなります。

そのため、ヒアリングの際には、単に希望するデザインや仕様を聞くだけでなく、どんな暮らしを理想としているのかを深掘りする質問や、ご家族それぞれの意見や価値観を整理・共有するためのファシリテーション力が求められると考えています。

そしてそのヒアリングは、一部の営業担当者や設計担当だけができていればよい、という話ではない。

全社としてヒアリングのフレームと方向性を揃えること、一定のクオリティを維持するための仕組みを整えること。

これが戦略と現場を繋ぎ、ブランドとしての一貫性をつくる肝になります。

家づくりは、家族にとって「一番大きな買い物」であると同時に、「人生観や価値観が現れるプロジェクト」。

だからこそ、その入口であるヒアリングに、会社としてどれだけの思想と技術を込められるかが問われています。

まとめ

差別化が難しくなってきている今の住宅業界の状況は、一見すると厳しさを感じさせるかもしれません。

けれど私は、むしろこの状態こそが健全だと考えています。

なぜなら今、企業は「見せかけの価値」ではなく、「存在する意味」そのものを問われるフェーズに入っているからです。

少し前までなら、一定の性能・価格・知名度があれば、それなりに選ばれる時代だったかもしれません。

でも、あらゆる商品や情報があふれ、顧客の目が肥えた今、本質をともなわない商品や企業は、見抜かれ、スルーされていきます。

つまり、企業としての「らしさ」や「核」が見えていない限り、どれだけ表面を整えても選ばれない。

そんな時代だからこそ、「何を信じて、どこに向かい、誰とどんな未来をつくっていくのか」という問いに対する、独自の答えを丁寧に育てていく必要があります。

その上で、その答えをマーケティングやクリエイティブの力と掛け合わせ、正確に、そしてダイレクトに顧客の心に届けていく。

これが、私たちが考える“意味のあるブランディング”です。

ブランディングやマーケティングは、決して“消費的”でも“ギャンブル的”でもありません。

むしろ、考えうるリスクを管理しながら、課題ごとに優先順位をつけ、最適な打ち手を一つずつ講じていく。

そんな、着実に魅力を育てていく取り組みです。

私たちは今後も、クライアントの工務店の皆さんと共に、その企業にすでに備わっている“手札”を見極めながら、環境や市場の変化に応じた最適なアプローチを一歩ずつ設計していきます。

また新たな気づきや事例が出てきたら、このブログで発信していきます。

この記事を書いた人

クリエイティブディレクター

萩原 雅貴

これまで100を超えるブランドのWEB・デザイン・クリエイティブディレクションを担当。固有の価値を伝える現場において、ビジョン・コンセプト開発、事業戦略設計、制作クリエイティブディレクション、執筆まで。ものづくりに情熱を注ぐ人や組織と手を組み、情報ではなく情緒でつなぐことを指針に活動。ブランドマネージャー1級