Index

「コミュニティづくり」「愛されづくり」「イメージづくり」「ファンづくり」「認知が大事?」「ビジョンが大事?」…。ブランディングについて調べると、さまざまな定義や考え方が語られており、「結局のところブランディングって何だろう?」と疑問に感じたことがある方も多いのではないでしょうか。

今回は、SNSの普及やテクノロジーの進化によって変化してきたブランディングに対する価値観の変遷について書いていきたいと思います。

そもそも「ブランド」とは?

まずは「ブランド」という言葉の意味について書いておきたいと思います。

「ブランド」という言葉や概念の語源をたどると、もともとは牛に焼印を押して生産者を識別することから始まりました。当時は「売るため」という概念はなく、単に牛を識別するためだけに使われていました。

その後、識別することの価値がビジネスに応用されるようになり、「差別化要因」や「選ばれる理由」として説明されるようになりました。語られ方は様々ですが、「ブランド=識別されている状態」が根本的な意味だと言えます。

つまり、例えば誰もが知っているディズニーに関しても、ディズニーを知らない人にとってはブランドではない(ブランドゼロ)ということになります。

逆に、世間的にはほとんど知られていないブランドであっても、一部の人々から識別され、独自の価値が理解されていれば、その人々にとってはブランド化されていると言えます。

ちなみに弊社なりのブランドの定義は「人、地域、企業、商品サービスが”愛される理由”」です。

この前提のもと、ブランディングについて話を進めていきます。

ブランディングの定義

リコルクのブランディングの定義は、「企業や商品の愛される理由を基点に、一貫したイメージをステークホルダーと共有し、共感や応援を生むための戦略や活動。」です。

この考え方をマーケティングの現場に応用するならば、「あるカテゴリーにおいて第一想起されること」を目標とし、例えば「ゆっくりできるカフェといえばスタバ」「週末に飲むリッチな生ビールといえばプレミアムモルツ」というように、ポジショニングを形成する役割を担っています。

これを踏まえると、ブランディングは大企業だけの戦略だと誤解されがちですが、むしろ大企業よりも資源が限られている中小企業こそ、この戦略を取り入れるべきだとわかります。

中小企業は、大企業が獲得できないような、小さく、具体的なイメージ共有を通じて、比較的少ないコストで長く売れ続ける仕組みを築く必要性が高いためです。

時代によって変化してきたブランディングを行う目的

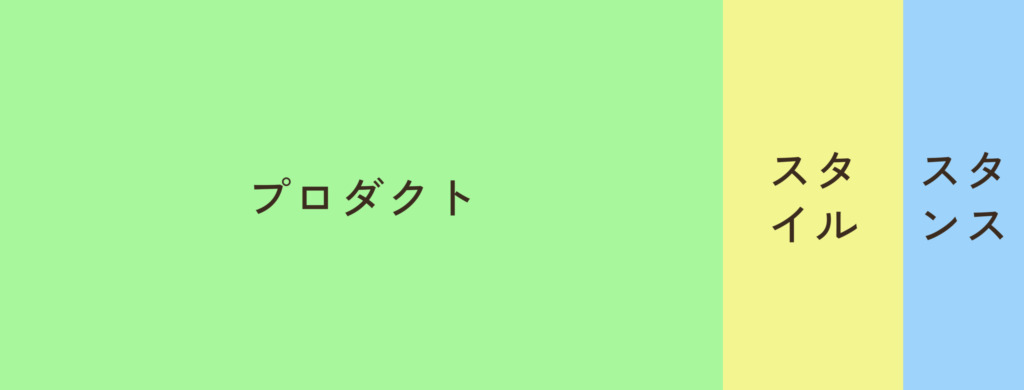

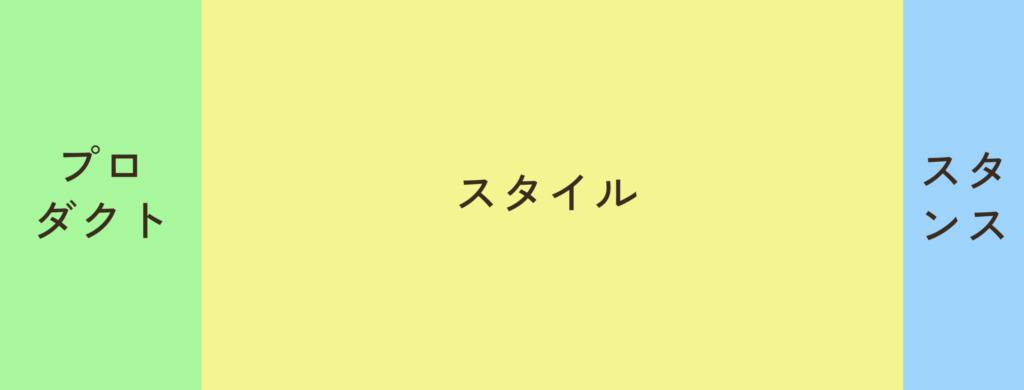

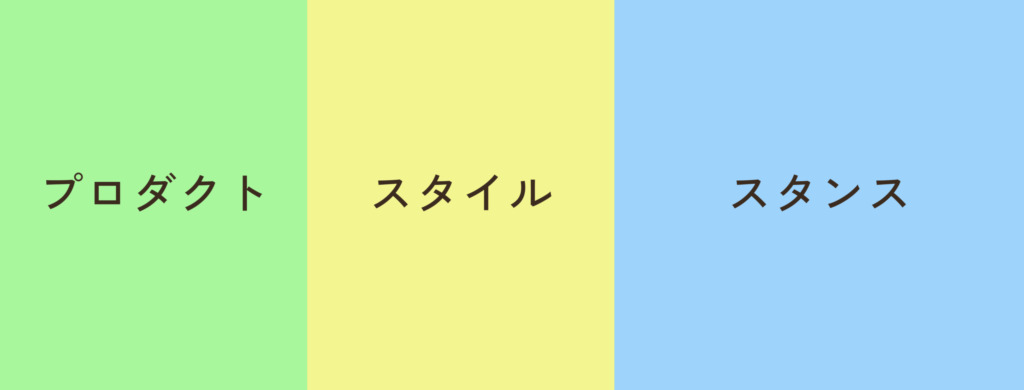

ブランディングの目的は主に3つあると考えています。もちろんブランディング本質的な意味や役割は変わりませんが、以下の3つの目的の比重が、社会・ニーズ・価値観の流れによって変化してきています。

- 1.プロダクト → 目的:商品サービスの機能的便益やその独自性を伝え、購買を後押しすること。

- 2.スタイル → 目的:ビジュアルに一貫性をもたらし付加価値を付与すること。

- 3.スタンス → 目的:共感や応援、熱狂を生み主体的な参加を促すこと。

一つずつ説明していきます。

プロダクト重視の時代

日本が高度成長していた数十年前は、認知と機能的便益が重視される時代でした。

情報が少なかった当時、単に「知っている」ということ自体が信頼につながり、さらに独自性のある性能とセットで認知されることで、購買に大きな影響を与えていました。

また、情報を発信できる媒体は限られており、人々はテレビ、新聞、ラジオを通じて情報を得ていました。

そのため、当時のブランディング手法は認知を目的とした「マス広告」が中心であり、いずれも莫大な予算を要しました。

結果として、資本力のある大企業がブランディングにおいても優位に立つ時代だったと言えます。

さらに、当時は物が少なく、機能的価値による差別化が比較的容易でした。独自の機能を持つ商品であれば、ストレートにその価値を伝えることで選ばれる仕組みが成り立っていたのです。

このように、まずは認知を獲得し、優位性のある機能的価値を提供することがブランディングの主目的であり、それこそが「正義」とされた時代でした。

スタイル重視の時代

次に訪れたのが、スタイル重視の時代です。

高級ブランドがその代表例で、誰もが憧れるタレントとのセットでの露出やデザインによる付加価値を提供し、それを自分も身につけたいという憧れを訴求してきました。

「かっこいい!」「おしゃれ!」といった感情的な訴求が強く影響する時代で、スタイル的な共感やステータスを付与する情緒的な価値が中心となっていました。

スタイル重視の時代は、機能的価値による差別化が徐々に難しくなってきた時代で、消費者的にも機能はどこも同じになってきていると認識し始めた時期でもあると思います。

この価値観の変化はSNSが普及したことによってより一層加速しました。

スタンス重視の時代

そして、スタンス重視の時代。

ブランドが貫く姿勢を顧客をはじめとしたステークホルダーと共有し、共感や応援、信頼といった感情を基に関係性を築くことが、ブランディングの究極形だと考えています。

これこそが、まさに「ファンづくり」だと言えます。

特に現代では、モノや情報が溢れ、価値観が多様化しています。そんな時代において、ブランドはステークホルダーと共に目指すビジョンを共有し、その実現に向けて共に動いてくれるファンを作ることが求められています。

さらに、テクノロジーの進化により、「見た目の良さ」を簡単に作れるようになりました。言い換えれば、デザインが飽和している時代でもあります。

だからこそ、ブランドの「中身」、つまりスタンスやストーリーがますます重要になってきているのです。

最近では、エシカル消費という購買行動が加速しています。エシカル消費とは、環境や社会、地域経済、人権、動物福祉などに配慮した消費行動のことを指します。

「倫理的な(ethical)」という意味を持つ「エシカル」から来ており、単なる価格や利便性だけでなく、より広い社会的・環境的な影響を考慮して商品やサービスを選ぶという考え方です。

このことからわかるように、ブランド独自のスタンスは購買の意思決定に影響を与え、その背景にはブランドや企業への「共感」の重要性が高まっていることが挙げられます。

今後のブランディングを推進する上でのポイント

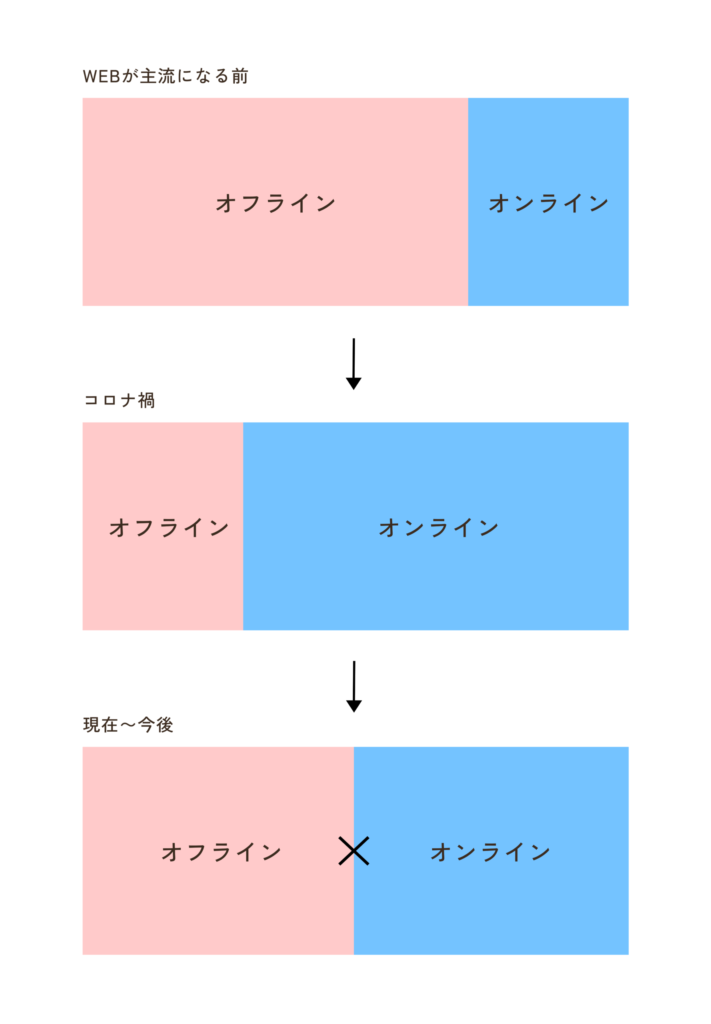

ここ最近、コミュニケーションのあり方自体が大きく変わりました。

昔は一方通行の情報発信が主流でした。テレビ広告やブログ、オウンドメディアなど、企業が発信し、消費者が受け取るという構造です。

しかし、SNSの登場により双方向のコミュニケーションが可能になり、消費者とのやり取りがダイレクトに行えるようになりました。

さらに、コロナ禍を経てデジタル化が急速に進んだことで、リアルな体験やコミュニケーションの価値が再評価されています。

デジタルだけでなく、一対一のコミュニケーションが取れるリアルな場で、ファンと直接対話する機会が持てるブランドは、顧客との感情的なつながりが深まり、今後さらに強くなっていくと感じています。

もちろん、SNSを活用するなどオンラインの重要性も変わりません。要は、比率やバランスの問題だと思います。

Webが始まった頃は、「デジタルでどうブランディングを行うか?」が議論され、すべてがオンライン中心でした。しかし、今ではオンラインとオフライン両方に注力する必要があります。

特に、オフラインとオンラインを通じて、「ブランドと顧客が各タッチポイントで関係性を育み、一緒に価値を共創する時代」になっています。

結局のところ、ブランドの成長は、顧客とともにブランドのストーリーを動かしながら社会とどのように繋がり、価値を共創していくかにかかっています。

これからのブランディングの役割はどのように変化していくか

私の考えでは、今後のブランディングにおいて、「仲間づくり」や「身内づくり」の重要性が一層高まると思っています。

ブランドが単に商品やサービスを提供するだけでなく、「この課題に対して自社はこう解決したいから私たちが存在するんだ」という明確な使命やビジョンを持ったブランドは、顧客やスタッフの垣根を越えて共創し、強い絆で結ばれるブランドへと成長します。

また、ファンや仲間になってくれた方々に対して、「活動の細かな共有」や「役割づくり」も重要なポイントです。

ビジョンに向かうためのすべての役割を企業内の人々が担うのではなく、状況に応じて何が最適かを優先し、ブランドに関わるすべての人が活きる場所(役割)を作ることが求められます。

そうなると、競合同士が手を組むケースも増えてくるかもしれません。

お互いの強みや独自性を尊重し、それらを掛け合わせて新しい価値を創り出し、業界全体を盛り上げていく取り組みが加速するのではないかと思います。

今後は、共存共栄がブランディングの未来における大きなテーマになると考えています。

最後に注意点

最後に、このブランディングの定義を整理した記事は、自社のブランディング課題を洗い出す際にも役立つはずです。

これまでの流れでお伝えした内容は、あくまでブランディングに対する価値観の変遷を振り返ったものであり、例えば「今はもうスタイルは重要ではない」と明確に線引きするものではありません。

やはり、バランスが大切です。

機能的な便益がない商品は、そもそも興味を持ってもらえず、購買には繋がりません。また、スタンスが明確でなければ、一貫性を保つことができず、ファンづくりも難しくなります。

そのため、先ほど書いた3つの目的は、現在の自社ブランドの課題を明確にし、どのアプローチを優先すべきかを考える際のフレームとして有効です。

- 1. プロダクト→ 目的:機能的便益や独自性を伝え、購買を後押しすること

- 2. スタイル → 目的:ビジュアルに一貫性を持たせ、付加価値を与えること

- 3. スタンス → 目的:共感や応援、熱狂を生み、主体的な参加を促すこと

ちなみに、上記三つに対する施策がそれぞれ点でバラバラにならないように、それぞれが線でつながり、面で機能するように設計する必要があります。矛盾が生じてしまうのは絶対に避けたほうが良いです。

また、ブランディングのご相談をいただくシーンで、最も多いのは2番の「スタイル」に対してです。しかし、深掘りしていくと、実際には1と3に課題があることがほとんどなんです。

「ロゴマーク、パッケージ、ネーミング、象徴となるタレント(スタイル)」は、満足度の高い体験や便益を想起させる有形無形のシンボルとして機能します。

この点にも注意していただけると嬉しいです。

この記事を書いた人

クリエイティブディレクター

萩原 雅貴

これまで100を超えるブランドのWEB・デザイン・クリエイティブディレクションを担当。固有の価値を伝える現場において、ビジョン・コンセプト開発、事業戦略設計、制作クリエイティブディレクション、執筆まで。ものづくりに情熱を注ぐ人や組織と手を組み、情報ではなく情緒でつなぐことを指針に活動。ブランドマネージャー1級