Index

「デザイン」と聞くと、見た目や感覚的な要素に注目しがちですが、実はビジネスやブランド戦略、マーケティング戦略において、デザインはもっと深い役割を果たしています。

では、どのように「デザイン」の力を最大限に活用すべきなのでしょうか?この記事では、デザインが単なる装飾にとどまらず、戦略的な課題解決の手段であることを、制作ステップを通じて詳しく解説します。

デザインの定義を整理

「デザイン」という言葉はかなり聞き馴染みがあると思うのですが、そもそもデザインとは何を指しているのでしょうか?「デザイン」とパッと聞いた時に、何となく意匠的な意味合いを想像される方が多いのではないかと思います。

もちろんそれもデザインの一部ではありますが、全てではありません。

デザインとは、「目的から逆算した今ある課題を解決するために、物事を計画し、構成し、形にするプロセス」の事を指しています。

簡単に言い換えるならば、「目的に近づくための課題解決、設計」のことです。

そのため、今世の中には「〇〇デザイン」という言葉が至るところで使われています。例えば、WEBデザイン、グラフィックデザイン、コミュニケーションデザイン、ブランディングデザイン、建築デザインなど…

つまり、デザインは課題解決から価値創造、効率性の向上など、幅広い目的に用いられます。

最近では「デザイン経営」という言葉もよく聞くようになりました。これは先ほど書かせていただいた、デザインする際に必要な思考(デザイン思考)を事業戦略、商品/サービスづくり、組織づくりに取り入れた経営手法のことを指しています。

そもそもデザインはどのようにして作られるのか?

次に、あらゆる販促物のデザイン(クリエイティブ)はどのようにして作られるのかについて。大雑把にはブランディングやマーケティングの戦略を軸に「論理的に」作られます。

「論理的に」というところがポイントなのですが、デザインと聞くと少々「感覚」や「直感」といったイメージが強いですよね。

それはきっとデザイナーやライターによる創造力に驚かされる場面が多かったり、実際、デザインの役割として消費者の直感を刺激するようなところがあるからだと思います。

もちろん、アイディア出しの段階や最後の最後の詰めの段階では、感覚や直感も必要ですが、センスを感じる発想や、消費者の心に響くデザインには必ずと言っていいほど、多くの情報や知識が集約されています。

なので、「おしゃれにするために」「カッコよくするために」といったオーダーでは、本来であれば、デザインをすることはできないのです。

なぜなら先ほども述べたように、「デザインとは、「目的から逆算した今ある課題を解決するために、物事を計画し、構成し、形にするプロセス」の事を指しているからです。

デザインは決してすべて感覚頼りに作られていくのではなく、むしろ大半がロジカルに築いたブランディング・マーケティング戦略に基づいて論理的に設計するものです。

ブランディングとマーケティングの定義

よく誤解されがちなブランディングやマーケティングの定義についても触れておきたいと思います。

ブランディングとは、単に「かっこいいロゴやキャッチコピーを作ること」ではありません。また、マーケティングとは、単に広告やSEO対策など戦術的な活動に限られるものではありません。

以下はリコルクが定義するブランディングとマーケティングの定義です。

- ブランディング:企業や商品の愛される理由を基点に、一貫したイメージをステークホルダーと共有し、共感や応援を生むための戦略や活動。

- マーケティング:商品サービスの価値と行動変容のきっかけをつくり、市場、顧客を創造するための戦略や活動。

この二つの定義と先ほどのデザインの定義を踏まえると、「デザインは、ブランディングやマーケティングにおける目的に沿って設計されるべきである」ということが分かると思います。

そしてここからは、企業や商品の本質を伝えるデザインに必要な、最低限押さえておくべきブランディングとマーケティングの基本要素についても解説していきます。

ブランド価値を高めるデザインに必要なマーケティング要素

「ブランディング・マーケティングって一括りに説明しているから分かりにくいねん!」というツッコミの声が聞こえてきそうなので、それらについてもう少し掘り下げたいと思います。

ブランディング・マーケティング戦略には、大きく分けると下記の要素が含まれています。

●自社の理念・ビジョン・ミッション

●自社のUSP(特徴的な強み)

●顧客・消費者ニーズ(欲求)、不満不安不便

●市場の中でのポジショニング

●自社もしくは商品サービスがもたらす中心的な価値(コンセプト)

後ほどそれぞれについて簡単に解説していきます。

その前に前置きを入れておきますが、ブランディングやマーケティングは、企業側が提供したい価値と顧客ニーズがマッチングする率の向上とその継続を目的としている。

ということを踏まえて読み進めていただきたいです。

理念・ビジョン・ミッション

理念やビジョンは価値観とも言い換えられると思います。そしてこの価値観こそが自社(もしくは商品サービス)らしさの原点。

なので、デザインを作る前に理念やビジョンを言語化し、デザイナーさんに伝える必要があります。ブランディングには「一貫性」が大切なのですが、ここが明確かつデザインに盛り込まれていなければ、いずれ一貫性が崩壊するので、必ず詳細に定義しておくことをお勧めしたいです!

自社、競合のUSPと顧客ニーズ

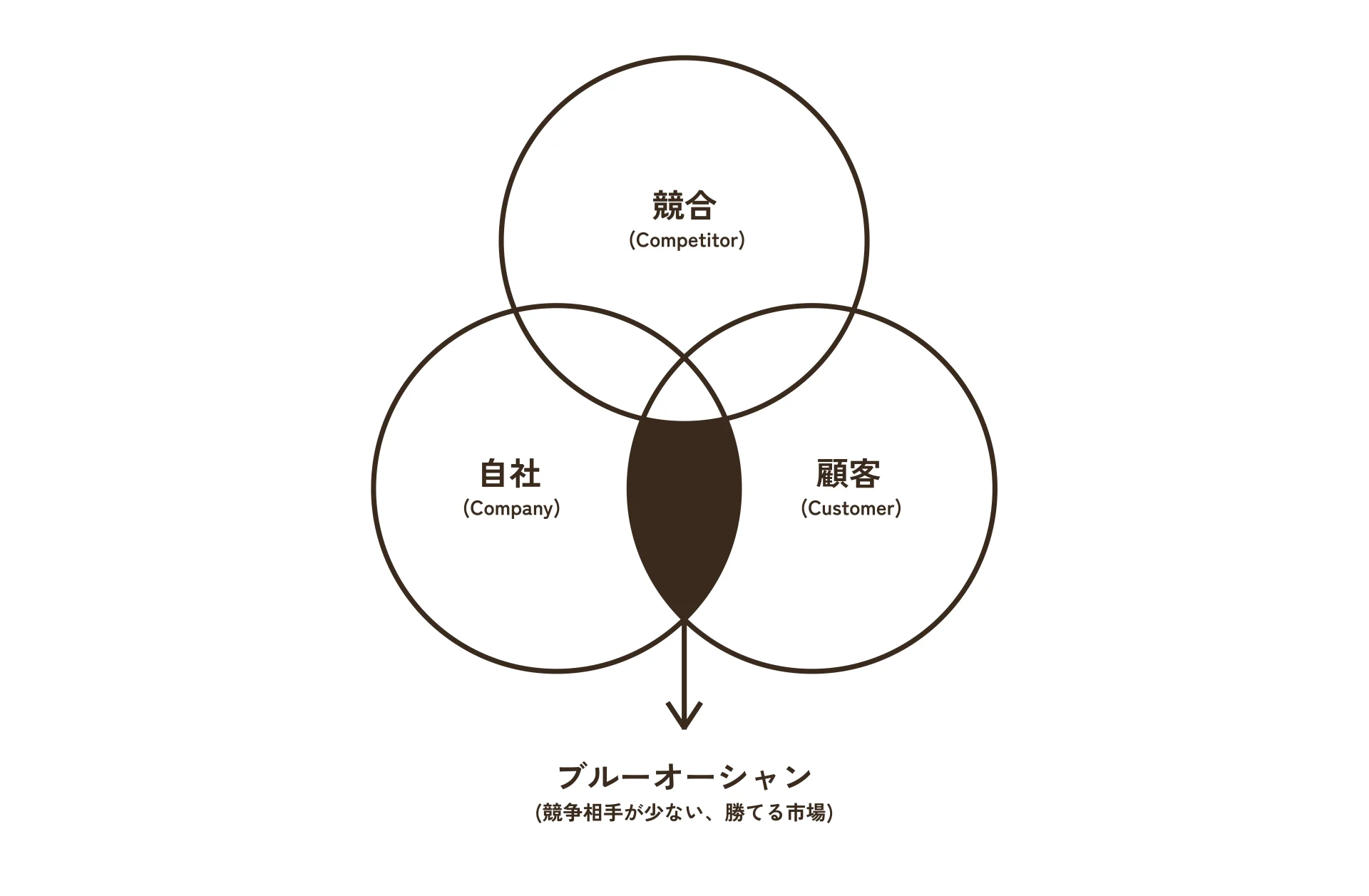

ここでは3C分析というフレームワークを活用し、リサーチしていきます。サービスカテゴリーに対して顧客が抱くであろう、ニーズをたくさん書き出します。この段階ではとにかくどんなニーズ(市場)があるのかを、十分に確認しておく必要があるので、量が必要です。

ニーズを書き出したら、次に自社のUSP(特徴的な強み)を考えます。USPというからには「特徴的」という観点も外せません。そのため、競合のUSPも十分に分析してから、何を自社のUSPとするかを定義する必要があります。

顧客ニーズ、自社・商品USP、競合USP(競合が狙っている市場も)を十分に分析できたら、「競合が交わらないポイントで、自社と顧客がマッチングするポイント」を見つけます。これがいわゆる、「ブルーオーシャン戦略」です。(競争相手が少ない市場)

ここで注意点。競合を意識するがあまり、自社の強みが全く活かせないニーズに、狙いを定めてしまうのは良い戦略とは言えません。強みが活かせないということは、たとえ集客ができたとしても十分な価値提供ができず、顧客に不満を抱かれてしまい、一時的な集客で終わってしまいます。(顧客とのミスマッチ)

競争を避けつつ、市場規模も念頭におきながら、自社のリソースが十分に活かせる。

そのような確実に勝てる場所をあぶることが目的のフェーズです。

ポジショニング

ポジショニングでは、消費者の心の中でどの場所に自社のイメージを位置付けたいのかを明確にします。例えば、

「ビール×爽快感×日常使い」→スーパードライ

「ビール×高級感×特別な日の一杯」→プレミアムモルツ

——

「ミネラルフォーター×環境配慮」→いろはす

「ミネラルフォーター×自然そのままの純粋さ」→サントリー 南アルプスの天然水

このように、私たちの心の中で無意識にイメージが出来上がっています。そして企業は広告などで意図的にそのイメージを浸透させているのです。(差別化)

狙ったニーズが顧客の中で発生した時に、一番初めに自社商品・サービスが想起される。かつ、ブランドに対しての価値も十分に感じてくれている状態であれば、選ばれる確率はグンと上がります。

コンセプト/コアアイディア

これまで整理してきた内容を踏まえて、ブランドを一言で表したコンセプトを作ります。良いコンセプトには様々な条件があります。最低限抑えておきたい要素は下記です。

●顧客から求められている内容か?(顧客インサイトを突いているか?)

※インサイトとは、最終的にターゲットを真に購買へと突き動かしている要因のこと。

●できることか?(できないことをコンセプトにしていないか?)

●自分たちが提供したい価値が明確にわかるか?(意志)

●独自性はあるか?(ポジショニングの内容を踏襲する)

●誰が聞いても分かりやすいか?

ディズニーランドの「夢と魔法の国」はもう最高のブランドコンセプトで、全ての条件を完璧に満たしていますよね。このブランドコンセプトこそが、売れ続ける仕組みを構築するために、企業が最も入念に伝えていくべき中心的な価値です。

断言してしまいますが、コンセプトなくして、成果の出るデザイン・クリエイティブは作れません。

ちなみに「ブランディングやマーケティングにおけるコンセプトの重要性」については以下の記事で詳しく紹介していますので、興味があればこちらの記事もご覧ください。

▼【コンセプトの価値とは何か】一貫性も、共感も、選ばれる理由も、すべてはコンセプトから始まる。

https://recorc.com/media/brand-marketing-concept/

質の高いデザインには、全体性を捉えたディレクションがマスト

ここまで書かせていただいた内容は、「最低限、デザイン制作を進める前に設計しておきたい要素」です。まだまだ詳細に分析すべき点や考えなければいけない戦略は多くあります。

兎にも角にも、今日の記事でお伝えしたいことは、大きく分けて2つです。

1つ目は、デザインの力でブランド価値を高めるためには、対象のブランドに関わる多くの知識や情報、そしてブランド戦略やマーケティング戦略を表す「コンセプト」が必要だということ。(デザインとマーケティングは切っても切れないほど強い関係性がある)

ここが完全に切り離されたデザインというのは、「意味のないデザイン」になり、結果として誰の心にも届きません。(もはやデザインとは言えないものです)

そして2つ目は、

「自社の販促物(デザイン)を見直したい」

「本格的にブランディングをしたい」

「強固な集客基盤を築きたい」

もし今、このようなことを検討されている方は、ぜひ書かせていただいた内容を網羅しており、何事も対等に話し合えるパートナーを見つけていただきたい。

売れ続ける仕組みづくりを行うには、どの分野も間違いなく欠かせません。もはや全てが一体であると言っても過言ではありません。

だからこそ、あらゆる要素を総合的に考慮した上でコンセプトを言語化し、そのコンセプトを施策やデザインに落とし込むことができる、「編集力の高いディレクターやデザイナー」に依頼することが最も良い選択だと思います。

デザインを消費ではなく投資に

今後さらに“本質的な”デザインの重要性は増していくはずです。

現在はテクノロジーやAIの進化により、デザイン的なものが簡単に作れる時代になりました。しかし、その分、利益の向上やブランド価値が高まるようなデザインを取り入れているブランドは少なくなっています。

単に制作物が欲しいという場合は、あまりコストをかけずに簡単な方法で制作することをおすすめしますが、「根本的な課題を解決するため」や「望ましい成果を得るため」の一手としてデザインを取り入れる場合は、「利便性」や「安さ」に惑わされてはいけないと思います。

デザインは、ロジカルに築いた戦略のもと、正しく丁寧に作れば、決して裏切りません。