Index

「SNS運用を始めて認知度を上げたい。」

「予算が限られているから、まずは手軽なブログから手をつけてみよう。」

そんな風に始めた施策、結果が思うようにいかず、いつの間にか活動が止まってしまう…こういったケースをよく見かけませんか?

正直、それってすごくもったいないと思います。

成功事例を参考にしたり、流行に乗ろうとする気持ちも理解できなくはないです。始める前には誰も結果がどうなるかなんて分からない。成功するか、失敗するかなんて、実際には運の部分もあるからこそ、まずは動くことに意味があるのかもしれません。

ただ、時間やリソースは限られているのが現実です。

特に中小企業の場合、今あるリソースをどう活用するかが、未来を大きく左右します。うまく使わないと、気づけば取り返しがつかなくなることだってあります。

なので、この記事では、「今の自社の状況において、どの施策が本当に必要なのか?」を整理する方法をシンプルにお伝えします。

あくまで、どんな企業でも同じ状況や課題に直面しているわけではないので、ここで紹介する内容が全て正解だとは思わないでください。そのため、最低限の内容にとどめるつもりです。

まずはマーケティングファネルを押さえておこう

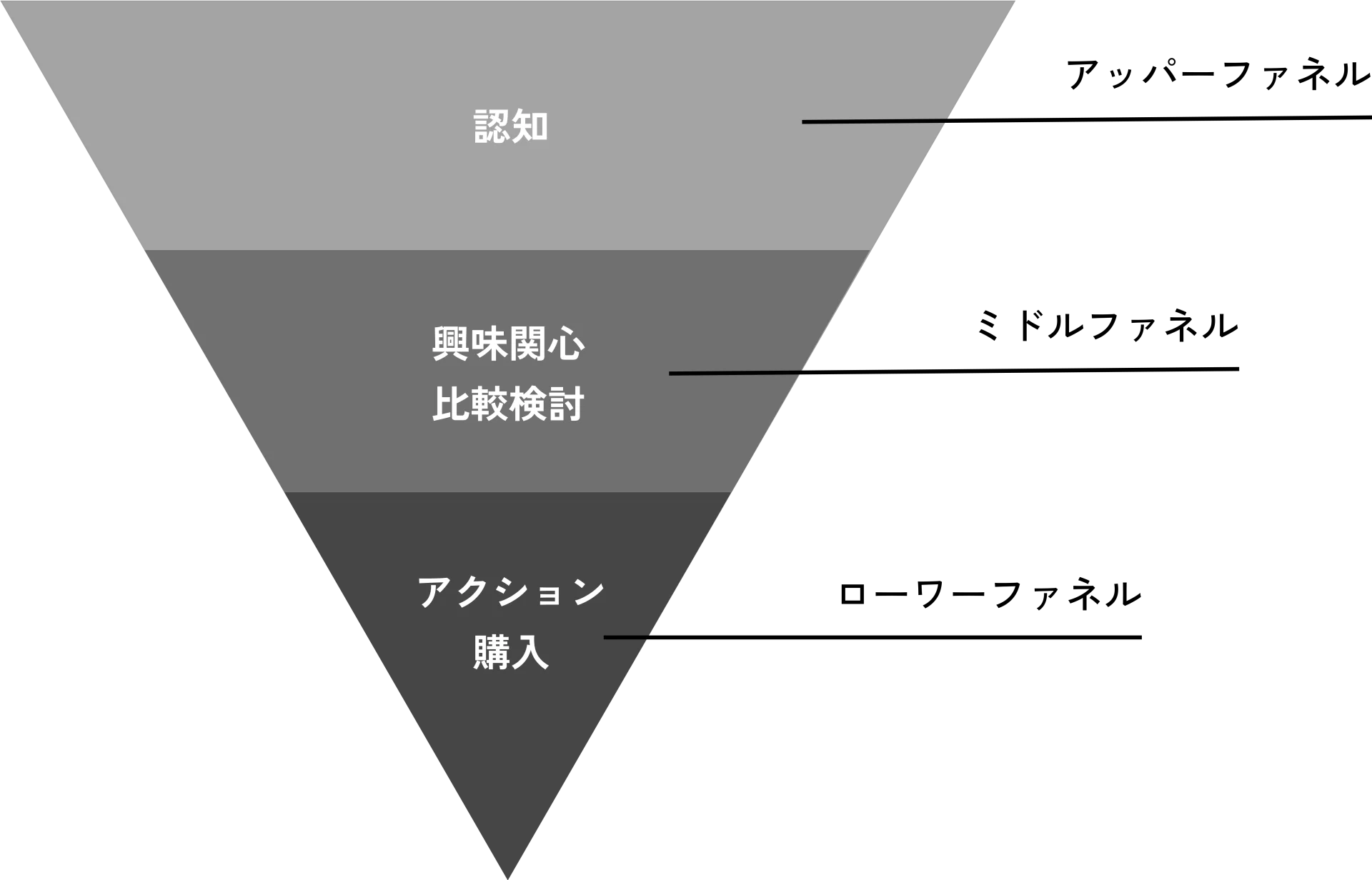

「いま何をするべきか」を明確にするためには、新しい顧客がどのようなプロセスを経て購買や利用に至るのかをしっかり把握することが不可欠です。そのために役立つのが「マーケティングファネル」という考え方です。

マーケティングファネルとは、消費者が自社の商品やサービスを認知し、最終的に購入や利用に至るまでの一連の流れを視覚的に示すものです。

通常、この流れは以下の3つの段階に分けられます。

- アッパーファネル(認知)

- ミドルファネル(興味関心・検討・比較)

- ローワーファネル(アクション・購入・成約)

一つずつ簡単に解説していきます。

アッパーファネル(認知)

アッパーファネルは、消費者が初めて自社の存在を知り、少しずつ興味を抱き始めるタイミングです。この段階では、消費者はまだ自社の商品やサービスを深く理解していませんが、何かのきっかけでその魅力に気づき、関心を寄せるようになります。

アッパーファネルにいる顧客に向けた施策の目的は、まずはターゲットとなる消費者にブランドを認知してもらい、興味を引き出し、次のステップに進むための一歩を踏み出させること。

ここで重要なのは、消費者との初めての接点で強い印象を残し、ブランドへの関心を高めることです。

ミドルファネル(興味関心・検討・比較)

ミドルファネルは、消費者が自社の商品やサービスについてさらに深く調べ、他の選択肢とじっくり比較する段階です。

アッパーファネルでブランドが認知された後、消費者は自分のニーズに合うかどうかを慎重に考え始めます。価格や特徴、そして競合との差別化をじっくり見比べながら、購入に向けた情報を集めるフェーズです。

ここでの施策の目的は、まず「他との違い」をシンプルに伝えることです。

ですが、それだけでは終わりません。消費者にあなたのブランドにどれだけ共感してもらえるかが、次のステップへの進展を決定づけます。

ちなみに、余談ですが、ブランドが強くなると、消費者が「比較する」という行動自体が減少していきます。もちろん、完全にはなくならないものの、少なくとも同じカテゴリー内で価格を基準にした比較は少なくなります。

だからこそ、長期的には「比較」という行動を減らすための戦略も、並行して考えていくべきなんです。

ローワーファネル(アクション・購入・成約)

ローワーファネルは、消費者が実際に購入や契約を決定する最終段階です。ミドルファネルで十分に検討を重ねた消費者は、ここで最終的な意思決定を下します。

この段階では、いかに「心理的ハードルを下げられるか、そして、「スムーズに成約に至るか」が重要です。

ローワーファネルの目的は、消費者が最終的に「購入しよう」と思うように働きかけ、実際に契約や購入を完了させること。

状況別の強化ポイントを解説

ここから本題に入ります。状況別の強化ポイントを一つずつ解説していきます。

繰り返しになりますが、これらの内容は私自身の経験に基づいています。そのため、すべての企業に当てはまるわけではないことを理解していただきたいです。

広告予算が少ないとき、成約率が低い

いくら多くの人に知ってもらっても、最終的に購入に繋がらなければ意味がありません。

だからこそ、成約率が低い、もしくは、今はあまり広告に予算を割けないという状況にある場合は、まずは、ローワーファネルの強化から着手することがお勧めです。

特に、新しい市場取りに行くというケースだった場合は、最初の顧客を獲得するためのハードルが高い。それに伴ってコストもかかります。未知数な要素が多いため、予算も使いにくい。

だからこそ、スムーズに成約に繋がる仕組みを最初からしっかり整え、無駄なコストをかけずに効率的に進めることが鍵になるんです。

そのようにして、まずはローワーファネルの施策から取り組み、そこで頭打ちになり、伸び代が見込めなくなった段階で次にミドルファネルへとシフトします。

ミドルファネルでも限界を感じたら、さらに上段のアッパーファネルへと予算を拡張しながら進めていくことで、リスクを抑えつつ費用対効果を高めることができるはずです。

ローワーファネルのポイントは「顧客の背中を押す、試しやすい環境づくり」です。

打ち手の例としては、たとえば住宅業界ならば、

- 初回無料の相談やモデルハウス見学を提供

- 何か特典をつけたりして心理的な負担を減らしつつお得感を出す

- これまで以上に、申し込みや契約の手続きをスムーズにする

- 「本当にここで良かったのかな?」と思わせないよう、今後の流れ詳細に擦り合わせておく

など…

ローワーファネル一つとってもやるべきことは山ほどあります。

サイトへの流入は多く、検討している様子は見られるが、リアクションが薄い

サイトへの流入は多く、検討している様子は見られるがリアクションが薄いこの状況では、訪問者が一定の興味を持っているにもかかわらず、何らかの理由で次のステップに進むことをためらっている可能性が高いです。

そのような状況ではミドルファネルの強化が優先されます。

大きな要因としては、「信頼感の欠如」と「独自性のわかりにくさ」があげられます。

まず、信頼感の欠如。

特に初めて訪れるサイトの場合、ユーザーは「ここで本当に大丈夫なのか?」と不安を抱えているものです。

この不安を解消するためには、顧客の声やレビュー、第三者の評価を掲載することが重要です。また、他にも、たとえば住宅会社であれば、保証制度やサポート体制を明示することで、心理的なハードルを下げることも大切です。

次に、独自性のわかりにくさ。

顧客は複数の選択肢を比較する中で、競合と自社の違いがあいまいになりがちです。特に商品やサービスが表面上似通っている場合、どこに価値を見出すべきかが不明確になり、購入意欲が高まらないことがあります。

この課題を解決するには、単なる商品やサービスの宣伝にとどまらず、独自の機能的便益が直感的に伝わるような言語を開発したり、顧客との関わりが感じられる様子や創業ストーリーの記事作成、キービジュアルの作成、動画コンテンツ作成を進めるのもありです。

そもそも知られていない、指名検索数が極端に少ない

指名検索数が極端に少ない場合、ブランド認知度が十分に浸透していない可能性が高いです。

この状況を改善するためには、アッパーファネルの施策を強化し、ブランド認知を根本的に向上させる必要があります。

まず最初に取り組むべきは、ターゲット層への継続的な露出を増加させること。

特に、意図せずとも目に入ってくるような、テレビCMやSNS広告、PR施策などを通じて、自社の存在を知ってもらう機会を増やすことが重要です。

また、業界メディアやインフルエンサーとのコラボレーションも効果的な手段です。

さらに、オフライン施策も視野に入れるべきです。

イベントやセミナー、ポップアップストアなど、リアルな場で接点を持つことにより、より強い印象を与えながらも、認知度の浸透につなげることが可能です。

指名検索数の増加は、ブランド力の向上を示す重要な指標の一つ。短期的な成果にとらわれず、中長期的な視点で施策を進めていくことが不可欠です。

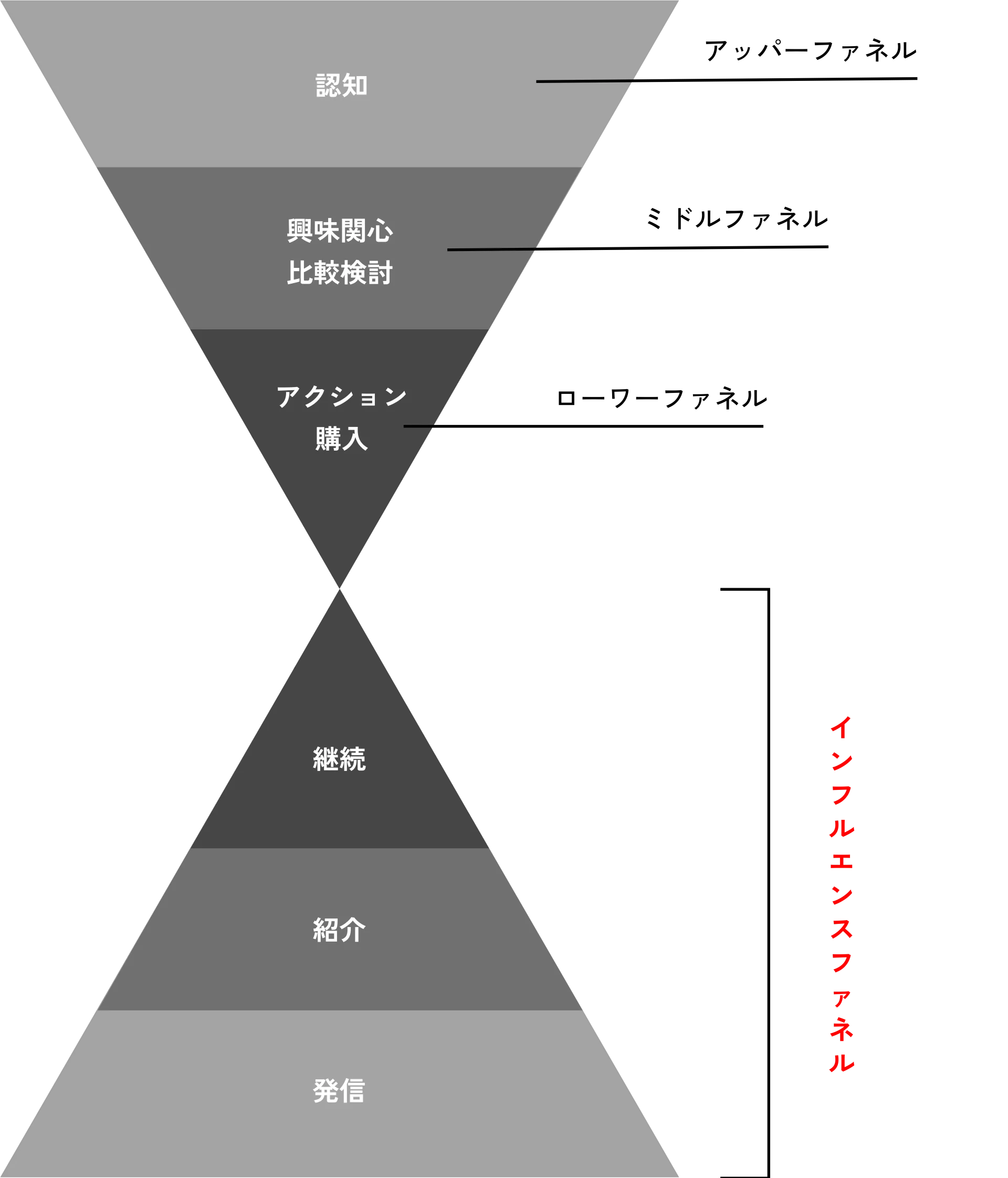

「継続・紹介・発信」に対する取り組みも欠かせない

新規顧客の獲得ばかりに気を取られて、既存顧客のフォローが手薄になっているケースは少なくありません。

事業の状況や課題を深掘りしてみると、「もっと早く手を打っていれば…」という場面によく出くわします。

実際、ブランド立ち上げ当初から既存顧客への対応を手厚くしている企業は、やっぱり「ファン」が多いんです。 継続・紹介・発信――この流れを自然に生み出せるかどうかが、ブランドの厚みを決めます。

ちなみに、このポイントのファネルの総称は「インフルエンスファネル」と言います。

顧客(リピーター)とファンは全く違う存在

大前提、顧客(リピーター)とファンは全く違う存在です。

顧客(リピーター)は、企業や商品・サービスの価値を理解し、購買や利用をしてくれる存在。ただし、もっと安価な選択肢や機能的に優れた競合が現れれば、あっさり離れていくこともあります。

一方で、ファンは、ブランドの在り方やスタンスに共感し、好意を抱いてくれる存在。ファン化が進むほど、自らの意思で誰かにおすすめしたり、SNSで発信してくれたりします。

とはいえ、顧客はそう簡単にファンにはなってくれません。

それに、他人に何かを勧める行為は、それ自体が実はかなりのリスクがある行為なので、自分たち以外の誰かが、自身の信用をかけてまで誰かに紹介するには、それ相応の「理由」が必要なんです。

早い段階から両利き戦略で

だからこそ、インフルエンスファネルへの取り組みは、長期的な視点と継続的な取り組みが不可欠です。顧客に喜んでもらうアクションやコミュニケーションを積み重ねることで、少しずつ関係性を深めていくしかないんです。

私たちのような中小企業が、外部環境に左右されず、ブランドを継続的に届けるには、「売るための取り組み」と「好きになってもらうための取り組み」を同時並行で進める必要があります。(この二つは似て非なるもの)

リコルクでは、この両立した戦略を「両利き戦略」と呼んでいますが、特にリソースに限りのある中小企業こそ、この視点を持つべきだと思っています。

インフルエンスファネルに対するアクションプランは無数にありますが、ブランドそれぞれで打ち手は全く異なるのであえて記載はしません。

ただ、どんなアクションにおいてもポイントになるのは以下の内容です。

- 共有の徹底

- 役割づくり

- 繋がりづくり

- 独自スタンスの可視化

- オフラインとオンラインの融合

「なぜか惹かれる」「選びたくなる」ブランドは、上記のポイントを押さえた上で、日々、多くのコミュニケーションやアクションを積み重ねています。

常に手段に縛られず、課題解決ファーストで。

ブランディングやマーケティングの失敗の多くは、自社やターゲットにとって本当に必要な施策を見極めず、手段に縛られたまま進めてしまうことから生じます。

直面している課題やコンセプトに関係のない施策を繰り返しても、良質なデータは得られませんし、成果にも繋がりません。

話は少し逸れますが、マーケティングやブランディングにはコストがかかるというイメージがありますよね?

特に外部に委託すると、余計にそう感じられるかもしれません。

でも実際には、社内で成果につながらないことを繰り返しているコストの方が、委託するよりもはるかに高いことが多いんです(しかも、それが社内のモチベーションを下げる原因になることも)。

最後に、この記事で最も伝えたいのは、マーケティングやブランディングは、経営や事業戦略そのものであり、だからこそ「確度」を大切にしてほしいということ。

確度がなければ、会社は強く育たず、本来提供したかった価値を届けることが難しくなってしまいます。そんなもったいないことありません!

私も経営者の一人として、焦りや責任の重さを感じる瞬間はよくあります。

でもだからこそ、今回紹介したフレームに沿って「いま本当に必要な施策は何なのか?」と常に問い続けることが大切なんじゃないかと思っています。

この記事を書いた人

クリエイティブディレクター

萩原 雅貴

これまで100を超えるブランドのWEB・デザイン・クリエイティブディレクションを担当。固有の価値を伝える現場において、ビジョン・コンセプト開発、事業戦略設計、制作クリエイティブディレクション、執筆まで。ものづくりに情熱を注ぐ人や組織と手を組み、情報ではなく情緒でつなぐことを指針に活動。ブランドマネージャー1級