Index

企業のブランド価値を高める上で欠かせないMVV。

これは、「ミッション(Mission)」「ビジョン(Vision)」「バリュー(Values)」の頭文字を取ったものです。

企業理念やフィロソフィーと呼ばれることもありますが、基本的には意味も役割も同じようなものと考えて問題ありません。

ところで、このMVV。

本気で「何のためにあるのか?」を考えたことはあるでしょうか?

かつての私は、「企業や組織にはなんとなくあったほうが良さそうなもの」くらいの価値観、認識でした。

しかし、ブランディングやマーケティングの現場で試行錯誤を繰り返す中で、その考えは大きく変わりました。

今では、「これ以上に大切なものはない」と断言できます。

今回は、「MVVは何のためにあるのか?」について、具体的に解説していきます。

世の中には「MVVっぽいもの」が溢れています。

この機会に、自社のMVVを見直してみるきっかけになれば幸いです。

MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)とは?

MVVとは、企業や組織が果たすべき使命(ミッション)、目指す未来(ビジョン)、大切にする価値観(バリュー)を体系的にまとめたものです。

- ミッション:「なぜこの企業が存在するのか?」という根本的な問いに答えるもの。

- ビジョンは:「どんな未来を実現したいのか?」という目標を示します。

- バリューは:「どんな価値観を持ち、どう行動するのか?」を明確にするものです。

この3つが組み合わさることで、MVVは「企業の羅針盤となり、すべての意思決定の軸」となります。

企業理念やフィロソフィーと本質的には同じですが、MVVはより具体的で、行動に落とし込みやすい形で整理されています。

また、最近は、「パーパス」という言葉を耳にする機会も増えたかと思います。

ざっくり言えば「社会的意義」を指す言葉ですが、リコルクではこの「パーパス」を「ミッション」と同義として捉えています。

つまり、企業が果たすべき使命とは、そのまま社会的意義である——そんな考え方に基づいて、私たちはミッションを定義しています。

曖昧なMVVは逆効果

MVVは、ただ言葉を並べただけでは意味がありません。 曖昧で具体性のないMVVは、従業員の共感を得られず、行動指針にもなりません。

むしろ、「言ってることとやってることが違う」と、顧客や社会からの信頼を失うリスクすらあります。

たとえば、「顧客第一」を掲げながら、実際には顧客の声を軽視する企業。

「社会貢献」をうたっているのに、顧客は大事にするが、取引先への対応が粗末な企業。

こうした企業は、MVVが形骸化していると見なされ、ブランド価値を損ないます。

MVVを策定するなら、誰が読んでも理解できるシンプルな言葉で表現すること。 そして、決して飾りにせず、日々の業務や意思決定に落とし込むことが必要です。

MVVを掲げても売上は上がらない?

MVVを作ったからといって、”明日から”売上が上がるわけではありません。

しかし、MVVが売上に直接影響する時代になってきていると、ここ最近強く感じています。

主な理由としては現代は、「一貫性、共感、共存が求められる時代」だからです。

その一つの根拠として挙げられそうなのが、2024年に日本マーケティング協会がマーケティングの定義を刷新した件。

その大きな変更点として、以下があげられます。

- 主体が「企業や組織」だったものが、「顧客や社会と共に」に変更

- 目的が「より豊かで持続可能な社会を実現する」に変更

前回の制定が1990年ということで、34年ぶりの刷新です。

背景としては、社会全体がデジタル化へ急速に進展したことや、長期的な視点で社会の持続可能性に貢献する組織かどうかをステークホルダーに評価される時代となったことが刷新の背景とのこと。

以下、日本マーケティング協会のマーケティングの定義について、PR TIMES掲載記事より引用

公益社団法人日本マーケティング協会が34年振りにマーケティングの定義を刷新

(マーケティングとは)顧客や社会と共に価値を創造し、その価値を広く浸透させることによって、ステークホルダーとの関係性を醸成し、より豊かで持続可能な社会を実現するための構想でありプロセスである。

注 1)主体は企業のみならず、個人や非営利組織等がなり得る。

注 2)関係性の醸成には、新たな価値創造のプロセスも含まれている。

注 3) 構想にはイニシアティブがイメージされており、戦略・仕組み・活動を含んでいる。

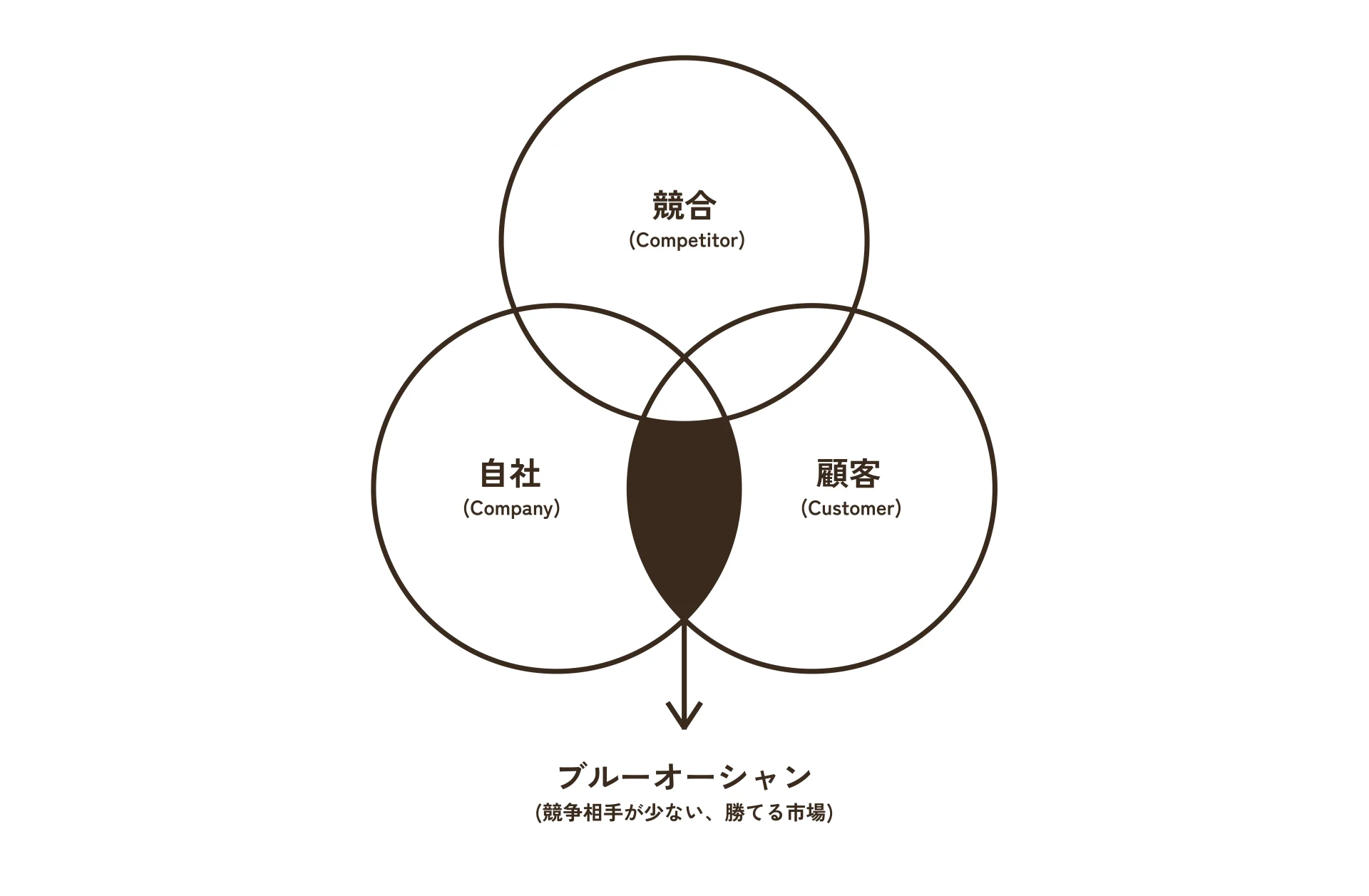

少し話が逸れますが、よくマーケティングのフレームワークとして使われる「3C分析」をご存知でしょうか?

3Cは、以下の3つの「C」の頭文字を指します。

- Customer(市場・顧客): ターゲットとなる市場の規模、成長性、ニーズ、トレンドを分析。

- Company(自社):自社の強み・弱み、経営資源、ブランド力を分析。

- Competitor(競合) 競合企業の戦略、強み・弱み、シェアなどを分析。

この3つの視点を組み合わせることで、市場の中で自社がどの立ち位置にいるのか、もしくは、どの市場を獲るべきなのかを整理することができるのが3C分析です。

ただ、1980年代に提唱されたこのフレームワークを、先ほどの2024年に刷新された日本マーケティング協会のマーケティング定義と照らし合わせてみると、大きな違いが一つ。

そこには「社会」の視点がないんです。

つまり、このフレームワークだけでは、今の時代にはもう足りないということ。

この事実にいち早く気づいた企業は、もうすでに「社会の中での存在価値」を織り交ぜた新しいマーケティングフレームワークを活用しているとよく耳にします。

(ソーシャルポジショニングという戦略すら出てきたほど)

この話は、単なるCSR(企業の社会的責任)にとどまらず、MVVを社会的視点で策定し、それに基づいて、ブランディングやマーケティング戦略を考えることが、企業の利益や売上にも直接つながる時代になってきているということ。

それに、MVVがしっかり浸透している組織やチームは、スタッフのベクトルが揃い、創造性も生産性も上がる。そうなれば、顧客や社会からの信頼を得て、ブランドの価値も高まる。

この積み重ねが、結果として売上や選ばれる理由につながっていく。

そんなシンプルな話でもあるんです。

事例1 ファンを生む企業はMVVをうまく可視化している

ファンを生む企業は、例外なくMVVを具体的に表現し、発信している。

例えば、「スープストックトーキョー」。

彼らが掲げるミッションは「世の中の体温をあげる」。

ただスープを提供するのではなく、一杯のスープを通じて、人の心と体、そして社会全体を温めることを目指している。

素材や製法へのこだわりはもちろん、季節ごとに異なるスープを展開したり、アートや音楽、文学と掛け合わせたりと、スープを軸に文化を生み出しているのも特徴です。

加えて、環境問題や社会課題への取り組みにも積極的。

持続可能な社会の実現を視野に入れながら、自分たちのMVVをまっすぐに体現し続けているように思います。

こうした姿勢、価値観の共有こそが、スープストックトーキョーを「共感されるブランド」にしている理由。

MVVを単なる言葉で終わらせず、日々の行動レベルにまで落とし込み、顧客や社会とのつながりを深めています。

ちなみに、個人的にも彼らのサービスや活動にはとても共感していて、少し前に家族で「100本のスプーン(系列店)」に行ったのですが、そこでの接客がまさに“あたたかい時間”そのもので、MVVが単なる理念ではなく、現場の一人ひとりにまで息づいていることを実感しました。

コーポレートサイトに掲載される日々の活動の様子にも、たびたび共感させられています。

株式会社スープストックトーキョーコーポレートサイト

MVVを実践するために欠かせないのは、まず経営者をはじめ、社内の一人ひとりがMVVを深く理解していること。

その上で、日々の業務や意思決定に落とし込み、社内外へ発信し続けること。

結局のところ、それをどれだけやりきれるかが、企業の本当の価値を決めるのだと思います。

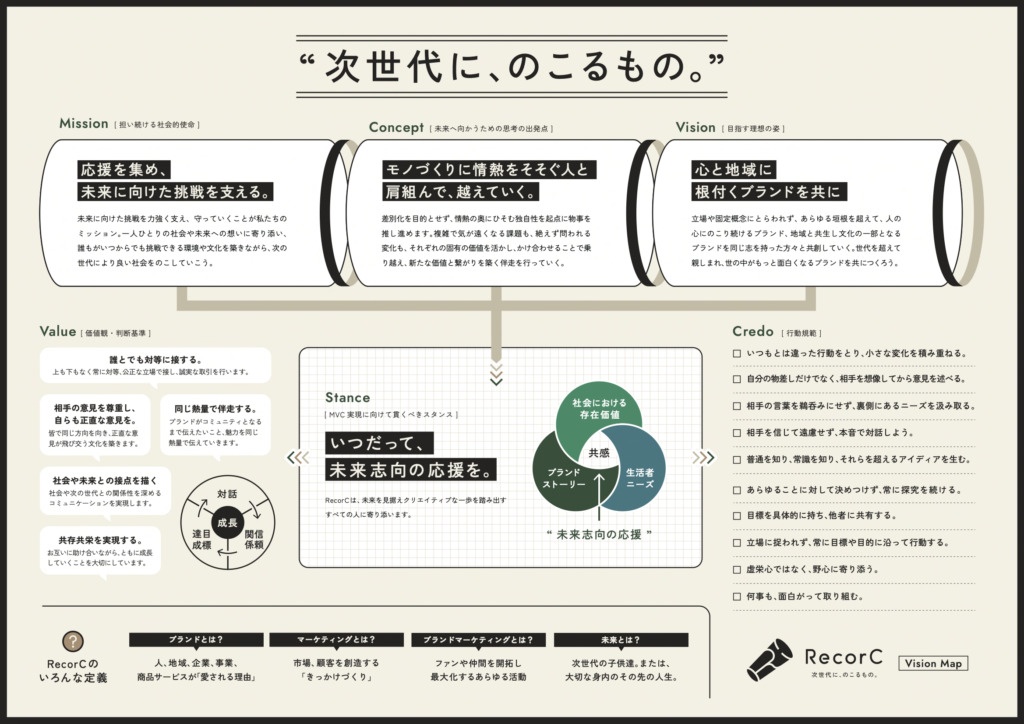

事例2 リコルクの事例を紹介

少し見づらいところもあるかと思いますが、リコルクでも以下のようにMVVを設定しています。

一般的なMVVとは少し異なる点は、「ミッション」と「ビジョン」、そして「バリュー」の間に、コンセプトとスタンスを組み込んでいるところです。

その理由は幾つかありますが、まずはより具体的でイメージしやすくするために、時系列で整理しておきたかったこと、そして、一般的なMVVよりも「今」の視点に焦点を当てたかったからです。

時系列というのは、どういうことかというと、リコルクではMVVを次のように整理しています。

- ミッション → 担い続ける社会的指名・生まれた理由 →過去

- ビジョン → 目指す理想の姿・実現したいこと →未来

- コンセプト → 未来へ向かうための思考の出発点 →今

- スタンス → 上記3つを可能にする貫くべき姿勢・物事への向き合い方 →今

- バリュー → 価値観・判断基準 →今

このように、一つの「ストーリー」として時系列で設計することで、今、何をすべきか、それが何のためで、最終的にどこへつながるのかが明確にイメージできるようになります。

そして、「今」という視点をコンセプト、スタンス、バリューの3つに細分化して、盛り込むことで、単なる飾りではなく、着実に一歩一歩ビジョンに向かって進むことができるにしたかったんです。

ちなみに、この3つの順序にも意味があり、

- コンセプト→「考え方」

- スタンス→「姿勢」

- バリュー→「行動」

というように、実際に行動に移せるようになるまでのステップとして設計されています。

自社内でMVVを作成する際には、いきなり理念を言語化するのではなく、このように細分化して設計することも一つの方法だと思います。

MVVは体現して、はじめて価値になる。

MVVを策定すること自体には、実はそれほど価値はありません。

重要なのは、それをただの言葉に終わらせず、組織全体に浸透させ、文化として根付き、日々の活動の中で実践されること。そうして初めて、MVVは本当の意味を持ち始めます。

そのためには、経営層が率先してMVVを体現し、社員と共に対話を重ねていくことが不可欠です。

余談ですが、私がブランディングを学び始めたころ、ある経営者の方とMVVについて話した時、こんな言葉を聞きました。

「MVVって、結局は社長自身のためにあると思う。経営って、”何をやるか”よりも、”何をやらないか”を決める方がずっと大事だから。だからこそ、MVVを自分へのルールとして設定する。本来の目的や在るべき姿を見失わないためにね。」

この考え方には心から共感しました。

会社は、「特定の目的を達成するための集団」であり、同時に「法人」という一人の人物でもあります。

そのため、会社はその特定の目的や意義によって、社会に存在を許されているんです。

もちろん、MVVは組織全体で共有、浸透させ、実践することで、活動の「原動力」となり、人々を引き寄せる「求心力」を持つことができます。

そして、先に述べたように、MVVは売上や利益にも直結します。

しかし、MVVの本当の大きな意味は、「リーダー自身がブレないため(一貫性)」なのかもしれません。

そう考えると、中小企業が掲げるMVVこそ、借り物の言葉や曖昧な表現ではなく、具体的でイメージしやすく、実行に移しやすいものであるべきだと感じます。

なぜなら、私たちのような小さな企業ほど、より具体的な目的に基づいて事業領域を明確にすることで、リソースの限られた中でも、選ばれ続ける企業になれるからです。

以下の記事もMVVに関連する内容となっておりますので、併せてご覧いただけますと幸いです。

「社長”だけ”の仕事」じゃない!ブランドマーケティングを組織で回すための要点。

最後に

最後に、MVVは定期的に見直し、時代の変化や組織の成長に合わせてアップデートしていくことが大切です。

MVVは、組織やチームの北極星のような存在であり、成長のエンジン。

それを活かせる企業こそ、「なぜか惹きつけられるブランド」へと成長していくのだと思います。

自社のMVVを見直したい、組織浸透を行いたい、新しく作りたいと感じた方はご相談ください。

今よりももっと共感を呼び、応援を集めるためのMVV策定や戦略づくりを、精一杯でサポートさせていただきます。

MVVの策定、ブランド戦略設計、組織浸透ワークショップ等に関するご相談はこちら

https://recorc.com/contact/

この記事を書いた人

クリエイティブディレクター

萩原 雅貴

これまで100を超えるブランドのWEB・デザイン・クリエイティブディレクションを担当。固有の価値を伝える現場において、ビジョン・コンセプト開発、事業戦略設計、制作クリエイティブディレクション、執筆まで。ものづくりに情熱を注ぐ人や組織と手を組み、情報ではなく情緒でつなぐことを指針に活動。ブランドマネージャー1級