Index

オウンドメディアを運営する企業は年々増えています。実際にご相談いただく機会も増えており、実際に支援させていただいたクライアントからは、

「サイト全体のアクセス数が3倍になり、売上が2倍になった」

「サイトへのリピーターが増え、過去最高の内定者を獲得できた」

と嬉しい報告をいただいています。しかしながら「オウンドメディアを作って記事を書いていれば成果出る」なんて簡単な話でもないので、その点に関しての運用方法についても紹介します。

今回の記事は、

●事業の成長のために強固な集客基盤を築きたい方

●中長期的視点で新たな取り組みを始めたい方

●オウンドメディアの運用を検討中の方

●WEBブランディングを実践されたい方

そんな方々に向けた記事になっています。

そもそもオウンドメディアって?

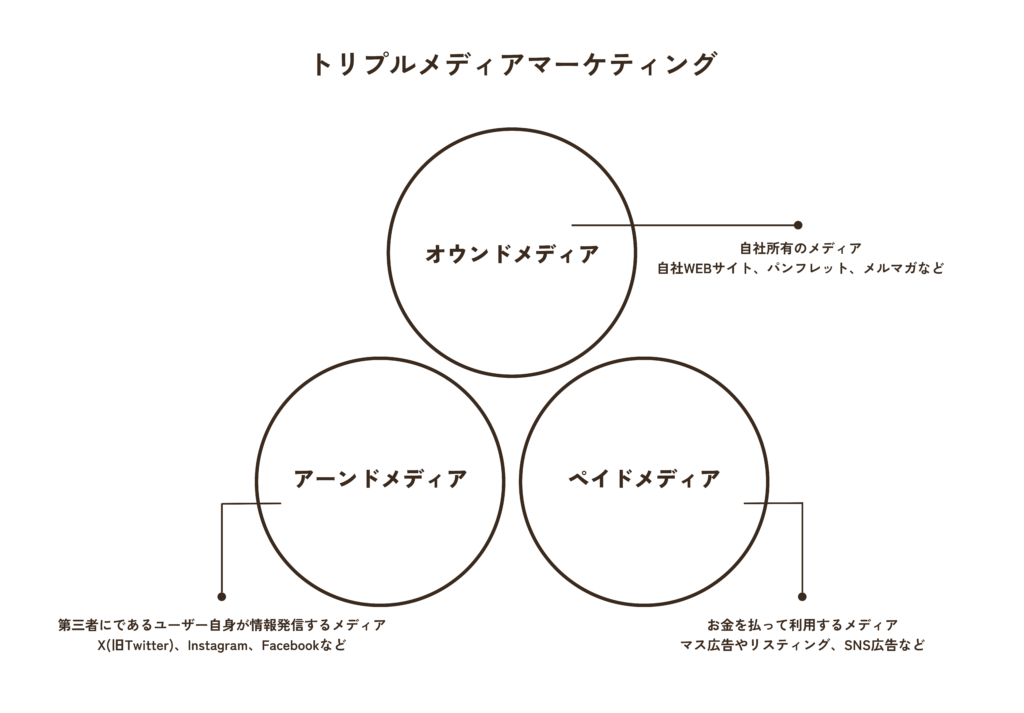

本題に入る前にざっくりとオウンドメディアとは?に触れておきたいと思います。オウンドメディアとは、企業に所有されたメディア=「自社所有のメディア」のことです。例としては、自社のWEBサイトやメルマガ、パンフレットも含まれます。オウンドメディア以外には、アーンドメディアやペイドメディアがあります。

●アーンドメディア: ユーザー自身が情報発信するメディア(例: Twitter、Instagram)

●ペイドメディア: お金を払って利用するメディア(例: マス広告、リスティング広告)

それぞれのメディアにはそれぞれの役割があるため、異なる3つのメディアの「強み・弱み」を把握し、上手に使い分け、循環させることが大事です。この手法を「トリプルメディアマーケティング」と呼びます。

各メディアの特性を整理

各メディアの特性も整理しておきたいと思います。

オウンドメディア

【メリット】

●内容やボリュームも含めてコンテンツを自由に作ることができる

●他2つのメディアで伝え切れなかった情報を補い、消費者から信用を獲得することができる

【デメリット】

●短期間で不特定多数に訴求するのが難しい

アーンドメディア

【メリット】

●無料もしくは比較的安価で利用できる

●情報が伝わるスピードが早い

●消費者発信のメッセージであるため信頼されやすい

【デメリット】

●消費者の「口コミ」で伝わるため、企業が情報の発生や流れ方をコントロールできない

ペイドメディア

【メリット】

●狙ったタイミングで、広く消費者にメッセージを届けられる

【デメリット】

●比較的高額な予算が必要

●広告の面積および時間・(掲載)期間に制限がある

・・・

簡単にまとめるとこのようなイメージです。違いを整理してみると、オウンドメディアは他のメディアと比較するとブランディングを実践しやすく、運用次第で強固な収益基盤となるメディアであるということが分かります。

肌で体感したオウンドメディアからの恩恵

ここから本題になってきます。

メリットは正直あげ出せばキリがないですが、実際に感じたことのないメリットあげても嘘をつくことになるので、ここではこれまで複数のメディアを運営してきて肌で感じたメリットを紹介していきます。(クライアントと共に運営してきたメディアも含まれます)

指名買いされる(独自性による差別化)

これは私が最も感じているメリットです。これまで何度も「御社だからお願いしたいと思いました」「他に選択肢はありません」といった言葉をいただく場面に遭遇してきました。

こうしたお問い合わせの良い点は、もちろん「他社と比較されない」という点が挙げられますが、少し先の話をすると、「本題に最も多く時間を割ける」という点も大きな利点だと思っています。

どんなお問い合わせにおいても、本当に時間を割くべき話は、お客様が現状抱えている課題や課題突破の先にあるゴールに関するお話しであり、あとは互いのことをより理解し合うための対話だと思います。

時間は有限でお金よりも貴重な資源。

それはお問い合わせされた方クライアントさんにとっても同じだと思います。

こうしたお問い合わせをいただくまでにオウンドメディアがどういった役割をになっていたかというと、

●SNSや広告では伝えきれない企業やサービスに関する細かな情報(カルチャー含め)をユーザーに伝達してくれた。

●ユーザーとの接触回数、接点を増やしてくれた。

などが挙がります。

ざっくりまとめると、SNSや広告では話しきれない細かなテーマを起点に、ユーザーの方と継続的にコミュニケーションをとりながら深い関係性を築いてくれた。この役割をオンライン上で担ってくれたのがオウンドメディアという存在です。

これは集客に限らず、採用強化においてもかなり重要な考え方です。ユーザーの方との接触回数を増やし、互いの理解を深めていくことで、オフラインでなくてもオンライン上で強固な関係性を築くことができます。

実際に僕が支援させていただいたクライアントもオウンドメディアをきっかけにリピーターや良質な応募者を着々と増やし続けています。信頼性を高めたり顧客と感情で繋がるためにはオウンドメディアは欠かせません。

顧客の疑問を解消しニーズを満たす資料となる(セールスの効率化)

集客、採用関係なく、WEBサイト上でユーザーの疑問や不安を払拭するための活動は必要不可欠です。「損したくないから事前に確認できることは全て確認しておきたい!」というのは誰もが考えていることだと思います。

そういったニーズに応えるためにもオウンドメディアは有効です。

例えば、一度打ち合わせした方から打ち合わせ終了後に、「そういえば〇〇についても詳しくお聞きしたかったのですが聞きそびれてしまいました…」とお問い合わせいただくことがあります。

その際、その疑問を払拭する情報が記事になっていれば、瞬時に詳細な情報や背景にある考え方についてもまとめて送付することができます。(記事のURLを送付する)

つまり、ユーザーが他社との比較検討段階にある場合、スピード感を持ってダメ押しの一手となる情報を届けることができます。

一つの記事を作るのは労力がかかりますが、後々さまざまな活用方法あり、それが成果につながることになるので、長期的に見ればかなり大きな戦力となってくれます。

知名度を上げられる

オウンドメディアは受け身の役割だけではありません。オウンドメディア内で発信されているコンテンツが検索エンジンで上位表示(SEO対策)されれば、その検索ワードを起点に知名度を向上させることができます。

1つの記事でそうした成果を得られればサイト全体もGoogleから評価され、ある一定以上の露出量を確保することができます。

また、その他にも個人のSNSとうまく連携することでSNSからの情報発信も効率化することができます。とあるクライアントに至っては、

まずオウンドメディアに記事をアップする。

↓

Instagramで記事アップのお知らせをする(記事の概要とセットで)

↓

WEB広告の受け皿としても活用してみる。

このようなサイクルを繰り返しています。

顧客はあらゆる媒体を状況に合わせて使い分けています。移動中にSNSをさらっと確認してインプットすることもあれば、日中に興味があるコンテンツをストックして寝る前にじっくり記事を読むケースなど、様々です。

超情報社会の現代においては、顧客の動線は複雑化する一方なので、それぞれのメディアの特性を理解し駆使して効率的に情報を届ける必要があります。

オウンドメディアに様々な視点を網羅した情報を残しておくことで、その他のメディアでの情報発信も滞らず、効率的に継続して発信することが可能となっています。

オウンドメディアに良質なコンテンツが蓄積されているからこそ、広告やSNSなどの攻めのプロモーションとのシナジーが生まれます。

運用する際に気をつけたい5つのこと

ここからは運用する際に気をつけたいポイントを4つに絞ってお伝えしていきます。

01 ライターは誰でも良いわけではない

誰が書くのか?は大事なポイントです。「誰も書かずに放置」は間違いなくイメージ低下に繋がるので、書かないよりは誰かが書いた方が良いのですが、書くことによってむしろマイナスになってしまうケースも少なくはありません。

特に運用方針や運用ルールが明確にない場合は、注意が必要です。(運用方針に関しては後ほど記載します。)

企業から発信される情報は、量だけでなく、質も必ず担保してください!

(「みんなでがむしゃらに書こう」は危険なのでやめておきましょう。)

たとえアップされる記事の量が多少減ったとしてもクオリティの高い記事をかけるメンバーを選定し、運用してほしいと思います。ちなみにどんな方が適任なのかについては、以下の条件を満たす方が良いと思っています。

- 企業のMVVに理解がある方

- 主観的ではなく、事実をベースに情報発信できる方

- 読みやすい文章がかける方

- 研究熱心な方、粘り強い方

- 企業の出来事に対して関心が強い方

とにかく闇雲に運用するだけではコストを無駄にするだけなので、しっかり体制を整える必要があります。

02 戦略に実直に

メディアを運用する際に関しても必ずコンセプトを明確にしていただきたいと思います。コンセプトがなければ、記事の内容にばらつきがでてしまい、「このメディアにくればこの情報がある」という認識が曖昧になってしまいます。最低限以下の内容は明確に言語化し、共有しておきましょう。

- ユーザーニーズの分析、特定

- メディアターゲット

- メディアコンセプト

- コンセプトに沿った記事カテゴリー決め

- 運用ルール、ライティングルールの明文化(運用にあたっての推奨事項、禁止事項)

- ゴールの設定

などです。

戦略は目標に沿って正しく資源を配分するための指針になります。「めんどくさいからとりあえず運用しよう」という始め方をしてしまうと間違いなく損をすることになるので、注意してほしいなと思います。

戦略構築やコンセプトメイクは専門的なところなので、立ち上げだけでも支援してほしいという場合はお気軽にご相談ください。

03 文脈デザインに細心の注意を払う

記事の企画を考えたら「誰に語ってもらうか?」も必ずセットで考えてください。「伝える」を設計する上で、「誰が言っているのか?」はかなり大事なポイントです。

僕はこの部分の設計を「文脈デザイン」と読んでいるのですが、例えば、「腹筋を割るために必要な5つのこと」という記事を書く場合、記事に登場する人物、もしくは記事を書いている本人のお腹がぽにょぽにょだったら説得力がないですよね?

逆に、

「これまで100人以上のボディメイクをサポートしてきた。」

「たった3ヶ月で腹筋を割ることができた」

「10年間常に腹筋が割れている」

という方の話だったら聞いてみたくなりますよね。

つまり、「誰に語らせるか?」の設計はユーザーに聞く準備を整えてもらう役割を担うわけなんです。なので企画を思いついたら、「誰が語るのが最も伝わるのか』も含めた文脈設計に最新の注意を払っていただきたいと思います。自分が語ることだけが正解ではありません。

04「資産にする」という考え方を持つ

オウンドメディアを運営する際は、最初の1年間は成果が期待できないという前提で考えることをおすすめします。ちなみに、ここで言う「成果」とは、売上や内定者数など、実際の業績に直接関わる数字のことです。

なぜ最初の1年間は成果が出ないのかというと、オウンドメディアの役割は、自社の考え方や事業内容、実績、ノウハウなどを発信し、ターゲットに認知してもらい、理解を深めてもらうことだからです。

でも、それだけではすぐに業績には結びつきません。

オウンドメディアで認知度を高めたとしても、その後には「問い合わせ」や「商談」「面談」、さらに「検討期間」や「クロージング」など、さまざまなステップを経る必要があります。これらはすぐに結果が出るものではなく、時間がかかります。

また、たとえ良い記事をたくさん書いても、サイトに必要な情報が不足していたり、訪問者の関心に合わなかったりすれば、問い合わせにはつながりません。

問い合わせがあっても、その後の商談や面談で離脱されることもあります。オウンドメディアは成果を出すための「きっかけ」に過ぎないということです。

もちろん、SNS(XやYouTubeなど)をうまく活用できれば、すぐに多くの人にリーチして、即座に問い合わせやエントリーが生まれることもありますが、オウンドメディアだけでそれを達成するのは難しいのが現実です。

このことを理解していないと、「本当に意味があるのか?」と社内で疑問を持たれ、続けることが難しくなる場合もあります。

だからこそ、オウンドメディアの運営は「長期戦」として捉え、「後々のために資産にする」という考え方で取り組むのが良いと思っています。

「コンテンツが資産になる」という考え方は、先ほど書いたメリットを読んでいただければわかると思います。

お問い合わせをKPIにしないこと

オウンドメディアを運用する際には明確な目標設定が必要です。そして目標設定の中でもKPI(重要業績評価指標)を設定することも不可欠なのですが、KPIを設定する際に避けてほしい内容として「問い合わせ数をKPIにする」があります。

もちろんお問い合わせ(採用ならエントリー数)をKPIにしたい気持ちもわかりますが、お問い合わせ数の増加はオウンドメディアの運用だけではカバーできません。というのも、そもそもサイトへ流入するユーザーの質がよくなければ、メディアにどんなに良いメディアでも成果はでないからです。

つまり、単にアクセス数を増やしても、実際にお問い合わせに至るとは限りません。メディアの外の情報など様々な要因も絡みあって、それがお問い合わせ数に表れます。

そのためお問い合わせ数をKPIにしてしまうと、オウンドメディアの役割がブレてしまい、コンテンツにバラつきが出てしまったり、運用担当者に不満が出てしまったりします。

そうなると成果は間違いなく出ません。

なのでお問い合わせ数をKPIとするのは避け、たとえば以下のような指標をKPIとして設定します。(あくまでも例になります。サイトによって重要視すべき指標は変わります。)

- 平均エンゲージメント時間

- 遷移率

- PV数

- SEO順位

- リピーター数

など…

とはいえお問い合わせ数を増やしたいという場合は、「お問い合わせ数向上」という目標をオウンドメディアの運用チームだけに担わせるのではなく、例えば営業チームや広報チームとの共通ぼ目標にするなどが必要だと思います。

担いきれない目標設定はマイナスを生むだけなので注意してください!

オウンドメディア×ブランディングの可能性は運用者次第で無限大

オウンドメディアを育てていくことで得られる成果や恩恵は、先ほど書かせていただいた内容以外にもまだまだあると思っています。

ブランディングとオウンドメディアを上手に掛け合わせ、継続的に良質なコンテンツを届けていくことができれば、最終的にはそこにコミュニティが形成されていきます。

コミュニティは企業や事業の活動において頼もしく心強い存在です。

コミュニティを運営していくにあたって、もちろん現実世界に「ファン同士の溜まり場」も間違いなく必要ですが、その場所に繋ぐ役目を担うのがオウンドメディアだと思っています。

逆にオウンドメディアがなければブランドづくり、ファンづくり、コミュニティづくりはかなりの長期戦を強いられ、ある意味では、オウンドメディアがなければそれらの拡大や持続はなかなか難しいものになります。(目指す市場規模によるところが大きいですが)

ブランディングやオウンドメディアはいつか始めるような存在ではなく、今からコツコツと始めて資産化していく存在です。

いきなり一気にコンテンツを作っただけでは持続性もなければ顧客との関係性も深まりません。

この記事を書いた人

クリエイティブディレクター

萩原 雅貴

これまで100を超えるブランドのWEB・デザイン・クリエイティブディレクションを担当。固有の価値を伝える現場において、ビジョン・コンセプト開発、事業戦略設計、制作クリエイティブディレクション、執筆まで。ものづくりに情熱を注ぐ人や組織と手を組み、情報ではなく情緒でつなぐことを指針に活動。ブランドマネージャー1級