Index

「うちは特殊だから競合はいないんですよね」と言われることがあります。

確かに、その商品やサービスが非常にニッチな領域をターゲットにしている場合、同じようなサービスを展開している企業が見当たらないこともあります。

しかし、それは「狭義」の意味での競合がいないという話です。

消費者の頭の中では、目的を達成するための“代替手段”を常に比較検討しています。

つまり、同じカテゴリーのサービスが存在しなくても、ユーザーは他の何かと天秤にかけている。

これが「広義の競合」です。

見落とされがちですが、こうした“本当の競争相手”の存在こそが、売上やブランドの伸び悩みの原因になっているケースが往々にしてあるんです。

この記事では、競合分析の根本的な視点から、具体的な競合の分類方法、そして自社のポジションの見極め方までを解説していきます。

【競合分析の前提】顧客視点で“競合”を定義し直す

まず大前提の話から。

競合を正しく分析するうえで最も重要なのは、「顧客視点」で捉えることです。

多くの企業が陥るミスは、「業界構造」や「サービス機能」の違いをベースに自分たちで競合を決めつけてしまうこと。

例えば、自社がヨガスタジオを運営しているとします。

このとき「同じエリアの他のヨガスタジオだけを競合」と考えるのは危険です。

顧客が健康やリフレッシュの手段として選んでいるのは、ヨガだけとは限りません。

ジム、水泳、マッサージ、さらにはNetflixでのリラックスタイムなども、顧客にとっては同列の選択肢になっている可能性があります。

つまり、「同じ業種かどうか」は重要ではなく、「顧客の頭の中で何と比較されているか」が全てです。

競合分析の出発点は、まず顧客の行動・思考を徹底的に理解すること。

どんなニーズを持ち、どんな基準で選び、何に価値を感じているのか。

そのうえで、「自社の代わりになりうる選択肢は何か?」という問いをぶつけていく必要があるんです。

「自分たちが競っているのは、どこかの会社ではなく“ある行動”かもしれない」という認識を持つことで、分析の精度が一気に上がります。

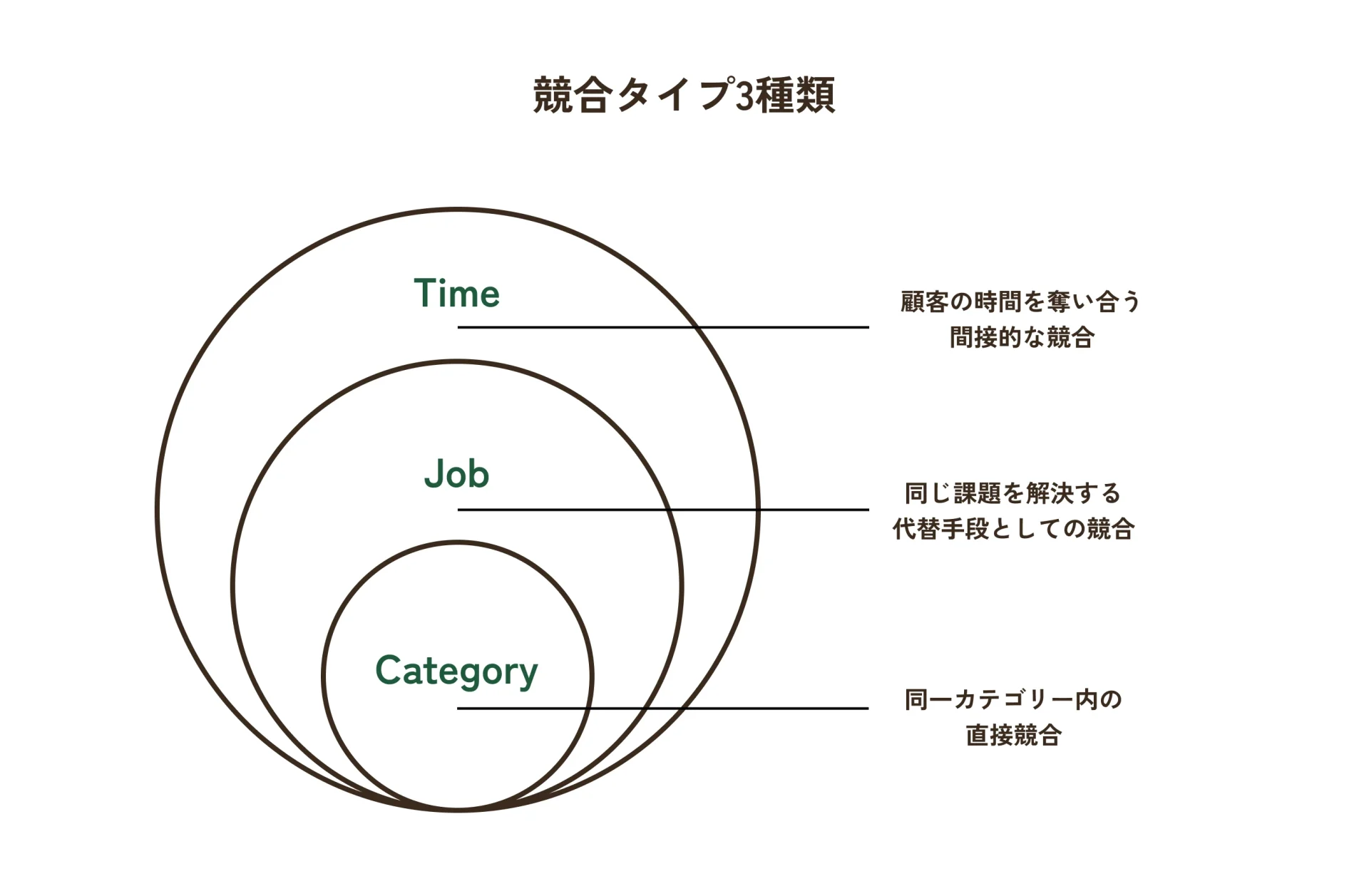

競合の種類と分類方法|競合分析で押さえる3つの視点

ここからは競合を見極めるうえで有効な3つの視点を紹介していきます。

- 同一カテゴリーの競合

- 同じ“仕事”をこなす競合

- 顧客の時間を奪い合う競合

以下、それぞれについて解説していきます。

【競合タイプ①】同一カテゴリー内の直接競合とは

最もわかりやすいのがこのタイプです。

自社と同じような商品・サービスを提供している会社がこれに該当します。

たとえば、フィットネスジムを運営している企業であれば、同じエリアの他のフィットネスジムが該当します。

これがいわゆる「直接競合」です。

この場合、価格、設備、営業時間、トレーナーの質、立地などが比較要素になります。

ユーザーはほぼ同じニーズを持っているため、明確な差別化ポイントを示せないと、最終的には価格競争に陥るリスクが高くなります。

したがって、同一カテゴリー内の競合分析では、「比較表で勝てるかどうか」ではなく、「選ばれる理由があるかどうか」を検証することが重要です。

商品の中身やサービス構造だけでなく、顧客体験全体の設計にまで目を向けるべきです。

【競合タイプ②】同じ課題を解決する代替手段としての競合

ここでいう「同じ仕事」とは、「ユーザーが果たしたい目的」に対して機能する選択肢のことです。

たとえば、先ほどのフィットネスジムの例で考えると、「痩せたい」「健康を維持したい」という目的に対して、競合となるのはジムだけではありませんよね?

- 自宅でできるYouTubeのトレーニング動画

- パーソナルトレーニングアプリ、

- 整体院、

- ダイエットサプリメント

これらもユーザーの選択肢になります。

これらは業種もビジネスモデルも違いますが、「痩せる」というニーズに対して“同じ仕事”をしているという意味で、立派な競合です。

この視点を持たないと、「自分たちは市場で孤立している」と誤認してしまい、戦略判断を誤るリスクがあります。

【競合タイプ③】顧客の時間を奪い合う間接的な競合

最後に、「時間を取り合う」という競合の視点です。

これはとても見落とされがちですが、現代のあらゆるビジネスにおいて重要な考え方です。

ユーザーは限られた時間の中で、数多くの選択をしています。

たとえば、「ジムに通おうか迷っている」人にとっては、ジムに通う時間の代わりに「Netflixでドラマを観る」「友人と飲みに行く」「睡眠時間を優先する」といった選択肢がすべて競合になるわけです。

つまり、どれだけ良いサービスを提供していても、「時間を割いてもらえない」時点でそのサービスは選ばれません。

この観点からは、競合は他業種どころか、エンタメや日常生活そのものとも言えます。

時間を奪い合うという視点に立つことで、「なぜ自社のサービスが選ばれないのか」をよりリアルに掴むことができます。

差別化戦略の第一歩|競合との違いを意味づける方法

競合分析を行う目的は、単に他社を知ることではありません。

その本質は「違い」を言語化し、自社の立ち位置を明確にすることです。

多くの人が誤解していますが、競合との比較は「優れているかどうか」を判断するためのものではありません。

大事なのは“違い”の有無。

なぜ「違い」に着目すべきか。

それは、顧客が商品を選ぶ判断基準が「どっちが上か」ではなく、「自分に合っているかどうか」だからです。

つまり差別化の本質とは、他よりも優秀であることではなく、他とは“違う価値”を提供していることなのです。

したがって、分析では競合にできていること・できていないこと、自社にしか提供できない価値、顧客がそこに魅力を感じる理由などを言語化していく必要があります。

もちろんこの作業も、主観的な“自社都合”では意味がありません。

「誰にとっての強みなのか」「なぜそれが選ばれる理由になるのか」という点まで、顧客の視点に立って検証する必要があります。

競合分析は「差を見つけること」ではなく、「違いを意味づけること」にこそ価値があります。

▼以下の記事では、そもそも戦略とは何か?について詳しく解説しています。あわせてご覧ください。

【戦略がすべて!】戦略を大事にしている理由を正直にお話しします。

顧客の比較対象から逆算する、刺さる強みの伝え方

「自社の商品サービスの競合は何か?」を正しく定義しなければ、マーケティング活動の打ち手がすべてズレます。

特にコミュニケーション設計や強みの訴求ポイントは、顧客が「何と比較しているか」によって大きく変わるからです。

例えば、住宅購入を検討している顧客が、他社の住宅メーカーではなく「賃貸であと10年住むかどうか」で迷っているとします。

このとき「他社より高品質です」と訴求しても全く響きません。顧客が比較しているのは「今買うべきかどうか」であって、「どの会社から買うか」ではないからです。

別の例でいえば、ランチを外食にするか、自炊するかを迷っている人に向けて、「当店は近隣の店より安いです」と言っても無意味です。

その人が比較しているのは「外食 vs. 自炊」という構図だからです。

つまり、競合が誰なのかを見誤ると、伝えるべきメッセージそのものが的外れになります。

逆に、顧客の比較対象を正確に捉えられれば、その人の選択理由に直結する訴求が可能になります。

正しい比較軸を把握することで、無駄なセールストークを減らし、選ばれる理由を一点突破で伝えられるようになります。

競合分析のやり方|実践的フレームワークと活用の流れ

競合分析は思考の整理だけで終わらせてはいけません。

実務に落とし込むことで初めて、商品設計やプロモーション施策の改善に役立ちます。

かなりざっくりではありますが、以下のようなステップで、自社に取り入れていくと良いと思います。

- 顧客の行動・比較対象を洗い出す

アンケート、SNSの口コミ、検索ワードなどを使って、顧客がどんな選択肢を想定しているかを調査します。 - 競合候補を3つの視点で分類する

「同一カテゴリー」「同じ仕事をこなす」「時間を奪う」という切り口で競合を整理。 - 違いを言語化し、意味づけする

「どこが違うのか?」「その違いは誰にとって価値があるのか?」を明確にします。 - 伝え方に落とし込む

広告・営業資料・LP・商品説明文など、顧客接点ごとに一貫したメッセージを設計します。

競合分析の失敗例と注意点

競合分析に取り組む中で、ありがちな失敗もあります。

ここもあまり詳細には記載しませんが、以下に注意していただきたいと思います。

- 同業者だけを見てしまう

顧客は“行動”や“時間”を比較している場合が多い。 - マネして同質化する

差別化ではなく価格競争へまっしぐら。 - 主観的な強みで突き進む

顧客にとって意味があるかを常に検証する。 - 分析だけで満足してしまう

実行に移さない分析は無価値。

分析は意思決定の土台であり、結果につながる「実行」までがセットです!

まとめ

競合分析の本質は「誰と戦うか」を見極めることにあります。

よくある誤解は、同業者だけを競合と見なしてしまうこと。

しかし実際には、顧客はまったく別の選択肢とも比較をしています。

競合には3つのレイヤーがある。

「同一カテゴリー」「同じ仕事をこなす」「時間を奪い合う」。

この視点から顧客の意思決定プロセスを読み解くことが重要です。

そして競合との比較は、「勝ち負け」ではなく「違い」を可視化する作業です。

その違いをどう価値に変換し、どう伝えるかがマーケティングの勝負どころになります。

あなたが今やるべきは、目の前の競合を見つめることではなく、顧客の頭の中を見つめることです。

そこに“本当の競争相手”がいます。

この記事を書いた人

クリエイティブディレクター

萩原 雅貴

これまで100を超えるブランドのWEB・デザイン・クリエイティブディレクションを担当。固有の価値を伝える現場において、ビジョン・コンセプト開発、事業戦略設計、制作クリエイティブディレクション、執筆まで。ものづくりに情熱を注ぐ人や組織と手を組み、情報ではなく情緒でつなぐことを指針に活動。ブランドマネージャー1級