「うちはマーケティングの会社ではあるけれど、自社の集客戦略を手伝ってほしい。力を貸してもらえないか?」

これは以前、私が尊敬する経営者の先輩から実際に投げかけられた言葉です。

その一言でピンときたんです。

「この会社、ここからもっとすごいことになるぞ」と。

ちょっと生意気に聞こえたらごめんなさい。でも、それが本当に正直な気持ちでした。

一般的に考えれば、マーケティングを専業とする会社であれば、自社の集客戦略やブランド力向上のための戦略を、すべて自前で練り上げ、実行し、その実践知を社内に蓄積しようと考えるはずです。

何が何でも自社の力だけで成果を出し、その成功を世に示し、市場での価値を高めようと奮闘するのがよくある選択だと思います。

しかし、その経営者さんは、あえてその選択肢を選びませんでした。

この記事を読んでいるあなたは、この経営者の決断を、どう捉えるでしょうか?

「全部自分でやる」は、美徳でも戦略でもない

はっきり言えば、「何でも自社だけでやりきろうとする姿勢」は、自分たちの能力を過大評価している状態だと、私は思っています。

学生時代の部活動で「自分の限界を超えろ!限界だと思った時点でそこまでだぞ!」と、私自身も根性論を叩き込まれてきました。

この教えは、今も大事にしています。

でも、これは「弱気になるな!まだできることはあるはずだから、可能性を信じてやりきれ!」というメッセージであって、「直面するあらゆる課題を、”自分だけの力”で突破しろ!」という教えでは決してないと思っています。

むしろ、自身の才能や強みを正確に理解した上で、その領域を徹底的に磨き上げ、他者と積極的に共創しながらゴールを目指すことこそ、本当の意味で「限界を突破する」行為だと考えています。

自身の才能や強みを正確に理解する、ということをあえて言い換えれば、「自身の弱さを受け入れる」こと。

自分の弱さを正直に受け入れるからこそ、他者への深いリスペクトが生まれますし、そこで初めて自分の強みにも焦点が当てられる。

この文脈において、経営学の巨匠ピーター・ドラッカーはこう述べています。

(引用元: ピーター・F・ドラッカー著、上田惇生訳『ドラッカー名著集(1) 経営者の条件』(ダイヤモンド社、2006年)

人は強みによってのみ成果をあげる。 弱みによって何かを行うことはできない。組織にしろ、個人にしろ、成果をあげるには、自らの強みを成長させ、伸ばすことに集中しなければならない。

先述した某マーケティング会社の社長は、まさにこの考え方、つまり成功への法則が、これまでの経験から既に深く根付いていたのだと思います。

ちなみに実際の会話の内容は、次のようなものでした。

クライアント:

「うちはマーケティングの会社ではあるけれど、自社の集客戦略を手伝ってほしい。ぜひ力を貸してください!」

私(萩原):

「あえて私たちに協力を仰ぐ意図お聞きして良いですか?御社だけでも集客戦略やブランド戦略を構築できると思うのですが。」

クライアント:

「今の私たちに最も不足しているのは、社外からの客観的な視点とやり切るためのリソースなんです。

やはり長年同じ組織の中にいると、深く理解している点は多々ありますが、同時に見えなくなっている部分も増えているように感じます。

それに、マーケティングと一口に言っても、やるべきことやその領域は広範にわたりますよね。

萩原さんのチームは、特に戦略構築のクリエイティビティや、顧客やスタッフを巻き込む推進力が強いと感じたので、そこを私たちの強みとうまく掛け合わせ、より大きな価値をつくっていきたいと考えているんです。」

私(萩原):

「そういうことであれば、ぜひお力になりたいです。御社にとってはかなり覚悟のいる挑戦だと思いますので、私たちもそれに相応する覚悟で臨みます!」

この会社は、創業以来一度も資金繰りに困ったことがないそう(強者すぎる!)で、今も凄まじい勢いで成長を続けています。

現代はオープンイノベーションの時代

話は変わりますが、私たちは今、「VUCA(ブーカ)」と呼ばれる時代に生きています。

VUCAとは、

- Volatility(変動性)

- Uncertainty(不確実性)

- Complexity(複雑性)

- Ambiguity(曖昧性)

の頭文字を取った造語であり、予測困難で不透明な現代社会の状況を表す言葉です。

技術革新の加速、グローバル化の進展、価値観の多様化……。

企業を取り巻く環境は複雑化の一途をたどり、もはや過去の成功パターンは通用しません。

このVUCA時代において、企業の存続と成長の鍵は「共創」にあります。

古来より、人間社会や企業の生存戦略は、個々の集団が力を合わせる「共創」の中にこそありました。

かつてモノを作れば売れる時代においては、そこまでオープンイノベーション(境界を超えて価値を共創するアプローチ)の必要性は高くなかったかもしれません。

しかし、これだけ時代が複雑化し、顧客ニーズが多様化する現代においては、閉鎖的な組織は間違いなく市場から淘汰されます。

実際、オープンイノベーションに関する様々なデータが、その有効性を示しています。

例えば、世界経済フォーラムの報告書によると、「イノベーションエコシステムへの参加は、企業の成長と競争力を向上させる上で不可欠である」と指摘されています。

また、欧州連合(EU)の調査では、オープンイノベーションを積極的に推進する企業は、そうでない企業に比べて、平均で2倍以上の売上成長率を達成しているというデータも存在します。

これらの具体的な数値は、もはやオープンイノベーションが選択肢ではなく、企業が持続的に成長するための必須条件であることを明確に示しています。

自社の強みと外部の知見を融合させることで、企業は予期せぬイノベーションを生み出し、新たな価値をつくり続けることができるんです。

「自分が」ではなく、「ベストは何か」を問うからこそ成長する

企業の成長を阻害する最も根深い要因の一つに、「自分が」という主語が先行する意思決定があります。

「自分がこのプロジェクトを成功させたい」

「自分がこの成果を出したい」

「自分が評価されたい」

こうした個人的な欲求が、組織全体の最適解を見誤らせるケースは少なくありません。

しかし、成長は常に「個人最適」ではなく、「全体最適」が鍵。

つまり「ベストは何か」という問いを追求することから生まれます。

この問いは、「目先の利益」や「誰が評価されるか」といった狭い視点にとらわれず、本当に届けるべき価値は何か、社会にどう貢献し、どう成長していくべきかを見極める目を取り戻させてくれます。

例えば、あるプロジェクトにおいて、自社の人員だけで進めることが、個々のメンバーのスキルアップには繋がるかもしれません。

しかし、もし外部の専門家を招くことで、より短期間で、より質の高い成果が得られるのであれば、組織全体として「ベストは何か」を問うならば、迷わず外部の力を借りるべきです。

この問いは、経営のあらゆる領域で効いてきます。

研究開発、マーケティング、人材育成、組織づくり──どんな場面でも「自分が」ではなく「何が最善か?」という視点を持てるかどうかで、企業が進化できるかが決まってきます。

企業活動は目的を見失ったら終わり

企業活動において、最も危険な状況は、その「目的」を見失うこと。

視点を変えれば、目的は変わります。

目的が変われば、戦略も変わる。

つまり、その企業は、そのブランドは、社会をどういう視点でどう捉えているか、それによって企業の在り方は変わる。

その独自の視点から考える目的は何なのか?この問いに対する答えこそ、その企業やブランドが存在する意味なんじゃないかと思うんです。

そしてその目的に達成するために、決して手段からの逆算ではなく、目的からの逆算で戦略を構築すべき。

- 自前主義で戦うことは本当に目的に沿っているのか?

- ただ嫌なことから目を背けているだけなのか?

- 自身が承認されるための戦略になっていないか?

自前主義ではいつまで経っても本当の目的には到達できないし、本当の意味で自由になれることはないのではないかと思っています。

どこへ向かうかを見失ったまま、手段ばかりを磨いても、企業はやがて行き場を失います。

最後に

この記事を書いたのは、私たちが届けようとしている価値を阻んでいるのは、案外「自前主義」なのではないか…。

そんな仮説を持っていたからです。

▼詳細は以下の記事をご覧ください。

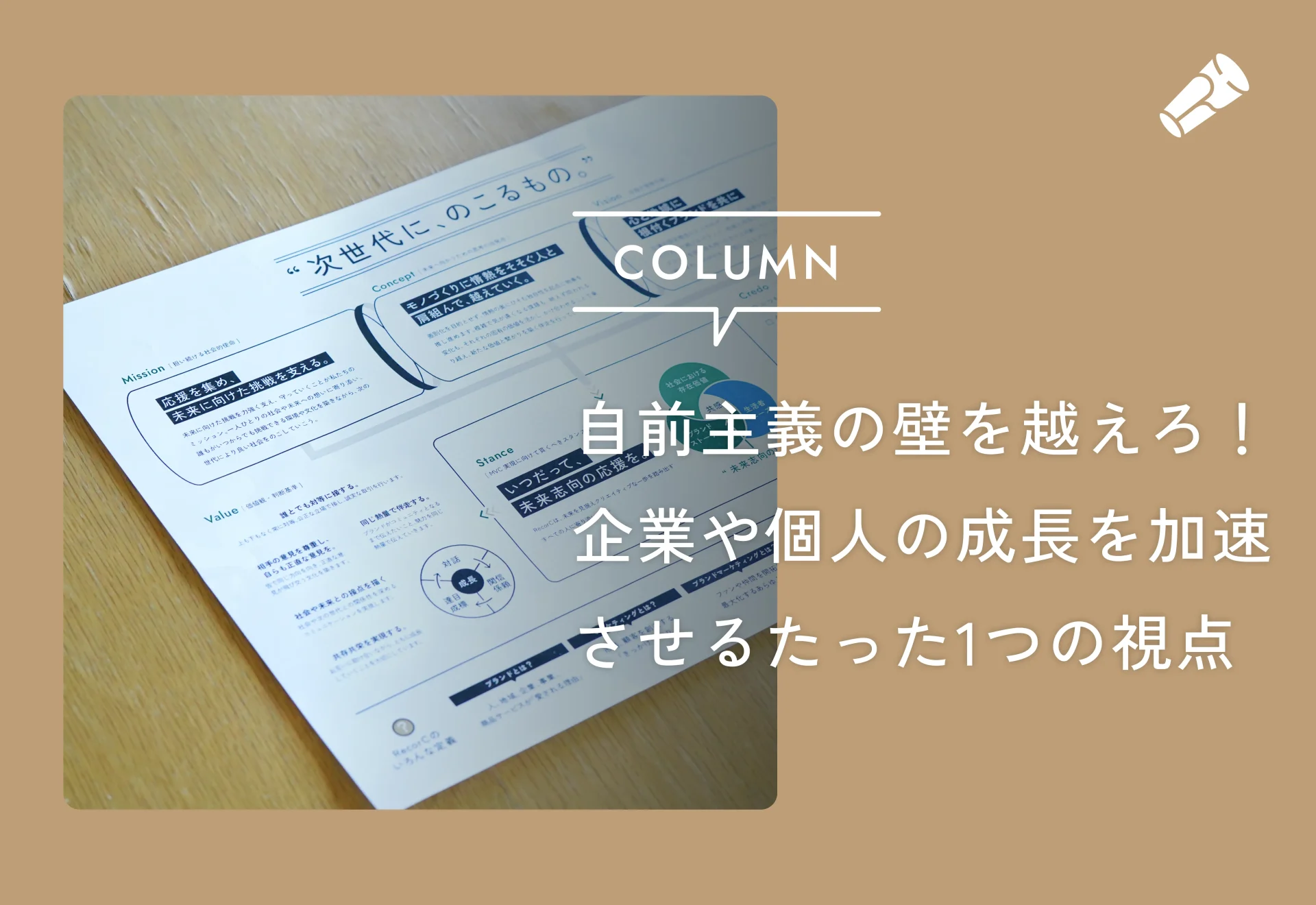

RecorC(リコルク)のコンセプト

これは、人間の本能的な生存戦略と深く結びついています。

自分の生存確率を高めようと考えれば、何もかも自分で実行し、自分自身に知識やノウハウを蓄えようとすることが優先されるのは、ある意味当然の心理です。

しかし、これは明らかに短期的視点に過ぎない。

長期的に考えれば、あらゆる人の個性や強みを掛け合わせ、集団として知識を蓄積しつつ、ブランドに対する信頼を築き上げた方が、よっぽど生存確率は高くなります。

槍も剣も盾も、自分一人で使いこなすのではなく、それぞれの達人を仲間にする。

そして、最強のチームをつくる。

さらに、戦略を描ける人や、建築家のように構造を設計できる仲間もいれば、どんな攻撃にも耐えうる城を築くことができます。

時代がどう変わろうとも、人に投資する価値は決して失われません!

だからこそまずは自社のコアコンピタンス(核となる強み)を再定義し、そして、その強みを最大限に活かすために、外部のどんな専門性が必要かを具体的にリストアップしてみていただきたいです。

そのリストこそが、あなたの会社が次のステージに進むための「最高の仲間」を見つける羅針盤となるはずです。

この記事を書いた人

クリエイティブディレクター

萩原 雅貴

これまで100を超えるブランドのWEB・デザイン・クリエイティブディレクションを担当。固有の価値を伝える現場において、ビジョン・コンセプト開発、事業戦略設計、制作クリエイティブディレクション、執筆まで。ものづくりに情熱を注ぐ人や組織と手を組み、情報ではなく情緒でつなぐことを指針に活動。ブランドマネージャー1級