Index

最近、集客やブランド力向上の相談と並んで、採用に関する相談が増えてきました。

少子高齢化、労働人口の減少、職人不足…。

これからの日本では、「人が足りない」「応募がこない」などの”量”的な採用の課題はますます深刻になっていくはず。

でも、同じくらい多いのが「質」に関する悩み。

「年間の採用人数は少ないけれど、その分、価値観が合う人を採用したい」

「選ばれる企業でありながら、こちらも”選べる”状態をつくりたい」

「テンプレのような志望動機ではなく、“ここで働きたい”という熱意ある応募を増やしたい」

つまり、「応募自体も欲しいけれど、ミスマッチも減らしたい」といったご相談も多くあります。

私自身、いくつもの企業さんと採用課題の解決に取り組んできました。

その中で強く思うのは、特に採用の場面では「とにかく応募者を増やせばいい」という発想は逆効果になりやすいということです。

「たくさん集めること」は、ビジネスの世界では価値になりやすい。

でも、採用においては、量を優先するとかえって組織の負担が増えることも多いんです。

だからこそ、私は「採用ブランドマーケティング」を大切にしています。

この記事では、単に応募を増やすのではなく、どうすれば“質”の部分と向き合いながら採用活動を進められるのか、その考え方について書いていこうと思います。

「これまで求職者向けの発信をあまりしてこなかった」

「条件面や待遇ばかりアピールしてきた」

「応募数だけでなく、文化的なフィットも大事にしたい」

そんな企業の方にとって、少しでもヒントになる記事になればうれしいです。

採用ブランドマーケティングとは?

採用活動を「ブランディング」と「マーケティング」の視点で捉えるかどうか。

この違いが、企業の採用力を大きく左右します。

企業が“愛される理由”を基点に、単に「人を集める」のではなく、「自社に合った人を惹きつける」。

それこそが、採用強化型ブランドマーケティングの本質です。

どれだけ求人情報の露出を増やしても、ただ条件を並べるだけでは“いい出会い”にはつながりません。

大切なのは、企業が持つ価値観や文化を言語化し、「自社で働くことの意味(独自価値)」をしっかり伝えること。

それによって、応募者の“質”は大きく変わります。

採用強化型ブランドマーケティングでは、「どんな人に来てほしいのか」を明確にし、「何を、どう伝えるか」を”戦略的”に設計します。

そして、その設計に基づいて、求職者と継続的な接点をつくることで、単なる応募ではなく、「ここで働きたい」と思ってもらえる関係性が築かれていきます。

採用活動は“その場限りのやりとり”ではなく、“関係性を少しずつ育んでいくこと”。

この視点があるかどうかで、採用の成果は大きく変わります。

ちなみに「なぜ、戦略自体が大事なのか」については以前記事にしましたので、興味があればこちらの記事もご覧ください。

▼「戦略を大事にしている理由」に関する記事

https://recorc.com/media/strategy-importance/

採用ブランドマーケティングのメリット

採用ブランドマーケティングを実践することで、大きく分けて、以下のようなメリットがあります。

求職者の“本気度”が変わる

「とりあえず応募してみる」人と、「ここで働きたい」と強く思う人。

この違いは、採用後の定着率や成長スピードに直結する。

採用ブランドを戦略的に強化することで、応募時点で企業文化への理解が深まり、入社後のミスマッチを減らすことができます。

AIが生成したような無機質な文章や、どの企業にも当てはまりそうな定型的な志望動機。

そうした応募が増えているなら、採用活動の設計を見直すタイミングかもしれません。

そのまま入社すれば、教育コストが余計にかかるだけでなく、最悪の場合は早期退職につながるリスクもあります。

企業の発信力が高まる

採用ブランドマーケティングを強化すると、社内外への発信力が向上する。

その理由は、「採用活動の指針」が明確になるからです。

この指針、つまり「採用コンセプト」があるかないかで、企業の発信力は大きく変わります。

たとえば、こんな採用コンセプトを掲げる会社があったとします。

- A社 →「個々の生き方や挑戦を後押しする、キャリアの実験場」

- B社 →「面白いモノづくりを探求するクリエイティブチーム。」

A社なら、「入社後はさまざまな業務に携わりながら、セルフマネジメント経験を積める」ことを軸に発信。

B社なら、「仲間と切磋琢磨しながら独自のクリエイティビティを磨ける」ことを軸とした発信になりそうです。

コンセプトがあることで、企業の発信すべき内容がより具体的になり、それに共感する応募者が集まりやすくなる。

さらに、コンテンツ企画時の迷いが減り、発信の量も自然と増えていきます。

つまり、採用ブランドマーケティングを強化することは、単に「採用力を上げる」だけでなく、企業の発信力そのものを強くしていくことにつながるんです。

社員のエンゲージメント(企業への愛着度)向上

採用活動を通じて、企業の価値観や採用コンセプトを明確にすることは、実は既存社員にも大きな影響を与える。

なぜなら、採用戦略を設計し、ブラッシュアップしていく過程で、ふわっとしていた企業カルチャーがより具体的になり、個々の腹落ちにつながるからです。

たとえば、採用戦略を練り、改善を重ねることで、「自分たちはどんな会社で、どんな仲間と働きたいのか」という共通認識が生まれる。

さらに、採用活動を通じて近しい価値観や同じ方向を向くメンバーが増えれば、日々のやりとりがスムーズになり、余計なストレスが減ります。

その積み重ねが、組織やチームとしての一体感を生み、社内のコミュニケーションや生産性の向上につながる。

結果として、働く環境そのものが、より前向きで充実したものへと変わっていきます。

実際、社内のコミュニケーションが円滑で、生産性が高い企業ほど、社員のエンゲージメントも高い傾向がある。

だからこそ、採用時の良質なマッチングは、新しく入社する人だけでなく、既存のメンバーにも良い影響を与えるんです。

長期的な企業成長に貢献

単なる人員補充ではなく、「未来をつくる人材を迎える」ことを意識した採用は、企業の持続的な成長に直結します。

企業にとって、人材の質が成長に与える影響は計り知れません。そして、採用ブランドマーケティングは、まさに理想的な人材との出会いの確度を高めるための重要な取り組みです。

だからこそ、採用活動は目先の課題解決にとどまるものではなく、企業の価値を高め、未来の可能性を広げるための戦略的な投資として考えるべきものです。

実際にやること(理想的なステップ順で解説)

ここからは、採用ブランドマーケティングのプロジェクトで実際にやることを理想的なステップに沿って解説します。

リコルクでは、基本的には独自に作り上げた戦略構築のメソッドやフレームワークに沿って進めますが、クライアントの状況や課題に合わせて柔軟にやり方を変えています。

そのため以下で紹介する内容はあくまでも一例として捉えていただければ幸いです。

1.採用の目的を明確にする

まず、「なぜ採用を強化するのか?」を明確にすることが重要です。

単なる人員補充なのか、それとも企業の成長戦略の一環としての採用なのか。

目的によって、採用のアプローチは大きく変わります。

実際にあったケースとして、ある企業では「当たり前のように既存事業の人材を募集していたが、改めて目的を整理すると、本当に必要だったのは新規事業を担う人材だった」ということがありました。

また、「採用活動はこれまでも積極的に行ってきたものの、強化すべきポイントを具体的に問われると、明確な答えが出せない」というケースもあります。

このような状態で手当たり次第に採用活動を進めても、コストを無駄にするだけ。

だからこそ、まずは採用の背景や目的を整理し、それをメンバー全員が共通認識として持つことから始めます。

目的を再解釈することで、これまで見えていなかった重要な課題が明確になることも少なくありません。

そのため、このプロセスには必ず時間をかけ、丁寧にすり合わせを行っています。

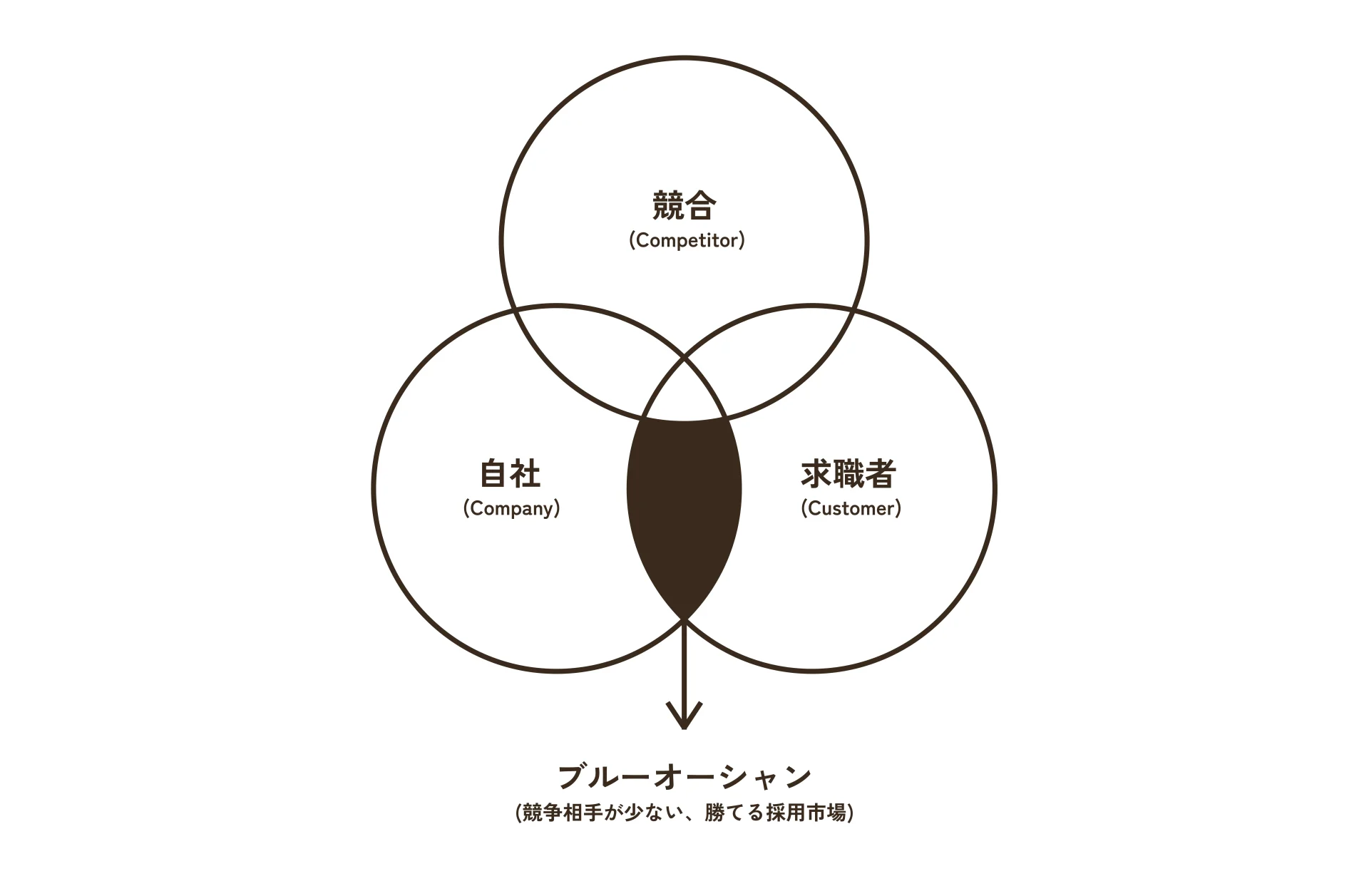

2.自社・顧客・競合の分析を行い、勝てる採用市場の仮説を立てる

採用戦略を成功させるには、自社の強みや魅力を掘り起こすだけでなく、ターゲットとなる求職者(顧客)のニーズや競合の採用状況を分析し、どこで勝負すべきかを見極めることが重要です。

つまり、競争が激しい市場に埋もれるのではなく、競争相手が少ない「勝てる市場(ブルーオーシャン)」を見つけることがカギになります。

求職者が何を重視し、どのような判断軸で企業を選ぶのか。その価値観を理解した上で、自社ならではの強みをどう打ち出すかを設計する。

また、競合がどのようなメッセージで採用活動を行っているのか、どこに強みや弱みがあるのかを整理することで、自社の差別化ポイントが明確になります。

これらの分析をもとに、「自社はどの採用市場で勝てるのか?」という仮説を立て、採用活動の軸を定めていきます。

3.ペルソナ(コアターゲット)設計 〜優秀な人材とは?〜

「優秀な人材が欲しい」

これは経営者ならば誰もが思うこと。

しかし、肝心の「優秀な人材とはどんな人なのか?」という点はまだ明確になっていないように思います。

- 自社の業務に必要なスキルや経験が豊富な人

- 指示通りに仕事をこなしてくれる人

- 仕事が早い人

- 生産性が高い人

これらは果たして優秀な人材と言えるのか…

少し違和感を感じませんか?

それに、今の企業の状況、課題によって本当に必要な人材も常に変化しているはず。

もちろん企業にとっては上記に当てはまる人材も欲しいところだと思います。

ただ、本当にそれがその企業にとっての優秀さなのか…?と問われればなんとも言えないところです。

つまり、「優秀な人材の定義」は、企業それぞれで、その時々で、答えが異なるということ。

この前提を踏まえると、採用活動においても集客活動と同じように、状況に合わせて、コアターゲット(ペルソナ)を決める必要性がある。

ペルソナについて説明しようとすると、それだけで一つの記事が作れてしまうので、この記事では割愛しますが、ざっくり言うと、

ペルソナとは、ターゲットとなる人材の代表的な人物像を詳細に設計し、その人の思考・行動パターンを理解することで、マーケティングや戦略の精度を高めるためのフレームワーク。

例えば、氏名、年齢、性別、職業、家族構成、居住地域、性格、趣味、価値観、普段の行動範囲、口癖などを具体的に設定し、「この人ならどう考え、どう行動するか?」を深掘りすることで、最適な戦略を導き出すためのもの。

ペルソナを設定するためには、求職者のことをどれだけ深掘りできているかが重要です。

また、ペルソナは次ステップ以降の取り組みの柱になります。

※ペルソナは一度設定して終わりではなく、戦略運用フェーズで絶えず見直しが必要になります。その点は常に意識しておくことが重要です。

4.ポジショニング

採用活動において、競合との”差異化”は不可欠です。

つまり、企業としての”立ち位置(ポジショニング)”を明確にします。

ポジショニングの切り口は決して一つではなく、さまざまな視点から独自の立ち位置を形成できます。そのため一概に例を示しづらいですが、超ざっくりイメージすると……

- 長野県の建築会社で、ワークライフバランスを重視するならA社

- 長野県の建築会社で、さまざまな建築にチャレンジできることを重視するならB社

といった具合です。(実際の設計では、より詳細に分析・検討を行います)

ポジショニングとは、あくまで求職者の心の中での位置づけ。

つまり、企業視点で「こう見せたい」と設計するのではなく、求職者が「どう感じるか」を軸に考える必要があります。

求められていないポジションを作ってしまうと、かえって関心を持たれない—この点には注意が必要です。

5.採用コンセプトの設計

ポジショニングを設計したらいよいよコンセプト設計。

企業の価値観や文化、働き方の特徴など、独自の価値を言語化し、ターゲット人材に響く採用コンセプトとして策定します。

採用コンセプトとは、単なるキャッチコピーではなく、「目的に応じてリソースをどう配分するか、どう使うかを選択する指針」です。

個人的には「戦略的な思考の出発点」と訳すこともあります。

先ほどメリットのところでも書きましたが「採用コンセプト」があるかないかで、企業の発信力やスタッフの体現度合い、求職者への価値の浸透力は大きく変わります。

採用コンセプトを設計する際には、以下のポイントを意識すると効果的です。

- 求職者のニーズ/インサイト→働き手から求められている内容か。

- 自社の強み(USP)→自信を持って提供できる価値か。

- 企業のビジョン・ミッションと一貫性があるか。

- 競合と比較して独自性があるか。

- 誰が聞いても分かりやすいか。

採用は企業ブランディングの一環でもあります。

単なる人材確保ではなく、企業の成長につながる採用を実現するために、ここでしっかりと自社の立ち位置を定め、訴求すべきポイントを磨き上げていきます。

ちなみに「ブランディングやマーケティングにおけるコンセプトの重要性」については以下の記事で詳しく紹介していますので、興味があればこちらの記事もご覧ください。

▼【コンセプトの価値とは何か】一貫性も、共感も、選ばれる理由も、すべてはコンセプトから始まる。

https://recorc.com/media/brand-marketing-concept/

6.差別化要因・優先施策の具体化

ポジショニングと採用コンセプトが明確になったら、それを具体的な施策に落とし込むフェーズです。

ここでは、マーケティングのフレームワークである 4P(Product・Price・Place・Promotion) および 4C(Customer Value・Cost・Convenience・Communication) を採用活動に応用し、効果的なアプローチを検討します。

以下、あくまでも一部例です

採用版4P

1. Product(採用する仕事・職場環境)

- 仕事内容、キャリアパス、企業文化、働きやすさ

- どのようなスキルや経験が活かせるのか?

- 仕事を通じて得られる価値や成長機会は何か?

2. Price(報酬・条件)

- 給与、福利厚生、評価制度

- 金銭的な報酬だけでなく、成長機会や働きがいの提供

3. Place(働く環境・雇用形態)

- 勤務地、リモートワーク可否、柔軟な働き方の選択肢

- 物理的環境(オフィスの設備、チームの雰囲気)

4. Promotion(採用活動の広報・アプローチ方法)

- 採用サイト、SNS、求人広告、リファラル採用の活用

- 面接・説明会での訴求ポイント

採用版4C

1. Customer Value(求職者にとっての価値)

- どのようなキャリア形成ができるか?

- どんな人と働き、どんな成長が期待できるか?

2. Cost(求職者の負担・意思決定のハードル)

- 転職のリスク、勤務地の問題、カルチャーフィットの懸念

- 企業側が負担を軽減できる工夫(例:選考プロセスの柔軟性)

3. Convenience(応募・選考のしやすさ)

- 選考プロセスの分かりやすさ、スピード感

- オンライン面談の導入、選考フローの簡素化

4. Communication(企業と求職者のコミュニケーション)

- 採用ページ、面接、社員の声、オウンドメディアでの情報発信

- 求職者の不安や疑問にどう応えるか?

4Pと4Cを組み合わせることで、採用活動の全体設計が整理され、求職者にとって魅力的かつ選ばれる企業になるための施策が明確になります。

例えば、「Product(仕事の魅力)」を伝える際には、「Customer Value(求職者が得られる価値)」の視点で伝えると、より共感を得やすくなります。

たとえ、すでに4P4Cのあらゆる要素が決まっていたとしても、ここで改めてフラットな状態から一つ一つの仕組みを疑い、再構築していくことをおすすめしたいです。

ここでどれだけ、ポジショニングやコンセプト基点で、あらゆる要素を再設計できるかでより独自性の際立ち方が変わります。

全ての要素がメッセージであるという意識を持ち、常に「当たり前」を疑いながら、具体的に形にしていきましょう。

7.目標設定

次は、「どんな成果を目指すのか?」をはっきりさせるフェーズです。目標をしっかり定めることで、採用活動の方向性がぶれず、無駄な迷いなく進めるようになります。

目標が明確でなければ、今日明日の行動が見えにくくなりますよね。だからこそ、目標を具体的に設定することで、採用計画に実効性を持たせ、より確実な結果に結びつけることができます。

目標設定のポイント

採用の目標は、単に「〇〇人採用する」といった数値的なものだけではなく、質的な観点も含めることが重要です。

以下の視点で目標を整理すると、より実効性のある採用計画が立てられます。

【数量目標(How many)】

- いつまでに何名採用するか(例:半年で5名)

- 内定承諾率、応募数、面接通過率などのKPI

【質的目標(How good)】

- 採用した人材の定着率や活躍度(例:1年後の戦力化率80%)

- 企業文化や求めるスキルに合致した人材の割合

【採用プロセスの改善目標(How efficient)】

- 面接のリードタイム短縮(例:最終面接まで2週間以内)

- 求職者満足度向上(例:選考後アンケートで平均4.5点以上)

SMARTの原則で目標をより明確に

以下のSMARTの原則に沿って設定すると、より実行しやすくなります。

【Specific(具体的である)】

曖昧さを排除し、たとえば「エンジニア3名採用」などで設定する。

【 Measurable(測定可能である)】

「内定承諾率50%以上」といった数値で測れる指標を設定。

【Achievable(達成可能である)】

自社のリソースや市場環境を考慮し、現実的な範囲で決める。

【Relevant(戦略に合致している)】

企業の成長戦略と整合性が取れているかを確認。

【Time-bound(期限が設定されている)】

「6ヶ月以内に」など、期限を明確にする。

目標をKPIとKGIに分解

採用活動の目標を、長期的なKGI(重要目標達成指標)と、日々の進捗を測るKPI(重要業績評価指標)に分けて管理します。

【KGI(最終的なゴール)】

- 〇〇職種を6ヶ月で5名採用し、1年後の定着率80%を達成

- 〇〇事業の拡大に貢献するリーダー人材を3名採用

【KPI(プロセス管理指標)】

- 毎月の応募数(例:20件以上)

- 書類選考通過率(例:30%以上)

- 内定承諾率(例:50%以上)

- 選考プロセスのスピード(例:面接から内定まで2週間以内)

あらゆる視点から目標を明確にし、日々進捗を定期的に確認することで、採用戦略のPDCAを回しながら、着実に成果を出せる体制が構築できます。

定性的な目標も言語化する

数値目標だけでなく、「どんな人材を採用し、どんなチームを作るのか」といった定性的な目標を明確にすることで、採用活動の質が一気に上がります。

たとえば、「挑戦を恐れず、新規事業を推進できる人材を採用する」「顧客視点を持ち、サービス改善に貢献できるチームを作る」など、企業の成長に直結する方向性をしっかりと示すことが大事です。

この定性的な目標を、具体的なエピソードや価値観で表現することで、採用活動全体に一貫性が生まれ、ピンとくる候補者が集まりやすくなります。

8.クリエイティブ制作・フォーカスアクション実行・戦略運用

クリエイティブ制作や施策の実行で最も大切なのは、「施策を乱立させないこと」です。

つまり、戦略や目標に基づき、今本当に必要なものを見極め、その施策にリソースを十分に投下できることだけに焦点を絞ることが、最も重要です。

もちろん、試行錯誤は大前提として必要ですが、どれもこれも中途半端になってしまえば、次につながるような貴重なデータは手に入りません。

戦略的に優先順位をつけ、時間と労力を最も影響力のある施策に集中させる。それこそが、成功への近道です。

仮にダメだった施策があれば、それを企業のナレッジとしてしっかり蓄積し、次の施策に活かしていく。それが、長期的な成長を支える土台となります。

理想的には、運用しやすい施策数は一定期間内で3つまで。

例えば、作戦A、B、Cを立て、それぞれに基準や目標を設定し、実際に運用してみます。

そして、A、Bがうまくいき、Cだけが基準以下だった場合、A、Bと並行してDを新たに試すという具合です。

「施策を乱立させない」「戦略を作りっぱなしにせず、絶えず運用し続ける」

これが、何より重要です。

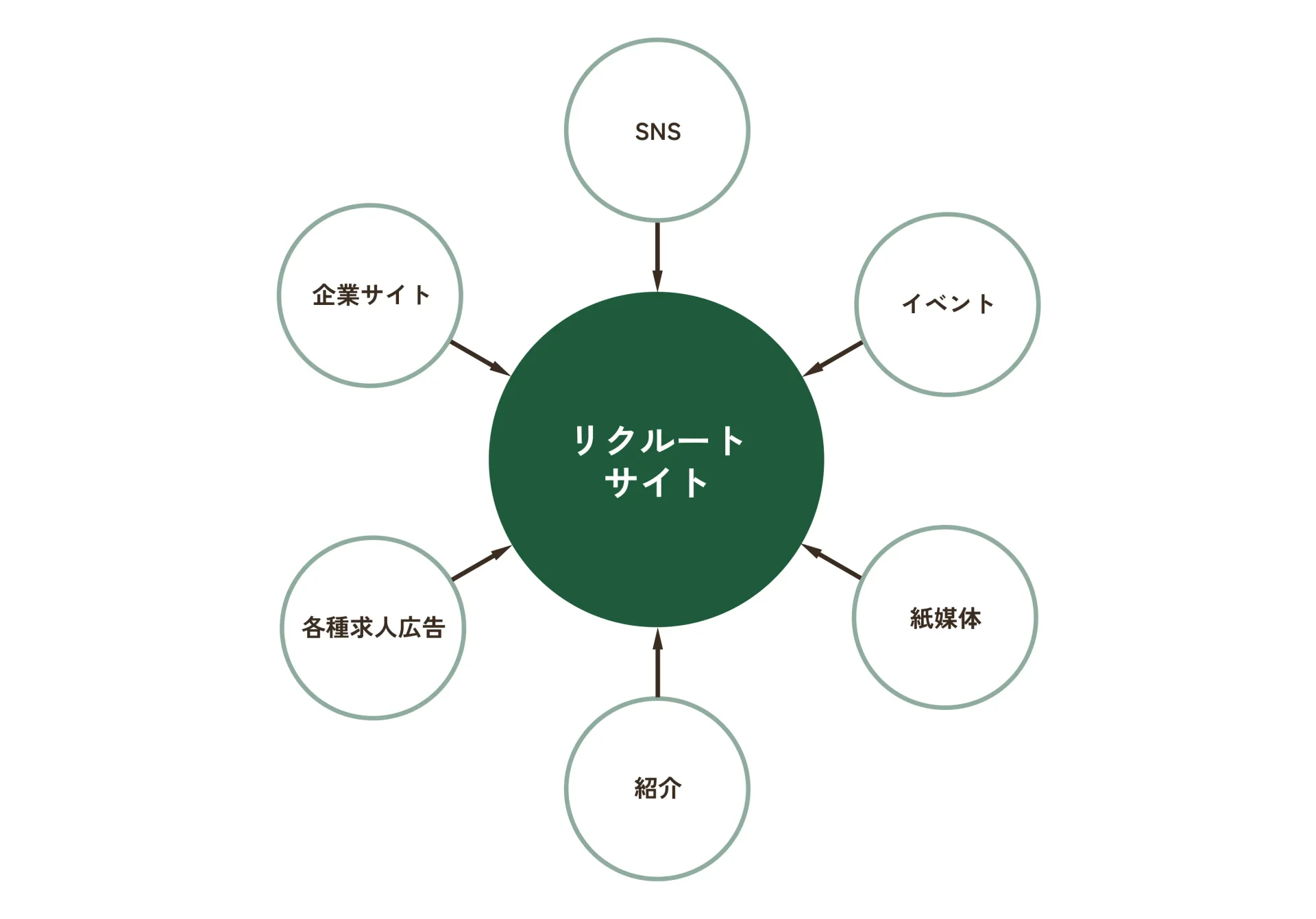

採用サイト(リクルートサイト)の重要性

採用活動において、リクルートサイトは単なる情報掲載の場ではありません。

あらゆる流入経路の“受け皿”であり、ブランドの“顔”となる場所です。

また、リクルートサイトは「選ばれるためのツール」でもある。

求職者が企業文化や働く環境、今在籍しているスタッフの人柄を理解し、自分に合うかどうかを判断する重要な役割を担っています。

情報の透明性が高まれば、企業と求職者双方のミスマッチを減らすことが可能です。

リクルートサイト(採用サイト)について詳しく解説した記事がありますので、本記事では詳細な説明を割愛します。

リクルートサイトの制作を検討されている方は、ぜひこちらの記事もご覧ください。

採用強化にはリクルートサイトは必須?採用ブランドマーケティングにおける、リクルートサイトの役割やメリットを解説

採用サイト公開後も課題や状況に合わせて改善を繰り返す

採用サイトは公開して終わりではありません。

むしろ、そこからがスタート。

採用市場の変化、求職者のニーズ、企業の成長に応じて、常にブラッシュアップが求められます。

具体的には、アクセス解析を行い、どのページがよく見られているのか、どこで離脱しているのかを常に把握し続けること。

他にも、実際の応募者からのフィードバックを収集し、情報の不足や改善点を洗い出し、反映させていくことで、より効果的なサイトへと育てていく。

サイトは育てば育つほど、間違いなく企業にとって大きな資産になります。

ブランド力を支えるのは機械やものではない

最終的に、企業のブランドを支えるのは「人」。

どれだけ優れた技術やプロダクトがあっても、それを生み出し、育て、磨いていくのは「人」の力にほかなりません。

採用においても、単に空いたポジションを埋めるための採用ではなく、企業の未来やより良い社会の未来を共につくる仲間を迎えるという意識が必要なんじゃないかと思います。

そのためには、自社の価値観や文化、独自性をしっかりと言語化し、それを求職者に伝える努力を惜しまないことが重要になる。

短期的な採用成功に一喜一憂するのではなく、企業のブランド価値や応募自体の「質」を高めながら、長期的に優れた人材が集まる仕組みを構築する。

これこそが、採用ブランドマーケティング戦略の役割だと思っています。

この記事を書いた人

クリエイティブディレクター

萩原 雅貴

これまで100を超えるブランドのWEB・デザイン・クリエイティブディレクションを担当。固有の価値を伝える現場において、ビジョン・コンセプト開発、事業戦略設計、制作クリエイティブディレクション、執筆まで。ものづくりに情熱を注ぐ人や組織と手を組み、情報ではなく情緒でつなぐことを指針に活動。ブランドマネージャー1級