Index

「リクルートサイトって、本当に必要なんですか?」

採用の相談を受けると、よくそんな質問をされます。

結論から言えば——

優秀な人材を確保し、企業や事業を成長させたいなら「必要」です。

もちろん、例外もあります。

- 今はまだ採用よりも集客を優先すべきフェーズにある。

- 転職エージェントや求人メディア、イベントなどの外部チャネルだけで、優秀な人材が十分確保できている。

- そもそも、これ以上の成長を考えていない。

こうした場合は、リクルートサイトの優先度は低くなります。

とはいえ、この記事を読んでいるということは、「採用」に何かしらの課題を感じているはず。

そんな方にとって、少しでもヒントになる記事になればと思います。

リクルートサイト(採用サイト)とは?

リクルートサイトとは、企業が採用活動を行うために独自に設けるWEBサイトのことです。

一般的な求人媒体と異なり、企業自身が求める人材像や職場環境、ビジョンを伝えることができるため、単なる求人情報の掲載にとどまらず、「企業の魅力を深く伝える場」として機能します。

求人メディアに掲載される情報は、どうしてもフォーマットが決まっており、企業独自のストーリーや想いを十分に伝えられないことが多いです。

しかし、リクルートサイトがあれば、文章の表現やビジュアルの使い方、動画などのコンテンツを自由に設計し、よりリアルな情報を発信できます。

また、求職者が最も知りたいのは、「この会社で働くとどんな未来が待っているのか?」という点。

つまり、その答えやイメージを、リクルートサイトを通じてしっかり伝えることができないのであれば、わざわざリクルートサイトを作る意味がないんです。

コーポレートサイトに組み込む形じゃダメなの?

リクルートサイトの必要性と併せて、「コーポレートサイトじゃダメなの?」というご質問もよくいただきます。

これまで、コーポレートサイト内に採用情報を組み込むケースと、リクルートサイトを独立させるケースの両方を経験し、運用にも伴走してきた立場から言うと、明確に分かれていた方が、採用向けのブランドマーケティングを実践しやすくなります。

言い換えるならば、「求職者に特化したコンテンツを展開しやすくなる」ということ。

求職者が知りたいのは、その企業の採用に対する考え方や最新の採用情報。しかし、それを探そうとしたときに、コーポレートサイトが顧客向けの営業情報やプレスリリースばかりで埋め尽くされていたら、正直見づらいですよね?

そのため、特に採用強化が重要な課題となっている企業には、求職者に特化した独立型のリクルートサイトを制作することをおすすめしています。

余談になりますが、WEBサイトにもいくつか種類があります。

- コーポレートサイト

- ブランドサイト

- サービスサイト

- ECサイト

- リクルートサイト(採用サイト)

これらがあげられますが、基本的には、「1つのサイトにつき、目的も1つ」が理想だと考えています。

ただもちろんこれにも例外があります。

現在の企業や事業の状況や、それぞれのブランディング、サイトを作る目的や背景によって、”あえて”統合して作ることもあります。

リクルートサイトがあることのメリット

ここからは、リクルートサイトを作ることのメリットについてお伝えします。

すでに一部触れていますが、改めて整理すると、「採用ブランドマーケティングが実践しやすくなり、ミスマッチを防げる」 という点が最大のメリットです。

この主なメリットに紐づく、いくつかの具体的な利点についても、ここから紹介していきます。

なお、デメリットについては特筆しません。基本的に、これから挙げるメリットの裏返しがデメリットになり得ると捉えていただければと思います。

メリット①:わかりやすくシンプルなサイト導線を組める。

先ほど、「コーポレートサイトに組み込む形ではダメなのか?」に対する回答でも触れましたが、求職者にとって関係のない情報が入り混じっていたり、すぐに求める情報に辿り着けなかったりすると、求職者の興味が散らばってしまい、離脱率が上がってしまます。

ホームページ(オウンドメディア)は、自由に構築できる分、より具体的な情報をいくつも作成することができますが、その分、ユーザー的には目的地が複雑だった場合、すぐにその場から去ってしまいます。

企業のコーポレートサイトの一角に採用情報を詰め込み、上手な導線設計ができなければ、求職者にとっては迷路のようなものなんです。

なので、作り手としては、1クリックに対してかなりの重みを感じながら構築する必要があります。

ですが、リクルートサイトがあれば、知りたい情報へ最短距離でたどり着ける導線をデザインできる。

だからこそ、リクルートサイトは「知りたいことがすぐに見つかる」設計にすることが重要。

企業の採用に対する考え方、職種別の仕事内容、募集要項、社員の声など、必要な情報のみで構成され、整理されていることで、求職者の興味を逃さず、より深い情報を届けることができます。

メリット②:採用にまつわるNewsが求職者の方に届きやすい

メリット①に通ずる部分もありますが、企業としては、採用に関する最新の情報は、スピーディーに、確実に届けたい。

そして求職者的にも、興味がある企業からの新着情報はキャッチしやすいに越したことはありません。

会社説明会の告知、インターンシップの募集、選考プロセスの変更…など

リクルートサイトがあれば、必要な情報をリアルタイムで発信できます。

もちろん、SNSでもリアルタイムで発信することはできますが、情報が流れてしまい、求職者に気付かれないことが案外多いんです。

なので、SNSや求人サイトとリクルートサイトをうまく連動させた運用をすることで、確実に、そして詳細な情報を届けることができます。

このような、「必要なときに必要な情報を見てもらえる。」という状態は、結果として、エントリーのチャンスを逃さず、求職者との接点を増やすことができるということでもあります。

メリット③:採用戦略に沿ったデザイン・構成を実現できる

採用戦略に基づいた、伝えるべきことや企業として「ココを見てほしい」というポイントは、言葉だけではなかなか伝わりません。

企業のカルチャー、価値観、目指す未来——それらを視覚的にも表現できるのがリクルートサイトの強み。

たとえば、挑戦を重んじる文化なら、ダイナミックなビジュアルとコピーを。

多様性を大切にするなら、さまざまな社員のストーリーを前面に。

求職者に「この会社で働くイメージが持ってもらえるか」という点のみにフォーカスして柔軟にデザインできるから、採用のミスマッチも減らすことができます。

裏を返せば、リクルートサイトや採用パンフレットなど、より具体的な情報を掲載することができる媒体をつくる想定でなければ、採用戦略を作っても実践する場がないということ。

なので、基本的には、戦略とリクルートサイトやパンフレット等のオウンドメディアはセットで構築することをお勧めします。

メリット④:取り組みに対する評価や改善が効率的に行える

リクルートサイトがあることによって、客観的なデータをもとに採用活動をアップデートすることができます。

Googleアナリティクス(GA4)やヒートマップツールを活用してどのページが一番見られているか、どのコンテンツがエントリーにつながったか、ユーザーがページ内のどこで躓いているかなどを分析、改善が可能です。

たとえば、エントリーフォームで離脱が多ければ、手続きの簡略化を検討する。

サイトの回遊が少なければ、導線の見直しをする。など…

作りっぱなし、やりっぱなしではなく、改善し続けられる仕組みがあるからこそ、採用の成果も着実に伸ばせます。

ちなみに、コーポレートサイトの中に組み込まれている採用情報でも、もちろんデータ分析は可能です。ただ、リクルートサイトを独立させるメリットは、「採用活動に特化したデータ分析」を行いやすくなります。

コーポレートサイトに組み込まれている採用情報の場合、企業のブランディングや商品・サービスに関する情報と採用情報が混在しているため、「採用活動に関する純粋なデータ」をピンポイントで抽出するのが少し難しくなるんですね。

以上がリクルートサイトを立ち上げる主なメリットになります。

求職者が応募する前に知っておきたいこととは?

リクルートサイトを作る際に重要なのは、「求職者目線で必要な情報をしっかり揃えること」。

当たり前のようですが、意外とこれができていないんです。

「自社の価値や魅力を伝える」ということに対して誤った解釈をしてしまうと、「自社はこんなにすごいんだよ」「こんなスタッフがいる会社素敵でしょ」といった自画自賛コンテンツが大半のWEBサイトになってしまいます。

あくまでも求職者が知りたいのは、「事実に基づいた”リアル”な情報」です。

この”リアルさ”が「この会社で働くとどんな未来が待っているのか?」という点をイメージしやすくしてくれます。

特に最近は、応募前から企業の内面的な部分を深く観察する求職者の方が増えています。

それは企業の外側を見ただけでは、その企業の本質的に部分まで知ることができないと求職者の方々も理解しているからです。

また、これまで以上に「自己成長」や「ここで働く意味」を重視するようになってきているのも要因の一つだと思います。

パーソル総合研究所の2022年のデータによると、今の20代は自己成長や社会貢献への関心が年々高まっているそうです。

「パーソル総合研究所サイト/20代の就業意識変化に着目した分析」より引用

20代前半正社員の仕事選びの重視点は、休みの取りやすさ、人間関係、収入などが減少する一方で、社会貢献や、知識・スキルが得られるといった「自己成長」に関する項目が上昇傾向。今後のキャリア形成を考えて、自身を成長させてくれる会社を選びたいという意向が強まっていることがうかがえる。また、SDGs 世代として社会貢献意識の高まりも見える。

20代前半の学習・自己啓発実施率も、過去5年間で微増傾向にあり、他年代と比べて最も高い。

それを踏まえると、以下のようなことを、企業から発信されている情報をくまなくチェックしながら

自身の重要ポイントと照らし合わせているはずです。

・自分はこの環境(職場)で楽しく仕事できるか?

・入社したら企業内の一人のスタッフとして、自社を熱狂的に応援できるか?

・成長できる環境があるか?

・自身の価値観に反する仕事を押し付けられないか?

・自分のビジョンに近づいていけるか?

・会社の中で自分の個性をどう発揮し、社会貢献に繋げられるか?

など…

前置きが長くなりましたが、この視点を持ちながら以下のような最低限必要なコンテンツを仕上げていく必要があります。

- 企業のビジョンやミッション

- 具体的な仕事内容とキャリアパス

- 社員からのリアルな声(異なる職種・経験年数のもの)

- プロジェクトなどの体験談(ここが大変だけど、その分やりがいもあるというポイント含む)

- 1日の業務の流れ(タイムスケジュール)

- 職場の雰囲気が分かる写真や動画

- 給与体系や福利厚生

- 実際に働いている人のワークライフバランス

- 選考プロセス

- 教育体制

- 当事者視点の正直な業界の動向

これらの情報を充実させることで、求職者は自分の将来像をイメージしやすくなり、より**「納得感を持った応募」**につながります。

ちなみに、これまで携わった採用サイトを分析すると、新規訪問者の多くはまず「募集要項」や「働く環境面」からチェックする傾向があります。(ここをチェックしてからやりがいチェックに移る)

しかし、このポイントを軽視し、他の求人サイトと同じ内容をそのまま使い回している企業も少なくありません。せっかくリクルートサイトを持つなら、その特性を活かし、より詳細に作り込むことをおすすめします。

「募集要項」や「働く環境面」の情報を丁寧に伝えることで、求職者の関心が深まり、より多くの情報を積極的に収集してもらえるようになります。

成果が出ないリクルートサイトの特徴

ここからは、成果が出ないリクルートサイトの特徴について。

成果が出ないリクルートサイトには共通するパターンがすでにあります。

すべて挙げるとキリがないので、主なNG例をいくつか紹介します。

- 情報が不足している(成長機会があるのか不明、企業文化がつかめない など)

- デザインが古く、見づらい・使いづらい

- 更新されておらず、情報が古いまま

- ブログは更新されているが、日記のような内容ばかり

- 求職者が魅力を感じるストーリーがない(スタッフの成長ストーリー など)

- 代表メッセージがほぼ自慢話になっている

- 肝心な情報よりも、インパクト重視のビジュアルやアニメーションが目立つ

- 仕事内容がありきたりな内容しか載っていない

- 社会と企業の接点が見えない(どんな社会課題と向き合っているのか など)

- 募集要項や働く環境に関する情報までたどり着きにくい

- 人の姿が見えない

このようなリクルートサイトでは、せっかく訪れた求職者も離脱してしまいます。

まずは頑丈な受け皿をつくろう

ここまで詳しくリクルートサイトの役割やメリットについて解説してきたので、もうご理解いただけているかと思いますが、リクルートサイトは単なる「会社の紹介ページ」ではありません。

リクルートサイトは、採用活動の基盤となる、重要な受け皿です。

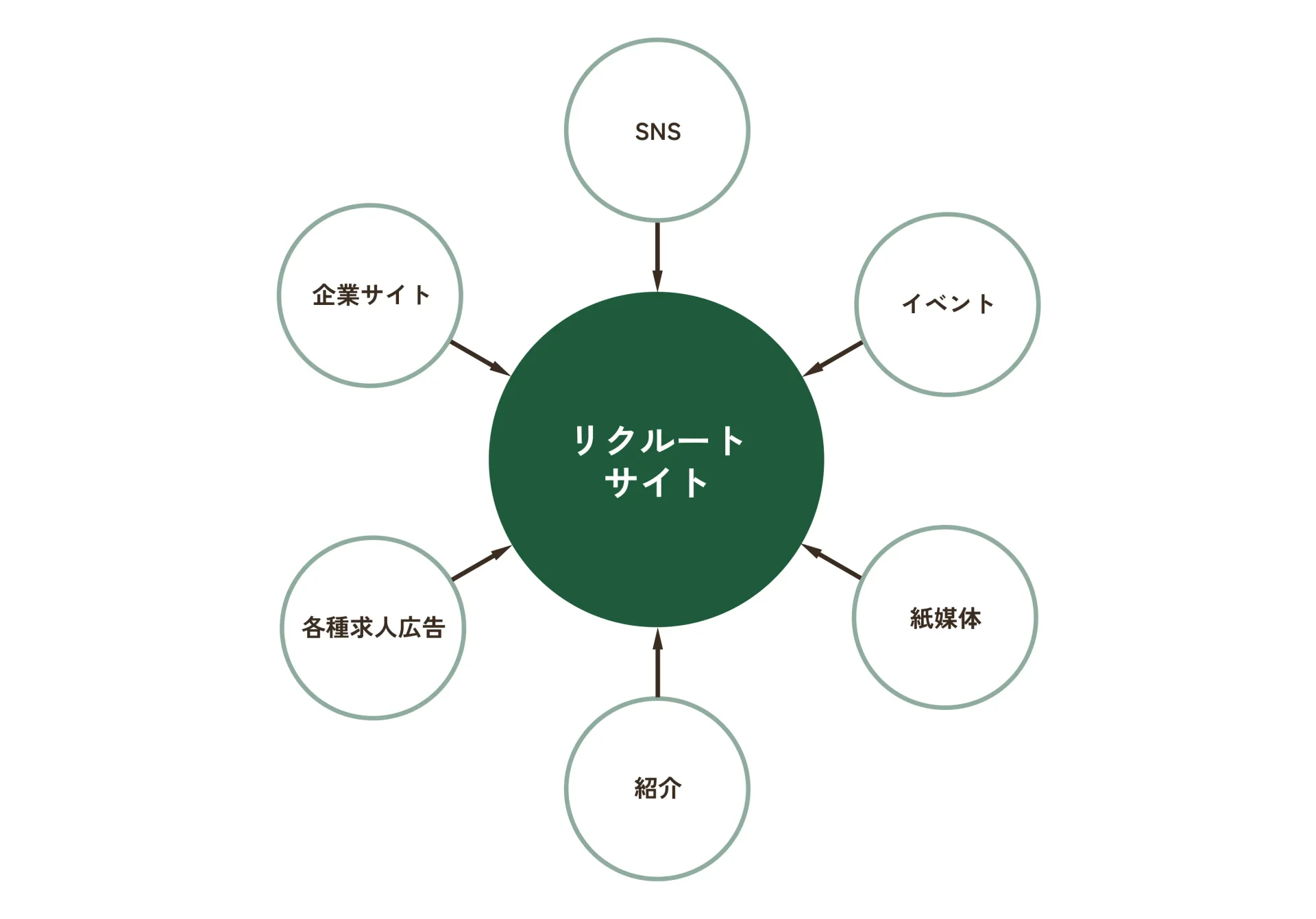

求職者は、転職エージェントや求人メディア、イベント、紹介などを通じて企業の存在や採用情報を知ります。そして次に取る行動は、決まって企業の公式サイトやリクルートサイトの確認。

にもかかわらず、この基盤を整えずに、求人情報の露出や広告費にコストを割くことから始めてしまう企業は少なくありません。

それでは、せっかくの応募機会を逃してしまいます。

採用活動においても、「しっかり水を溜められるバケツをつくる」 ことが重要です。

つまり、リクルートサイトは、ミスマッチと採用機会の取りこぼしを防ぐ役割を担っています。

最後に

これまでお伝えしてきた通り、優秀な人材を確保し、企業や事業を成長させたいなら「リクルートサイトは必要」です。

ただ、最後に伝えておきたいのは——

「リクルートサイトは、あくまでツールのひとつに過ぎない」ということ。

確かに、採用力を強化する上で強力な武器になります。でも、「サイトを作ること」や「サイトからの応募を増やすこと」自体が目的になってしまうと、本来の成果にはつながりません。

これまで多くの採用戦略設計やリクルートサイトの立ち上げに携わってきましたが、この前提をチームでしっかり共有できているかどうかで、結果は大きく変わります。

だからこそ、まずは「リクルートサイトが担う役割とは何か?」をしっかり理解しておくことが大切です。

今回の記事で最低限持ち帰っていただきたいポイントは以下の三つです。

- リクルートサイトの役割やメリットを正しくメンバー間で共有されていること

- 採用戦略(狙い)をきちんと設計し、サイトに落とし込むこと

- 価値ある情報を更新し続ける体制を整えておくこと

この前提がしっかりできていれば、「作ったはいいけど意味がなかった」という失敗は防げます。

この記事を書いた人

クリエイティブディレクター

萩原 雅貴

これまで100を超えるブランドのWEB・デザイン・クリエイティブディレクションを担当。固有の価値を伝える現場において、ビジョン・コンセプト開発、事業戦略設計、制作クリエイティブディレクション、執筆まで。ものづくりに情熱を注ぐ人や組織と手を組み、情報ではなく情緒でつなぐことを指針に活動。ブランドマネージャー1級